Wer jetzt strukturiert investiert, kann die Pflegebedürftigkeit in der Gemeinde deutlich hinauszögern, Pflegekosten reduzieren und die Bewohner ihrem selbstbestimmten Alltag stärken.

© pikselstock - stock.adobe.com

Wie Gemeinden der Pflegekrise entgegensteuern

Bis 2050 werden über 730.000 Menschen in Österreich Pflegegeld beziehen – fast doppelt so viele wie heute. Die Kosten explodieren auf neun Milliarden Euro jährlich, während 70.000 bis 100.000 Pflegefachkräfte fehlen. Doch es gibt einen Ausweg: Gemeinden, die jetzt auf Prävention setzen, können die Pflegebedürftigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger um zwei bis drei Jahre hinauszögern.

Die Pflege in Österreich steht vor tiefgreifenden Umbrüchen: Demografische Alterung, wachsender Pflegebedarf, Kostensteigerungen und ein deutlicher Fachkräftemangel zwingen das System zu umfassenden Reformen. Studien – z. B. von WIFO und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) – prognostizieren bis zum Jahr 2050 einen Anstieg der Pflegegeldbeziehenden auf über 730 000, sowie einen Anstieg der öffentlichen Kosten auf bis zu rund neun Milliarden Euro jährlich. Parallel wird bis dahin ein Bedarf von etwa 70 000–100 000 zusätzlichen Pflegefachkräften ausgewiesen.

Für Gemeinden, Länder und Pflege Träger bedeutet dies: jetzt handeln oder riskieren, dass das Pflegesystem seine Funktionsfähigkeit verliert. Wie kann Österreich dieses Zukunftsszenario gestalten, welche Reformansätze bestehen – und wer übernimmt die Verantwortung?

Diese demografische Transformation erfordert nicht nur mehr Geld vom Bund und Personal, sondern ein grundlegend neu gedachtes Pflegesystem. Wie kann man in den nächsten 30 Jahren auf die zu erwartende Situation reagieren? Für Gemeinden und Bezirksverwaltungen lautet die Frage: Wer wird künftig die wachsenden Kosten tragen – Steuerzahler, Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen? Die Antwort wird entscheidend für die Ausgestaltung des Pflegesystems von morgen.

Handlungsspielraum für Gemeinden

Für Gemeinden eröffnet sich damit ein entscheidendes Handlungsfeld: Prävention kann nicht nur die Lebensqualität älterer Bürger:innen erhöhen, sondern auch Pflegekosten und Belastungen für Pflegepersonal und Angehörige deutlich senken.

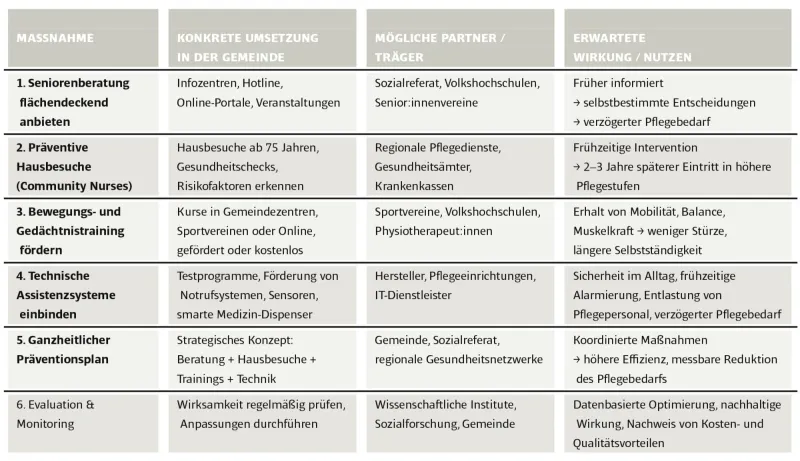

Ein zentraler Hebel liegt in der Frühinformation älterer Menschen. Gemeinden können Beratungsangebote für Senior:innen einrichten oder ausbauen – etwa in Form von Infozentren, Telefonhotlines oder Online-Portalen. Ziel ist es, Bürger:innen über gesundheitsfördernde Maßnahmen, barrierefreies Wohnen, soziale Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten frühzeitig zu informieren. Gut informierte Senior:innen treffen bewusst Entscheidungen, die ihre Selbstständigkeit verlängern und Pflegebedarf reduzieren.

Präventive Hausbesuche durch Community Nurses

Die Gemeinde kann gemeinsam mit regionalen Pflegeeinrichtungen Community Nurses einsetzen, die Senior:innen ab 75 Jahren zu Hause besuchen. Bei diesen Besuchen werden Gesundheitschecks durchgeführt, Risikofaktoren für Stürze oder chronische Erkrankungen identifiziert und Empfehlungen zu Therapie, Ernährung und Bewegung ausgesprochen. Solche frühzeitigen Interventionen verhindern eine Verschlechterung der Gesundheit und verzögern die Pflegebedürftigkeit deutlich.

Bewegungs- und Gedächtnistraining fördern

Präventive Programme für körperliche Fitness und geistige Aktivität sind ein weiterer Schlüssel. Gemeinden können Kooperationen mit Vereinen, Sportzentren oder Volkshochschulen eingehen, um bezahlbare oder geförderte Bewegungs- und Gedächtnistrainings anzubieten. Übungen zur Balance, Kraft und Koordination reduzieren Sturzrisiken. Gedächtnistraining unterstützt die kognitive Leistungsfähigkeit und kann Demenzsymptomen entgegenwirken. Finanzielle Zuschüsse oder kostenlose Kurse erhöhen die Teilnahmerate deutlich.

Technische Assistenzsysteme einbinden

Moderne Assistenztechnologien wie Sturzsensoren, Notrufsysteme oder smarte Medikamentenspender können Senior:innen ermöglichen, länger selbstständig zu bleiben. Gemeinden können Testprogramme starten, Geräte fördern oder Informationsveranstaltungen anbieten, um die Akzeptanz solcher Systeme zu erhöhen. So werden Notfälle schneller erkannt, Pflegekräfte entlastet und Pflegebedürftigkeit verzögert.

Ganzheitlicher Ansatz: Prävention strategisch verankern

Effektive Prävention entsteht nur, wenn alle Maßnahmen koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Gemeinden sollten ein Präventionskonzept entwickeln, das Beratung, Hausbesuche, Trainingsprogramme und technische Unterstützung verbindet. Eine kontinuierliche Evaluation hilft, die Wirkung der Maßnahmen zu messen und Anpassungen vorzunehmen.

Für Gemeinden bedeutet Prävention mehr als Gesundheitspflege – sie ist eine Investition in Lebensqualität, finanzielle Entlastung und langfristige Stabilität des Pflegesystems. Wer jetzt strukturiert in Beratung, Trainingsprogramme, Hausbesuche und Technikförderung investiert, kann die Pflegebedürftigkeit in der Kommune deutlich hinauszögern, Pflegekosten reduzieren und die Bewohner:innen in ihrem selbstbestimmten Alltag stärken.

Das Ziel ist es, den Pflegebedarf hinauszuzögern, oder sogar ganz zu verhindern. Denn ein funktionierendes System beginnt Jahre vor dem eigentlichen Pflegebedarf. Flächendeckende Seniorenberatung, präventive Hausbesuche durch Community Nurses ab dem 75. Lebensjahr, geförderte Bewegungs- und Gedächtnistraining-Programme sowie technische Assistenzsysteme können den Eintritt in höhere Pflegestufen um durchschnittlich 2-3 Jahre verzögern. Bei 732.000 Pflegebedürftigen 2050 würde das eine Reduktion des gleichzeitigen Pflegebedarfs um bis zu 15 Prozent bedeuten.