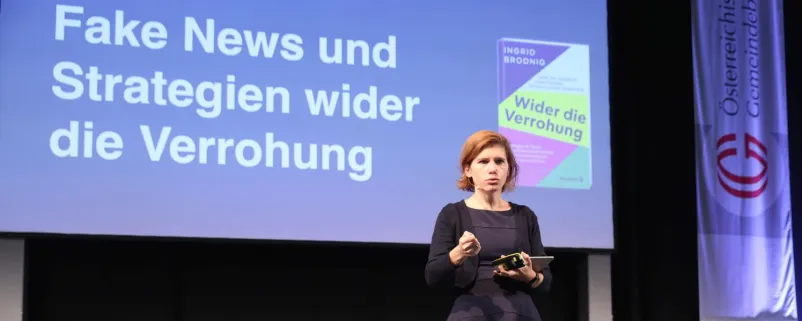

Ingrid Brodnig zeigte auf der Kommunalmesse 2025, wie man auf lokaler Ebene Fake News begegnen kann.

© KOMMUNAL/Jürg Christandl

GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE

„The truth sandwich“ für Gemeinden

Im Rahmen der FLGÖ-Fachtagung am 71. Gemeindetag auf der Kommunalmesse 2025 hielt Ingrid Brodnig eine Keynote zum Thema „Fake News und Strategien wider die Verrohung“. FLGÖ-Obmann Reinhard Haider betonte in seinen Einleitungsworten, dass Kommunikation das Fundament der Teilhabe an demokratischen Prozessen ist, und diese mit Bedacht eingesetzt werden solle.

Kommunikationsexpertin Ingrid Brodnig wurde vom FLGÖ eingeladen, eine Keynote zum Thema „Fake News und Strategien wider die Verrohung“ zu halten. Der neue FLGÖ-Obmann Reinhard Haider gab in seinen Einleitungsworten auch gleich die Richtung vor. Das Thema Kommunikation werde unter seiner Führung große Bedeutung haben. Denn „Kommunikation und Marketing spielen in allem, was wir tun, eine zentrale Rolle – auch in den Gemeinden. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht so wahrnimmt“, erklärte er.

Fake News die Stirn bieten

„Wir leben in einer Zeit, in der gilt: Wenn wir nicht kommunizieren, dann kommuniziert das Internet für uns“, erklärte er weiter, und wies im Zuge dessen auch auf Fake News und virale Gerüchte im Internet hin.

Auch müsse man bezüglich Amtsgeheimnis und dessen Abschaffung durch das neue Informationsfreiheitsgesetz völlig neu denken und handeln. Die neu hinzugekommenen Kommunikationskanäle fordern die Kommunen, oftmals fehle es an Ressourcen. Man müsse den neuen Anforderungen mit sachlicher Information begegnen. So zitiert er in aus Ingrid Brodnigs neuestem Buch: „Das Auslösen von Emotionen oder Wut kann ein Diskussionstrick sein, um Gräben zu vertiefen. Wer wütend ist, dessen Denken verengt sich.“ Umgekehrt könne das Betonen von Gemeinsamkeiten Brücken bauen.

Warum Kommunikation kein nettes Extra, sondern Fundament demokratischer Teilhabe verdeutlichte er in drei Punkten:

- Kommunikation als Herzstück der Gemeinde.

Sie ist mehr als Informationsweitergabe, sie ist Beziehungsarbeit. Sie schafft Transparenz, ermöglicht Beteiligung und baut Vertrauen auf. Über 50 % der Bevölkerung vertrauen laut einer aktuellen Umfrage Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Auch die Gemeindeverwaltung profitiert von diesem Vertrauen – aber dieses Kapital muss gepflegt werden. - Die Herausforderungen unserer Zeit.

- Informationsflut: Die Stimme der Gemeinde muss sich Gehör verschaffen.

- Digitale Spaltung: Jüngere informieren sich ausschließlich online, Ältere eher über Zeitung oder persönliche Gespräche.

- Krisenkommunikation: Pandemie, Naturkatastrophen, Energiekrise – Gemeinden müssen schnell und verlässlich reagieren.

- Wege zu moderner Kommunikation.

- Mehrkanalstrategie: digital (Webseite, Social Media, Newsletter, Online-Beteiligung, Livestreams von Gemeinderatssitzungen) und analog (Gemeindezeitung, Aushänge, Bürgerversammlungen, Sprechstunden).

- Dialog statt Einbahnstraße

- Verständliche Sprache: klare, bürgernahe Botschaften statt schwer verständlicher Verwaltungssprache.

- Transparenz als Standard: offene Budgets, öffentliche Protokolle, frühzeitige Information.

- Kompetenzen aufbauen: Kommunikation ist Handwerk – Schulungen sind nötig, von Storytelling bis Krisenkommunikation.

Zum Schluss seiner Einleitung für Ingrid Brodnig stellte er folgende Botschaft: Es gehe nicht nur um Kanäle und Technik, sondern vor allem um Haltung. Offenheit statt Geheimniskrämerei, Zuhören statt nur Senden, Miteinander statt Gegeneinander. Kommunikation sei kein Anhängsel – sie ist das Betriebssystem einer modernen Gemeinde.

Beispiel geglückter Kommunikation

Ingrid Brodnig beschäftigt sich in ihren Publikationen mit Fake News, Falschmeldungen und Hasskommentaren und in ihrem Vortrag ging sie ganz besonders auf Fake News, Gerüchte und Eskalation von Kommunikation auf der lokalen Ebene ein.

So schilderte sie das Beispiel geglückter Kommunikation in Waidhofen an der Thaya. Dort ging das Gerücht um, ein junger Mann sei beim Geldabheben von einem Flüchtling mit Messer bedroht worden. Der Bankdirektor der lokalen Bank hörte das zufällig – und überprüfte sofort die Videoaufzeichnungen. Ergebnis: Es gab keinen Überfall. Ein Mann hob Geld ab, stieg ins Auto und fuhr weg.

Die Bank stellte das Gerücht daraufhin auf Facebook richtig: „Aufgrund anhaltender Gerüchte stellen wir klar: Es gab keinen Überfall.“ Dieses Posting bekam für die Bank beachtliche Resonanz. Die Lokalmedien griffen es auf, und sogar Armin Wolf postete dazu. Das Beispiel zeigt: Kommunikation wirkt.

Viralität falscher Behauptungen und Gerüchte

Warum aber verbreiten sich falsche Gerüchte so schnell? Brodnig verwies auf Studien, die zeigen: Inhalte, die Emotionen auslösen, verbreiten sich stärker – insbesondere Wut. Emotionalität führe relativ sicher zu Viralität. Das gelte für nationale Medien wie die New York Times, aber auch für lokale Facebookgruppen.

Gerade in Gemeinden gibt es viele „Wutthemen“: Verkehr, Baustellen, Weihnachtsmärkte, Projekte. Kleine Irritationen können online schnell eskalieren. Ein Beispiel: Jemand postet in einer lokalen Gruppe, dass er im Stau steht. Daraus entwickelt sich rasch eine aggressive Diskussion über das Verkehrsaufkommen mit Drohungen und Schimpftiraden.

20 Prozent schreiben 73 Prozent der Kommentare

Hinzu kommt: Meist ist es nur eine kleine, besonders aktive Minderheit, die die Diskussionen dominiert. Eine Untersuchung der Nationalratswahl 2017 zeigte: 20 % der aktivsten Nutzer schrieben 73 % aller Kommentare. Wahrscheinlich ist es in Gemeinden ähnlich: Eine kleine Gruppe verursacht den Großteil des Kommunikationsaufwands.

Was tun?

- Respektvolle Räume bewahren. Schon ein Schimpfwort kann eine Debatte polarisieren – das nennt man den „Nasty Effect“. Wenn Beleidigungen fallen, sinkt die Chance auf Kompromisse, Verständnis und Ausgleich.

- Schnelle Reaktion. Beispiel: 2017 kursierte ein gefälschtes Amtsdokument, das angeblich vom deutschen Innenministerium stammte. Das Ministerium reagierte innerhalb von 24 Stunden und stellte klar: „Dieses Dokument ist frei erfunden.“ Die Richtigstellung war sichtbarer als die Falschmeldung – was selten gelingt, aber hier dank Geschwindigkeit möglich war.

- Richtig kommunizieren. Nicht die Falschmeldung wiederholen („Obama ist kein Moslem“), sondern die Wahrheit betonen („Obama ist Christ“). Das nennt man die „Truth-Sandwich“-Methode: Wahrheit – Falschheit – Wahrheit. So bleibt das Richtige haften.

- Nicht am Falschen hängen bleiben. Fake News zwingen uns, ständig über falsche Dinge zu sprechen. Wichtig ist, die eigenen Projekte und deren Sinn zu erklären. Statt sich in Abwehrkämpfen zu verlieren, sollte man klar darstellen: Warum machen wir das?

Am Ende ihres Vortrages attestierte Brodnig: Fake News und Verrohung sind auch auf Gemeindeebene ein Thema. Und genau hier müsse man ansetzen, und positiver, dialogorientierter Kommunikation Raum zu geben.