Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war der Atompilz über Hiroshima schon rund 6.000 Meter hoch und die durch die Explosion der ersten Atombombe verursachte Rauch- und Staubwolke am seinem Fuß hatte sich bereits über 3.000 Meter ausgebreitet.

© George R. Caron / Charles Levy/commons.wikimedia.org

Im Schatten von Hiroshima: Österreichs mühsamer Neubeginn

Als im August 1945 in Japan die Atombomben fielen und der Krieg weltweit zu Ende ging, kämpfte Österreich bereits um seine Zukunft. Zwischen den Trümmern der Städte, unter den Augen der Besatzungsmächte, begannen Gemeinden und „Trümmerfrauen“ mit dem Wiederaufbau. Es war der Start in eine neue Zeit – geprägt von Entbehrung, aber auch von unbeirrbarer Hoffnung.

Im Sommer 1945 war Österreich ein Land unter Besatzung, zerrissen zwischen den vier Siegermächten und gezeichnet von den Verwüstungen des Krieges. Erst mit dem Abkommen vom 9. Juli 1945 wurden die vier Besatzungszonen klar aufgeteilt. Die neu entstehende Grenze zwischen Ost und West verlief quer durch das Land und prägte von Beginn an den Alltag in den Gemeinden.

Während die große Politik in Wien und in den Räumen des neu konstituierten Alliiertenrats verhandelt wurde, begann in den Gemeinden ein stiller, mühsamer Aufbruch. Bürgermeister und Gemeinderäte, die oft erst wenige Wochen im Amt waren, standen vor schier unlösbaren Aufgaben: zerstörte Infrastruktur, fehlende Lebensmittel, Wohnungsnot und die Unterbringung Tausender Flüchtlinge und Heimkehrer. In vielen Orten gab es kaum Maschinen oder Fahrzeuge – also griff man zu Schaufel und Spitzhacke. Frauen spielten dabei eine Schlüsselrolle: Die sogenannten „Trümmerfrauen“ räumten Schutt aus zerbombten Häusern, halfen beim Bau provisorischer Brücken und pflasterten Straßen. Ihre Arbeit wurde zum Sinnbild des Durchhaltewillens einer ganzen Generation – und erst Jahre später entmystifiziert.

Als der Alltag in Österreich von Unsicherheit geprägt war. In der sowjetischen Zone kam es zu Übergriffen durch Besatzungssoldaten, Berichte von Plünderungen und Gewalt verunsicherten die Bevölkerung. Gleichzeitig versuchten die Gemeinden, unter schwierigsten Bedingungen wieder Normalität zu schaffen: Wasserleitungen wurden repariert, Schulgebäude notdürftig hergerichtet, Märkte organisiert. In den westlichen Besatzungszonen, die erst im Juli und August von den Westmächten übernommen wurden, dauerte es bis in den September, bis die Verwaltung halbwegs funktionierte und erste Koordinierungen zwischen den Zonen begannen.

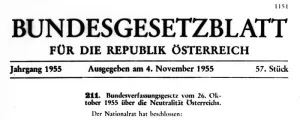

Weltkrieg endet mit Apokalypse

Während in Österreich die Trümmer geräumt wurden, tobte der Zweite Weltkrieg anderswo weiter. Im Pazifik führte die US-Armee ihre letzten Angriffe gegen das Kaiserreich Japan. Erst nach den verheerenden Atombombenabwürfen auf Hiroshima (6. August) und Nagasaki (9. August) kapitulierte Japan am 2. September 1945. Damit endete der Krieg auch offiziell weltweit – und Österreichs Menschen blickten zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr in einen Abgrund aus Gewalt, sondern in eine ungewisse, aber hoffnungsvolle Zukunft.

Im September 1945 trat in Wien schließlich der Alliierte Rat zusammen, der die oberste Kontrollinstanz über das Land bildete. Doch während in der Hauptstadt die Generäle tagten, geschah das eigentlich Entscheidende in den Gemeinden: Dort, zwischen Schutt und Improvisation, entstanden die ersten kleinen Schritte einer neuen Republik. Aus diesen Anfängen wuchs innerhalb weniger Jahre ein funktionierendes Gemeindewesen – und damit das Fundament, auf dem Österreich sich vom besetzten Land zu einem souveränen Staat entwickeln konnte.