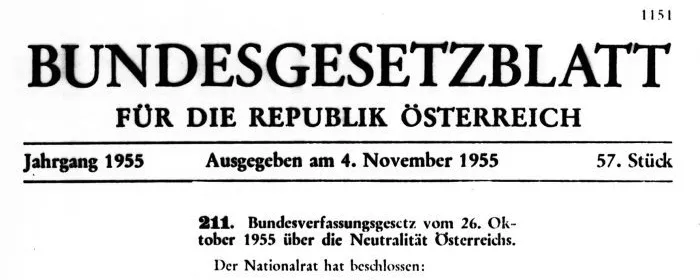

Ähnlich wie das Deckblatt zum „Provisorischen Gemeindegesetz“ von 1848 mit dem ikonischen ersten Satz „Die Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde“ ist das Neutralitätsgesetz von 5. November 1955 ein zentrales Dokument der Republik Österreich.

© KOMMUNAL Archiv

Zwei November-Tage, die Österreich veränderten

Sieben Monate nach Kriegsende geschah am Sonntag, dem 25. November 1945, etwas Bemerkenswertes: Über 94 Prozent der wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher gingen zur ersten freien Wahl nach zwölf Jahren Diktatur.

Es war ein stilles, aber entschiedenes Bekenntnis zur Demokratie – unter denkbar schwierigsten Bedingungen: Die Besatzungszonen teilten das Land, die Versorgungslage war katastrophal, Hunderttausende waren noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Rund 800.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder waren vom Wahlrecht ausgeschlossen. Frauen stellten erstmals die Mehrheit der Wählerschaft – viele von ihnen Witwen.

Diese erste Wahl am 25. November 1945 war organisatorisch „Minimalismus aus Not“ – aber mit klarer Botschaft: Österreich wollte wieder eine Demokratie sein, auf allen Ebenen.

Das Wahlergebnis überraschte: Die ÖVP erreichte mit 49,8 Prozent die absolute Mehrheit im Nationalrat, die SPÖ erzielte 44,6 Prozent. Die große Enttäuschung war das Abschneiden der KPÖ mit nur 5,4 Prozent – während Kommunisten in der Tschechoslowakei 38 Prozent, in Frankreich 26 Prozent und in Italien 19 Prozent erreichten. Eine klare Absage an totalitäre Systeme.

Gemeinden als Fundament des Neubeginns

Für die Gemeinden bedeutete dieser Tag mehr als nur Wahlen. Wie Kommunal-Verlag-Gründer Walter Zimper in seinem Editorial der Zeitschrift KOMMUNAL 10/2005 treffend formulierte: „Es waren Österreichs Gemeinden und die ersten Bürgermeister, die im Nachkriegschaos des Jahres 1945 die notwendigste Versorgung der Bevölkerung gesichert, das Aufräumen der Trümmer organisiert und die neue Ordnung personifiziert haben.“

Monate provisorischer Verwaltung, in denen Besatzungsoffiziere oft irgendjemanden ernannt hatten, der gerade verfügbar war, gingen zu Ende. Da gab es dann Geschichten wie die des Installateurs Rudolf Prikryl, der als „3-Tage-Bürgermeister“ vom 13. bis 16. April 1945 in Wien amtierte, die des Schauspielers Theo Lingen, der (angeblich) schon im Juni 1945 zum Bürgermeister von Strobl am Wolfgangsee gewählt wurde, und die des Otto Tschadek, der von den Briten als Bürgermeister der norddeutschen Stadt Kiel eingesetzt wurde und nach der Wahl für kurze Zeit auch zeitgleich Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat war – ein absolutes Novum und Unikum für eine Demokratie.

Aus Trümmern wuchs Gemeinschaft

Aus den Trümmern der zerstörten Gemeinden erwuchs in der Folge eine ordnungspolitische Kraft, die sich beim Wiederaufbau der Republik als unverzichtbar erwies. Die riesigen Probleme – zerstörte Infrastruktur, Wohnungsnot, Hunger, Entnazifizierung – ließen sich nur in konsequenter Zusammenarbeit aller demokratischen Parteien lösen, und zwar auf kommunaler Ebene zuerst. Und zu Recht hat der erste Nachkriegs-Innenminister Oskar Helmer ein Kapitel seiner Lebenserinnerungen „50 Jahre erlebte Geschichte“ mit „Das Lied vom tapferen Bürgermeister“ überschrieben.

80 Jahre später mag dieser Sonntag im November 1945 wie eine ferne Erinnerung wirken. Doch die Lehre bleibt: Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie muss erkämpft, verteidigt und gelebt werden – Tag für Tag, Wahl für Wahl, von der Gemeinde bis zum Nationalrat. Und wie 1945 sind es oft die Gemeinden, die in Krisenzeiten das Fundament bilden, auf dem alles andere aufbaut.

Als Österreich seine Souveränität zurückgewann

Zehn Jahre nach Kriegsende erlebte Österreich im November 1955 dann jene Tage, auf die man ein Jahrzehnt lang gewartet hatte. Am 5. November 1955 trat das am 26. Oktober vom Nationalrat beschlossene Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität in Kraft. Österreich war endgültig frei – und zum ersten Mal seit 1938 wieder Herr im eigenen Haus.

Für die österreichischen Gemeinden bedeutete dieser Tag das Ende einer langen Durststrecke. Seit 1938 – erst unter nationalsozialistischer Herrschaft, dann unter alliierter Besatzung – waren sie nie wirklich frei in ihren Entscheidungen gewesen. Kommandanturen, Besatzungsoffiziere, Zonengrenzen – all das gehörte nun der Vergangenheit an.

Die Neutralität als Brücke zur Welt. Am 14. November 1955 folgte der nächste wichtige Schritt: Die Bundesregierung übermittelte allen Staaten, mit denen Österreich diplomatische Beziehungen unterhielt, den Text des Neutralitätsgesetzes. Österreich machte ernst mit seinem neuen Status – nicht als Rückzug aus der Welt, sondern als aktiver Beitrag zum Frieden.

Die Neutralität war der Preis für die Freiheit, aber sie erwies sich als kluger Schachzug. Am 14. Dezember 1955 wurde Österreich Mitglied der Vereinten Nationen. Aus dem besetzten, geteilten Land von 1945 war ein souveräner, international anerkannter Staat geworden.

Der November 1955 markierte zugleich den Abschluss eines Jahrzehnts des Wiederaufbaus (auch wenn da noch nicht alles geschafft war). Österreich hatte bewiesen, dass demokratische Zusammenarbeit funktioniert – von der Gemeinde bis zum Nationalrat. Diese Lehre aus den Jahren 1945 bis 1955 bleibt bis heute wertvoll: Freiheit und Souveränität sind keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung und kluger Politik.

QUELLE // KOMMUNAL 10/2005, als E-Paper verfügbar auf kommunal.at /e-paper/

kommunal-2005-10