Rund 800 österreichische Gemeinden verlieren Einwohner. Doch Schrumpfung muss nicht Niedergang bedeuten – konkrete Lösungsansätze zeigen neue Wege.

© VK Studio - stock.adobe.com generiert mit KI

Ländlicher Wandel mit Zukunft

Demografie verlangt Abschied vom Kirchturmdenken

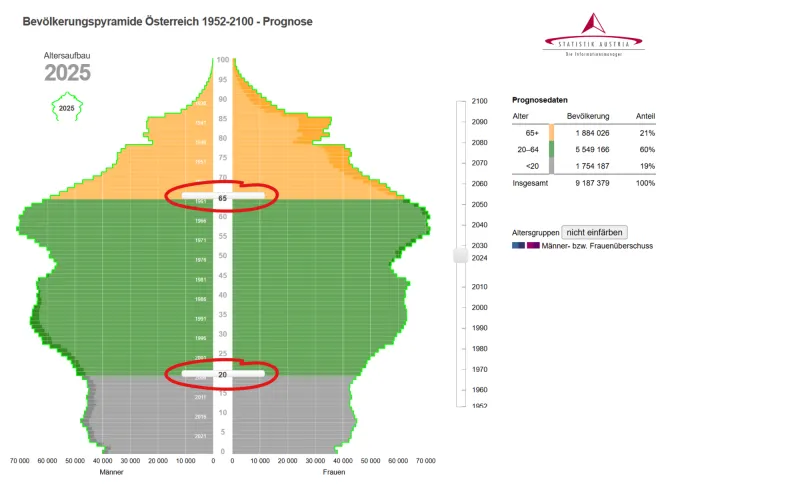

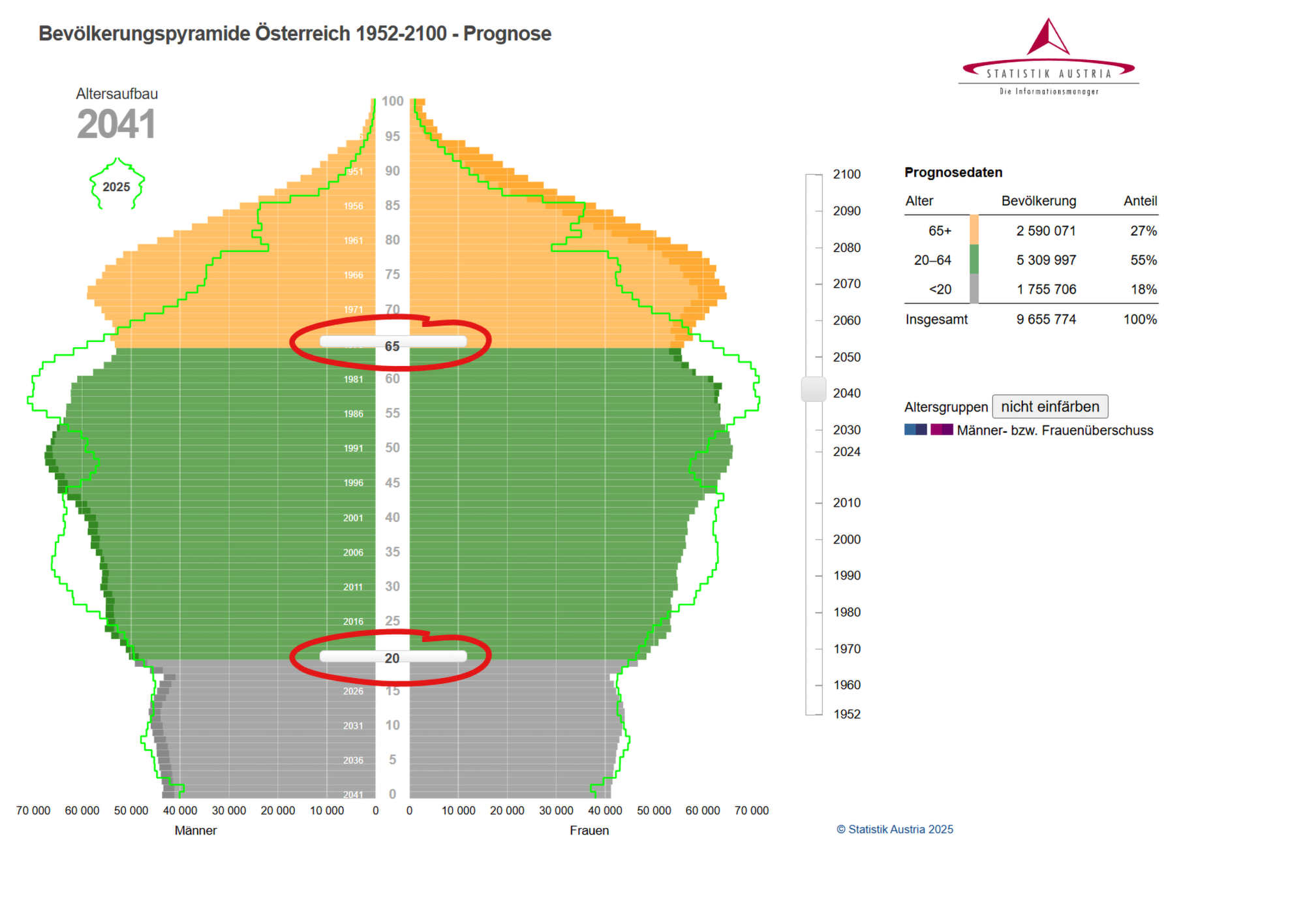

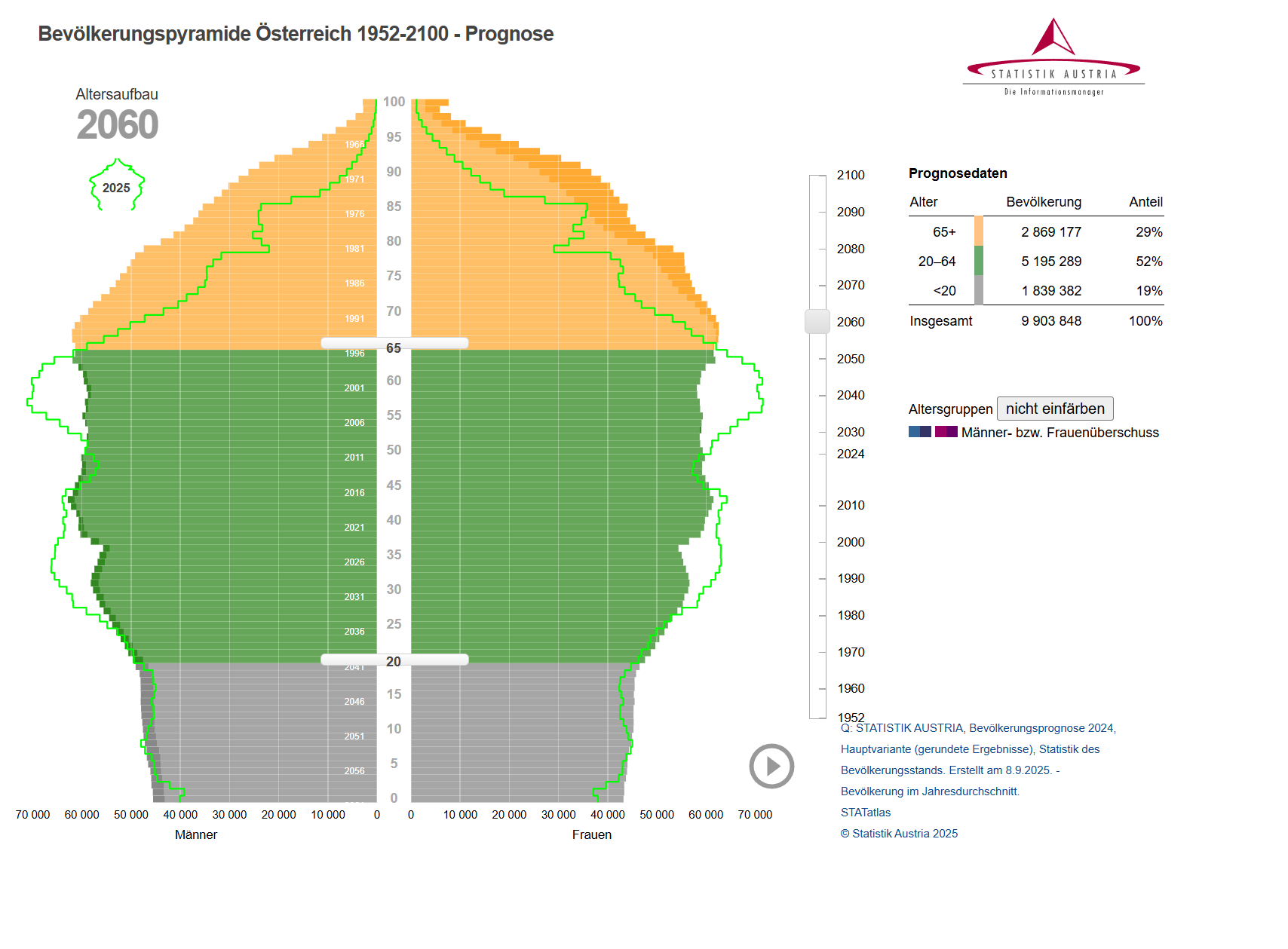

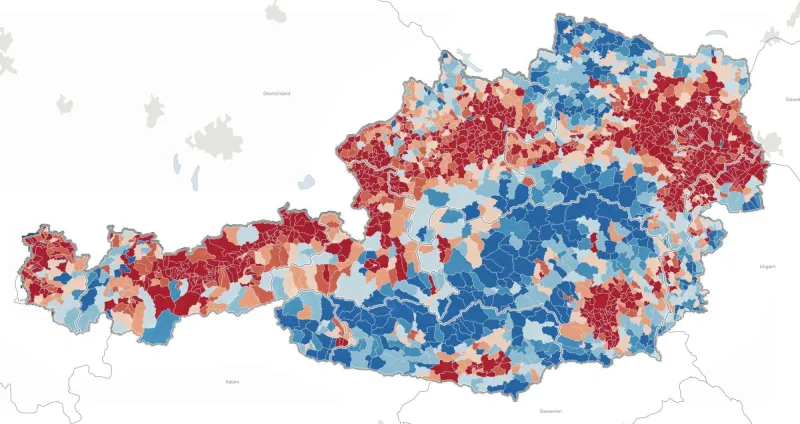

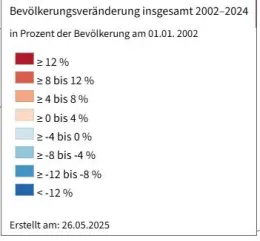

Österreichs Bevölkerung wächst: 9,2 Millionen Menschen leben Anfang 2025 im Land, bis 2050 werden es laut Bevölkerungsprognose der Statistik Austria (2024) zehn Millionen sein. Gleichzeitig geht in vielen der 2.092 Gemeinden die Einwohnerzahl zurück. Im Jahr 2024 verzeichneten 37 von 94 politischen Bezirken einen Bevölkerungsrückgang, wobei als die am stärksten betroffenen Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Güssing sowie Gmünd, Lilienfeld, Murau, Hermagor und Waidhofen an der Thaya zu beobachten waren. Und außerdem wird die Bevölkerung immer älter.

Die demografische Entwicklung stellt besonders kleine Gemeinden vor massive Herausforderungen, der sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen müssen.

Die Humangeografin Elisabeth Gruber von der Universität Innsbruck hat in ihrer Forschung konkrete Lösungsansätze identifiziert: Jedenfalls kann Zuwanderung zur Stabilisierung von Gemeinden beitragen - wichtig ist aber die lebenswerte Gestaltung des Ortes, und zwar im Hinblick auf alle Altersstufen. Ein Blick von außen kann dafür neue Perspektiven bringen. Im Gespräch mit KOMMUNAL zeigt die Wissenschaftlerin frische Ansätze auf, die sinnvoll und vor allem umsetzbar sind.

Der hilfreiche Blick von Außen

Rund 800 der 2.092 österreichischen Gemeinden verlieren Einwohner. Doch Schrumpfung muss nicht Niedergang bedeuten. „Der ländliche Raum in Österreich ist vielerorts extrem gut entwickelt“, stellt Gruber klar. „Wenn man sich die Entwicklung im Zeitverlauf der letzten zehn bis zwanzig Jahre anschaut, sieht man wie gut mittlerweile Infrastrukturen im Bereich der Digitalisierung funktionieren, Breitband, Handyempfang – da hat sich vieles bewegt.“ Auch der öffentliche Verkehr habe sich verbessert: „Mittlerweile ist es teilweise ja super möglich, sich auch ohne Auto fortzubewegen.“ Hier weist sie vor allem auf den Westen Österreichs hin.

Die Herausforderung liegt woanders: „Was gleichzeitig auch auffällt, sind die sozialen Aspekte, die in vielen Orten fehlen. Ortskerne sind weniger belebt, leere Ladenlokale prägen das Bild.“

Ortskernbelebung steht auf der Agenda vieler Gemeinden

„Das Leben zurückzuholen ist natürlich schwierig, weil es ja eine Entwicklung ist, die nicht nur entstanden ist, weil irgendjemand Ortskerne kaputt machen wollte, sondern weil sich die Leute das irgendwie gewünscht haben – dass man gemütlich mit dem Auto Einkaufen fahren kann. Ich glaube, da darf man sich persönlich auch nicht ausnehmen, wir sind da alle beteiligt an dieser Entwicklung, weil es einfach sehr bequem ist. Gleichzeitig hat es aber auch Folgen. Genauso verhält es sich mit Siedlungsentwicklung im Bereich Wohnen. Wenn Ortskerne nicht dicht bebaut werden, wenn wir großen Flächenverbrauch haben, bedeutet das auch, dass sich das soziale Leben ausdehnt, verbreitet und in die Fläche bewegt, und dann fehlen irgendwann diese Kerne. Wo trifft man sich dann eigentlich noch, wenn jeder mit dem Auto unterwegs ist? Das sehe ich als Problem, und ich glaube, da braucht es nicht nur die Verantwortlichkeit der Gemeinden, sondern von uns allen, dass wir uns die Frage stellen: Wie wollen wir eigentlich zusammenleben?“, sagt Elisabeth Gruber.

Dezentrale Konzentration als Strategien

Österreichs Bevölkerung wächst bis 2050 auf 10 Millionen Menschen (Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2024). Diese Menschen müssen irgendwo wohnen.

Elisabeth Gruber erwähnt hierzu einen Faktor, nämlich die „dezentrale Konzentration“: „Wenn eine kleine Gemeinde mit Bevölkerungsrückgang kämpft, dann ist vielleicht nicht unbedingt immer nur diese kleine Gemeinde in den Fokus zu nehmen, sondern eine größere Perspektive darauf zu werfen. Hier fehlen oft regionale Zentren, beispielsweise Kleinstädte in der näheren Umgebung, die stärker agieren können.“

Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, Klein- und Mittelstädte zu stärken: „Irgendwann werden auch die Landeshauptstädte oder die Bundeshauptstadt das Bevölkerungswachstum in Österreich eventuell gar nicht mehr stemmen können. Es stellt sich die Frage: Wo sollen diese Menschen unterkommen oder wo wollen diese Menschen auch unterkommen? Und ich denke, regionale Zentren stärker in den Blick zu nehmen, ist hier nicht unwesentlich. Genauso wie Schrumpfen bedeutet Wachsen Veränderung, und Veränderung ist immer anstrengend. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Viele haben das Bild der Stabilität im Kopf, aber Stabilität in der demografischen Entwicklung gibt es eigentlich nicht.“

Migration in unterschiedlichen Lebensphasen

Die Altersstruktur der Bevölkerung verändert sich. Österreich wird älter. Gruber hat in ihrer Dissertation Ruhestandsmigration untersucht – Menschen über 60, die aufs Land ziehen.

„Rund um das Ende der Erwerbstätigkeit, also mit Eintritt in den Ruhestand oder kurz davor gibt es eine leichte Zunahme der Mobilität in Österreich, die sehr stark regional geprägt ist“, erklärt sie. In den von Abwanderung betroffenen Regionen, dem Südburgenland und dem Waldviertel hat sie diesen Effektuntersucht: „Tatsächlich ist es so, dass man sehen kann, dass Ruhestandsmigration keine Trendumkehr bewirkt, aber es zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen beitragen kann.“

Die weiteren positiven Effekte der Ruhestandsmigration: „Häuser werden wieder genutzt, Renovierungsarbeiten werden gemacht. Was schon noch beobachtbar war im Südburgenland: Es sind ein paar Gemeinden, die durchaus durch diese Revitalisierung an Attraktivität gewonnen haben, auch für andere Zuwanderergruppen.“

Aber nicht nur Ruhestandmigration, sondern auch Zuwanderung in anderen Lebensphasen kann für Gemeinden ein wichtiger Faktor sein, so hat sich Gruber auch verschiedene Modelle des Probewohnens angesehen, das einige Gemeinden und Regionen gerade bewerben. Oftmals werden dadurch auch Personen in der Lebensmitte angesprochen, die sich nochmal verändern möchten: sowohl beruflich, als auch persönlich.

Gemeinden müssten umdenken, wie Elisabeth Gruber erklärt: „Das Wichtige beim Thema Ruhestandsmigration ist, dass manche Gemeinden sich vielleicht vom Bild lösen müssen, das sie von Zuwanderung haben. Oft wünscht man sich die Jungen als Zuwanderer oder die Familien. Tatsächlich passen diese Bilder dann oft nicht mit den Realitäten überein.“ Hier gilt es also nachzubessern.

Die Chance sieht sie in der Vielfalt: „Es gibt mittlerweile in allen Lebensphasen Wanderungsaktivitäten und wir müssen uns davon lösen, dass es einfach den einen Umzug zur Familiengründung gibt und dann bleibe ich für immer irgendwo vor Ort. Das ist auch eine Chance, dass ich Personen in anderen Lebensphasen vielleicht als Gemeinde für mich gewinnen kann.“

Age-friendly cities helfen allen

Mit der demografischen Alterung – das Durchschnittsalter stieg von 35 Jahren (1951) auf über 43 Jahre (2025) (Statistik Austria, 2025) und wird bis 2050 weiter steigen – müssen Gemeinden umdenken. Gruber sieht darin eine Win-win-Situation: „In den meisten Gemeinden hat dieses Umdenken schon eingesetzt. Ich kenne einige Orte, wo mittlerweile das alte Schulgebäude ein Altersheim ist.“ Das Konzept der „age-friendly city“ bietet Lösungen: „Es geht darum, kurze Wege und Barrierefreiheit zu ermöglichen, gute Aufenthaltsqualität zu schaffen. Im Alter nimmt der Radius ab. Der Ort selbst wird wichtiger. Wir bewegen uns nicht mehr so weit, man verbringt mehr Zeit in der Nachbarschaft. Das heißt, die Aufenthaltsqualität in den Orten wird wichtiger.“

Der Clou: „ Das Gleiche gilt für Familien und junge Menschen. Das heißt, ich muss mich eigentlich nicht für einen Weg entscheiden, sondern eine gute Aufenthaltsqualität vor Ort zu haben, das hilft eigentlich allen Bevölkerungsgruppen.“

Kellerstöckl im Südburgenland: wenn Zugezogene revitalisieren

Ein konkretes Beispiel aus Grubers Forschung zeigt, wie Zuzug funktioniert. Im Südburgenland begannen Ruhestandswanderer, alte Kellerstöckl zu renovieren – Gebäude, die Einheimische als wertlos ansahen. Diesen touristischen Schatz hatte die Bevölkerung vor Ort primär gar nicht so im Blick, bis dann gesehen wurde: Aha, das ist etwas, was von außen positiv wahrgenommen wurde“, erzählt sie. Heute werden diese Gebäude auch von Einheimischen saniert und zur Vermietung angeboten, was dem sanften Tourismus in dieser Region einen Aufschwung gebracht hat.

Die Lehre daraus: „Der Blick von außen kann einer Gemeinde extrem helfen. Man muss sich nur darauf einlassen.“ Die Wissenschaftlerin warnt aber: „Wenn jetzt jemand von außen kommt und mir irgendwie etwas über meinen eigenen Ort erklären möchte, dann kann das auch als problematisch wahrgenommen werden. Das braucht eine gute Balance und Offenheit von beiden Seiten.

Junge sollte man nicht abschreiben

Viele junge Menschen verlassen ihre Gemeinden Richtung Großstadt, für die Bildung und berufliche Herausforderungen. Die Rückkehr scheitert oft an konkreten Dingen: „Wenn ich weiß, ich habe keine passende Kinderbetreuung, oder ich weiß gar nicht, wie das das mit dem Schulweg funktioniert – dann behalte ich vielleicht den Status quo bei, den ich kenne.“ Ihre Empfehlung: „Es muss wahrscheinlich einfach an ein durchgängiges Lebenskonzept gedacht werden.“

Regional denken ohne Identität zu opfern

Österreich hat im internationalen Vergleich viele Gemeinden. Die Steiermark reduzierte ihre Gemeindezahl von 539 (2014) auf 285 (2025) (Gemeindebund Österreich, 2025). Gruber sieht das differenziert: „Rein pragmatisch gedacht könnte man ja sagen: Okay, es erleichtert eigentlich Aufgabenbereiche, es schafft eine bessere räumliche Verteilung, wir können Gebiete dadurch umfassender entwickeln.“

Aber: „In Österreich sind Gemeinden nicht nur eine politisch-administrative Grenze, sondern auch ein identitätsstiftendes Element. Oftmals will die Gesellschaft oder die Politik auf der örtlichen Ebene ihren eigenen Handlungsspielraum damit auch festlegen.“

Ihr Vorschlag: „Grundsätzlich ist der Gedanke, regional zu denken, extrem wichtig, weil wir können manche Aufgaben einfach nicht lösen auf der Gemeindeebene. Ich glaube nicht, dass es langfristig gesehen nachhaltig sein wird, kleine Gemeinden zu unterstützen in der Daseinsvorsorge, sondern dass wir da eher die regionalen Zentren in den Fokus nehmen müssen, davon profitiert langfristig dann auch die kleine Gemeinde.“

Wichtig sei: „Wenn man möchte, dass es funktioniert, muss man es wirklich nicht als Identitätsreform irgendwie begreifen, sondern wirklich als Strukturreform begreifen und vielleicht sollte man ein bisschen die Emotionen rausholen aus dem Thema.“

Drei konkrete Handlungsempfehlungen

Am Ende des Interviews formuliert Elisabeth Gruber drei Punkte für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die zu überlegen sind:

- Veränderungen zulassen: „Ich glaube nicht, dass es ein Zurück gibt. Jede Gemeinde verändert sich, ob sie schrumpft oder wächst.

- Stärken der eigenen Gemeinde nicht aus den Augen verlieren: „Was ist die Stärke der eigenen Gemeinde? Und das, was definiert wurde, sollte man auch abgleichen mit unterschiedlichen Menschen in der Gemeinde – unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliches Alter, unterschiedliche Herkunft – und das muss man auch diskutieren. Sehen das alle so, oder gibt es da vielleicht Stärken, die ich als Bürgermeister bisher nicht gesehen habe? Vielleicht kann man das auch mit Menschen von außerhalb diskutieren, Menschen, die weggezogen sind. Wenn man sich traut, kann man nicht nur die Stärken definieren, sondern vielleicht auch die Schwächen. Es ist immer einfacher, auf ein Problem zu reagieren, das man benennen kann, das man kennt.“

- Kontakte suchen und offen für Impulse sein: „Das ist zwar mit Ressourcen verbunden, mit zeitlichen Ressourcen, aber vielleicht gibt es mal eine freie Minute, wo man einfach Kontakte sucht, mal telefoniert, offen ist für Impulse von außerhalb.“

Gestaltungswille ist gefragt

Bis 2100 werden 29,1 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein (Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2024).

Die Forschung zeigt: Gemeinden haben Handlungsspielräume. Ruhestandsmigration kann stabilisieren. Age-friendly cities helfen allen Generationen. Der Blick von außen bringt neue Perspektiven. Regionales Denken ersetzt Kirchturmdenken.

ZUR PERSON:

Mag. Dr. Elisabeth Gruber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geographie der Universität Innsbruck. Sie ist Humangeografin mit den Schwerpunkten Bevölkerungsgeographie, Raumentwicklung und räumliche Governance. Ihr Forschungsinteresse gilt demographischen Prozessen und deren räumlichen Auswirkungen – insbesondere Fragen von Im/mobilität wie Zu- und Abwanderung, Multilokalität und demografischer Alterung.

Sie studierte Geographie an der Universität Wien mit Schwerpunkt auf Regionalentwicklung und Bevölkerungsgeographie sowie der Vertiefung Raumforschung und Raumordnung. 2017 schloss sie ihr Doktorat an der Universität Wien mit einer Dissertation über Ruhestandsmigration ab („Im Ruhestand aufs Land? Ruhestandsmigration und deren Bedeutung für ländliche Räume in Österreich“).

Anschließend forschte sie an der Universität Wien und am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nach einem Forschungsaufenthalt als Humboldt-Stipendiatin an der Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Geographie, Forschungsgruppe Regionalentwicklung) ist sie seit 2023 an der Universität Innsbruck tätig.

Zu ihren Forschungsprojekten gehören das EU-Projekt YOUMIG zur Jugendmigration in der Donauregion, Studien zu „Territorial Cohesion“ in österreichischen und schwedischen Peripherien sowie Demografie-Checks für LEADER-Regionen in Niederösterreich (insbesondere Waldviertel). Sie beschäftigt sich intensiv mit peripheren und ländlichen Räumen sowie den Möglichkeiten der räumlichen Governance, auf demografische Herausforderungen zu reagieren.