Demografie

Leben ist mehr als Überleben. Armutsvermeidung in ländlichen Regionen

Armut zeigt sich nicht nur in leeren Geldbörsen, sondern auch im Mangel an Möglichkeiten, Selbstachtung und Teilhabe. Besonders in ländlichen Regionen Österreichs bleibt sie oft unsichtbar – verdeckt durch Scham, fehlende Hilfsangebote oder bürokratische Hürden. Während Städte mehr soziale Infrastruktur bieten, sind viele Menschen am Land sozial isoliert, mobilitätsarm oder in alten, schlecht sanierten Häusern gefangen.

Der Beitrag beleuchtet die strukturellen Ursachen von Armut am Land – von langzeitarbeitslosen Menschen in strukturschwachen Regionen bis zu älteren Frauen ohne eigenes Einkommen. Er plädiert für einen ganzheitlichen Armutsbegriff, der über das bloße „Nicht-Frieren und Nicht-Hungern“ hinausgeht. Nachhaltige Armutsvermeidung braucht universelle, nicht beschämende Leistungen, bessere soziale Dienstleistungen, gezielte Unterstützung und eine Abkehr von stigmatisierender Bedürftigkeitsprüfung. Denn: Leben ist mehr als Überleben – auch außerhalb der Städte.

„Ich setz mich mit meinen Freunden nicht mehr ins Lokal und ess was. Also früher hat‘s schon mal geheißen: Leute, ich zahl jetzt. Das gibt es nicht mehr“, erzählt ein Mann in einer aktuellen Erhebung der Wirtschaftsuniversität (Dawid 2023).

„Es sich nicht leisten können, Freunde zum Essen einzuladen“, ist ein bewährter Indikator der Armutsmessung. Wenn es um Einladungen nach Hause geht, wird hier nicht nur Auskunft über zu wenig Geld gegeben, sondern auch die soziale Scham sichtbar, im Unglück sein Privatestes herzeigen zu wollen. Um den Versuch, die Bedrohung des eigenen Ansehens abzuwehren. Um Selbstachtung. Deshalb ist die Erfahrung gemeinsamen Essens auf Augenhöhe eine so gute Sache.

Mit drei Perspektiven können wir uns an den Armutsbegriff annähern:

Erstens, Armut setzt sich stets ins Verhältnis. Sie manifestiert sich in reichen Ländern anders als in Burundi. Menschen, die hierzulande von 900 Euro im Monat leben müssen, hilft es wenig, dass sie mit diesem Geld in Burundi gut auskommen könnten. Die Miete ist hier zu zahlen, die Heizkosten hier zu begleichen und die Kinder gehen hier zur Schule. Deshalb ist es mehr als sinnvoll, die Lebensverhältnisse in den konkreten Kontext zu setzen. Armut ist ein Verhältniswort.

Zweitens die Freiwilligkeit: Armut ist das Leben, mit dem niemand tauschen will. Hier geht es nicht um freiwillig gewählte Armut wie sie zum Beispiel von Mönchen, Aussteigern oder Asketen praktiziert wird. Freiwillig gewählte Armut braucht einen Status, der den Verzicht zur Entscheidung erhebt. Den gibt es hier nicht: Armutsbetroffene haben die schlechtesten Jobs, die geringsten Einkommen, die krankmachendsten Tätigkeiten, leben in den kleinsten und feuchtesten Wohnungen, wohnen in den unbeliebtesten Vierteln, gehen in die am geringsten ausgestatteten Schulen, müssen fast überall länger warten – außer beim Tod, der ereilt sie um zehn Jahre früher als Angehörige der höchsten Einkommensschicht (vgl Statistik Austria 2024).

Drittens die Freiheit: Armut ist nicht nur ein Mangel an Gütern, sondern auch an Möglichkeiten. Wir alle wünschen uns ausreichende Handlungsspielräume. Nur wenn wir diese Spielräume haben, können wir uns die Freiheit nehmen zu verzichten. Armutsbetroffene leben in einer „beengten Welt“, sie ringen um den Gestaltungsraum, den sie zum Überleben brauchen.

Armut ist keine Frage des Verzichts. Den Unterschied zwischen Hungern und Fasten macht die Freiheit. Armut ist einer der existenziellsten Formen von Freiheitsverlust. Freiheit zum Beispiel über Raum zu verfügen: aus einer heruntergekommenen Wohnung wegziehen zu können oder eben nicht. Oder sich frei ohne Scham in der Öffentlichkeit zu zeigen oder nicht. In Armut kann man sein Gesicht verlieren. Freiwilliger Verzicht macht stolz, unfreiwilliger demütigt. Oder die Verfügbarkeit über Zeit: Frauen mit Kindern in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, die nicht entscheiden können, wann und wie lange sie arbeiten und wann eben nicht.

Die Forschung spricht hier von sozialer und materieller Deprivation (Statistik Austria 2024). „Depriviert“ heißt „beraubt sein“. Beraubt an gutem Wohnen, Gesundheit, Bildung, beraubt an angemessener Erholung, Energie und Zukunftschancen.

2. Zusammenhänge und Herausforderungen am Land

14,5 Prozent der Landbevölkerung in Österreich sind von Einkommensarmut betroffen. Der Anteil bei Städtern liegt dagegen bei 22,9 Prozent (Eurostat 2024). Die höchsten monetären Armutsrisken für Menschen, die in Städten der Europäischen Union leben, wurden in Österreich, Estland, Belgien und Italien verzeichnet. Am anderen Ende der Skala war in den Städten von Ungarn, Polen, Irland und Rumänien weniger als jede zehnte Person von Einkommensarmut bedroht. Eurostat hat festgestellt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Armutsgefährdung und der Beschäftigung gibt. Die Daten korrelieren stark mit jenen der Beschäftigungsquote in Städten, Vororten sowie ländlichen Gebieten.

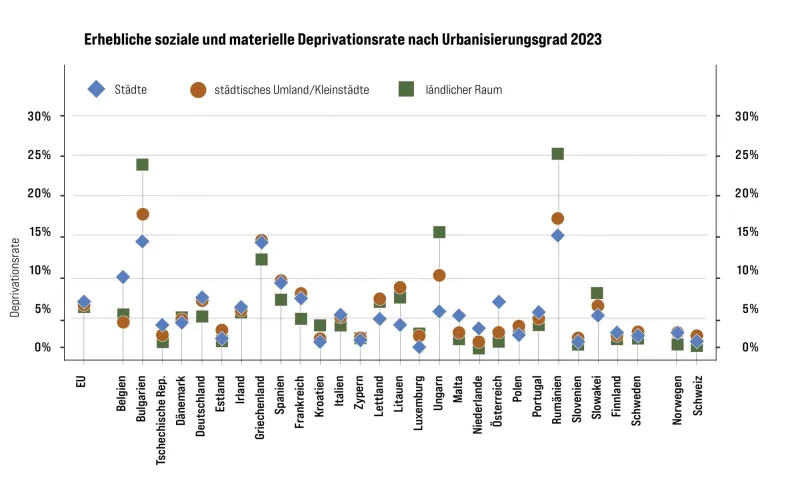

Bei „erheblicher sozialer und materieller Deprivation“ ist das Bild für Österreich ähnlich. Die höchsten Raten sozialer und materieller Ausgrenzung wurden in ländlichen Regionen östlicher EU-Länder gefunden – etwa in Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei, weiters in Städten westlicher EU-Länder – darunter Belgien, Deutschland, Irland, die Niederlande und Österreich und in Kleinstädten wie Vororten in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. In Österreich schneiden ländliche Regionen hier wieder besser ab als städtische Gebiete.

Neben den Beschäftigungsquoten sind die Wohnkosten ein wichtiger Faktor für die Unterschiede. Am Land fallen in Österreich die Wohnkosten niedriger aus, weil geerbtes Eigentum bzw. leistbarere Mieten vorhanden sind. In Städten sind die Miet- und Immobilienpreise deutlich höher. Selbst bei vergleichbarem Einkommen bleibt städtischen Haushalten weniger Geld zum Leben.

Der Anteil der Bevölkerung, der in überbelegten Wohnungen lebt, ist in städtischen Gebieten höher als in ländlichen Regionen. Städte bieten zwar vielseitigere Jobs – aber Geringqualifizierte oder ältere Personen haben erschwerten Zugang zu den besser bezahlten Beschäftigungen. Teilzeit, prekäre Jobs, Plattformarbeit (z. B. Lieferdienste) sind überproportional in Städten vertreten. Weitere Gründe sind, dass es in Österreichs Städten ab 10.000 Einwohner:innen stets wesentlich mehr Alleinerzieher:innen gibt, auch die Zahl der arbeitslosen Haushalte ist signifikant höher. Es fällt auf, dass es unter den ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung Frauen stärker in die Stadt zieht als Männer. Vor allem junge Alleinerziehende erhoffen sich dort eine bessere soziale Infrastruktur – Stichwort: Kinderbetreuung. Die sozialen Risiken werden in die Städte exportiert. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn man die Verteilung der Sozialhilfebezieher:innen betrachtet. Ein Großteil der Bezieher:innen befindet sich in Städten. Je größer die Stadt, desto mehr Sozialhilfe. Das gilt im Besonderen für Wien als Zwei-Millionen-Stadt, aber auch für alle anderen Städte in Österreich. Je mehr Menschen des jeweiligen Bundeslandes in der Landeshauptstadt leben, desto höher ist der Anteil an den Empfänger:innen von Sozialhilfe. In der Stadt Salzburg kommen 18 Sozialhilfebezieher:innen auf 1.000 Einwohner:innen, am Land Salzburg liegen die Bezugsquoten zwischen 2,7 (Tamsweg) und 8,3 (Hallein) pro 1.000 Einwohner:innen (Land Salzburg 2022). Dasselbe gilt für Linz und Oberösterreich Land, für St.Pölten und Niederösterreich Land oder für Graz und die restliche Steiermark.

Die Inanspruchnahme von bedarfsgeprüften Sozialleistungen ist in Großstädten um ein Vielfaches höher. Insgesamt bekommen österreichweit 30 Prozent nicht, was ihnen helfen würde (Fuchs et al 2019). Jeder dritte Anspruchsberechtigte holt Leistungen des unteren sozialen Netzes nicht ab.

Diese „Non-Take-Up”-Quote ist am Land wesentlich höher als in den Städten. Die Gründe: soziale Scham, Angst vor Stigmatisierung, bürokratische Hürden, Informations- und Hilfsstellen nicht vorhanden, willkürlicher und bürgerunfreundlicher Vollzug. Wäre die Inanspruchnahme „vollständig”, würde die Armutsgefährdung in Österreich um fast ein Prozent sinken, das hieße 60.000 Menschen weniger in Armut (Fuchs et al 2019). Ein Leistungsmerkmal sozialer Schutzsysteme ist, ob dessen Hilfe die Menschen erreicht, die es erreichen will. Erreicht es sie nicht, weist uns das auf Fehler und Lücken hin. Und das hat Folgen, weil es die erfolgreiche Bekämpfung von Notlagen verhindert, weil es zu höheren Kosten führt, wenn Gesundheitsprobleme bedrohlich, Chancen für Kinder eingeschränkt werden oder Obdachlosigkeit droht. Daraus lässt sich ableiten, was den Unterschied macht, was die Inanspruchnahme erhöht: Rechtssicherheit, Verfahrensqualität, Anonymität, guter Vollzug, Verständlichkeit, Information und De-Stigmatisierung der Leistung.

Für die Armutsbekämpfung lassen sich spezifische Herausforderungen in ländlichen Regionen identifizieren:

- Ältere, alleinlebende Frauen. Besonders verwundbare Gruppe sind verwitwete Bäuerinnen oder Hausfrauen, die nie ein eigenes Einkommen hatten. Viele beziehen Ausgleichszulage, weil sie nicht oder nur kurz erwerbstätig waren, leben in alten, schlecht sanierten Häusern. Das Einkommen reicht nicht für Instandhaltungen. Energiearmut ist ein großes Thema.

- Langzeitarbeitslose in strukturschwachen Regionen wie Teilen des Waldviertels, dem Südburgenland, Lungau und Oberkärnten. Hier finden sich weniger Jobs, wenig öffentlicher Verkehr, weniger Infrastruktur. Wer arbeitslos ist, bleibt es oft lange – soziale Isolation verstärkt das Risiko. Jüngere wandern ab – zurück bleiben die älteren und schlecht qualifizierten Personen.

- Großfamilien und einkommensschwache Haushalte. Haushalte mit mehr als drei Kindern sind auch am Land überdurchschnittlich armutsgefährdet. Probleme verstärken sich für die Kinder durch lange Schulwege, keine verfügbare Nachhilfe, kein Zugang zu Internet oder digitalen Tools.

- Einsamkeit, Depression oder familiäre Gewalt sind tabuisierter als in Städten. Gleichzeitig gibt es weniger niederschwellige psychosoziale Angebote wie Streetwork, Psychotherapie, Schuldenberatung, Frauenhäuser. Die Gesundheitsversorgung ist in manchen Regionen ausgedünnt, es fehlen beispielsweise Kassenärzte.

- Wer sich kein Auto leisten oder nicht mehr fahren kann wie Ältere oder Menschen mit Behinderungen, ist schnell abgeschnitten. Öffis existieren – aber lückenhaft oder nur für Schüler:innen am Morgen.

- In vielen ländlichen Gemeinden gibt es kaum sozialen oder gemeinnützigen Wohnraum. Junge, Alleinerziehende, Zugezogene oder Getrennte haben oft keine Chance, eine Wohnung zu finden. Eigentumsstruktur dominiert – was aber nicht allen offensteht.

- Armut ist verschämt und macht sich unsichtbar. Wer um Hilfe bittet, „hat versagt“. Armutsbetroffene Menschen holen sich dann keine Unterstützung. Oder weichen in die anonymeren Städte aus.

- Alleinerzieherinnen stehen zu wenige Kindergärten, Ganztagsschulen oder Horte zur Verfügung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist schwierig. Für die Kinder ergeben sich ähnliche Probleme wie bereits oben beschrieben.

- Menschen mit Behinderungen in Privathaushalten haben in aller Regel höhere Ausgaben für den Lebensunterhalt, für Bekleidung, Schuhe, Hilfsmittel oder die Zubereitung von Lebensmitteln. Sie können aufgrund ihrer Behinderung auch kleine Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten nicht selbst verrichten, sondern müssen für die Erledigungen im Haushalt Dritte beauftragen. Die Sozialhilfe verschärft das Problem mit Anrechnungen und Unterhaltsforderungen.

3. Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung

Stärken

Es sei wie ein „Hamsterrad im Kopf“, sagt Maria, die mit ihren drei Kindern fast zwei Jahre am sozialen Limit leben musste. Den ganzen Tag quälten die Sorgen und das Getöse im Kopf: Miete, Heizkosten, Lebensmittel. Jetzt nur keinen Schulausflug, der was kostet! Und nichts, was kaputt wird! Und ja nicht krank werden! Und bitte nicht noch ein Problem im Betrieb! „Ich lebte von einem Tag in den andern“, erzählt Maria. „Ich war ziemlich allein mit all den Gedanken, Sorgen und Befürchtungen.” „Ich hab’ mich voll geniert, wir haben uns total zurückgezogen“. Jetzt geht es ihr und ihren drei Kindern wieder besser, rückblickend sagt sie: „Am schlimmsten ist, dass einem die Kraft ausgeht. Hilfreich waren damals alle jene, die uns stärkten.” Das ist eine sehr einfache, aber umso wichtigere Erkenntnis aus der Forschung. Wirkungsvolle Armutsbekämpfung heißt Betroffene zu stärken (vgl. Schenk 2024).

3.2 Multidimensional: Leben ist mehr als Überleben

Ein weiterer Erfolgsfaktor in der Armutsvermeidung und -bekämpfung ist ein multidimensionaler Ansatz. Leben ist mehr als Überleben. Ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken, im Winter warm haben. Das sind wichtige Grundbedürfnisse. Aber Leben ist noch mehr als Nicht-Frieren, Nicht-Hungern, nicht auf der Straße landen. Leben ist Freundschaften haben, nicht einsam sein, Sinnvolles tun können, nicht der Ohnmacht ausgeliefert sein, Anerkennung erfahren, nicht beschämt werden, sich erholen können, nicht ständiger Überforderung ausgesetzt sein, gesundes Essen haben, leistbar und ohne Schimmel an den Wänden wohnen können, von Freunden zu Festen eingeladen werden, Kunst und Kultur genießen dürfen, Bildung ohne Barrieren erfahren. Leben ist mehr als Überleben. Das gilt für alle Menschen – deshalb auch für die besonders Verletzten und Verletzlichen.

Bedürfnisse sind nicht wie Steine einer Pyramide einfach aufeinander geschachtelt. Bedürfnisse sind flacher vernetzt und organisch miteinander verbunden. Würde diese Stufenleiter der Bedürfnisse stimmen, dann könnten Straßenzeitungsverkäufer:innen keine Gedichte schreiben. Die Hierarchisierung der Bedürfnisse hat jahrzehntelang Modelle wie „Housing First” verhindert, weil in Stufenleitern gedacht wurde. Bei Housing First aber steht für Wohnungslose am Anfang die eigene Wohnung, nicht erst am Ende. Kein Hochdienen von unten nach oben, sondern es beginnt mit dem Ganzen, der Wohnung.

Die Rangordnung der Bedürfnisse führt zu einer Haltung, die Armutsbetroffenen nur das absolut Nötigste zugesteht: Essen, Trinken, Dach über dem Kopf. Warm, satt, sauber. Aus. Das ist ein paternalistischer und im Kern auch autoritärer Ansatz. Um die wirkliche, richtige, echte, reine Armut zu finden, muss dann ein Arsenal an Kontrollinstrumenten errichtet werden. Dazu wird der gesamte Alltag der Betroffenen von früh bis spät „moralisiert”. Was ist erlaubt? Eine oder zwei Zahnbürsten? Was gestehen wir zu? Shampoo oder Seife? Was ist angemessen? Eine Hose für die Tochter? Ist das Geschenk zur Geburtstagsfeier des Sohns noch erlaubt? Erfolgreiche Unterstützung zeichnet sich hingegen durch einen Ansatz aus, der die vielen Lebensdimensionen des Menschen gleichzeitig im Blick hat.

3.3 Universelle, nicht-beschämende Leistungen

Insbesonders für ländliche Regionen kann das Konzept des „proportionate universalism” (EuroHealthNet 2012; Haas 2024) nutzbar gemacht werden. Es empfiehlt, dass vorrangig Maßnahmen gesetzt werden, die sich potenziell an die ganze Bevölkerung richten (= universell), deren Ausprägung, Intensität etc. aber jeweils am spezifischen Bedarf ausgerichtet ist (= proportional).

Angebote im Sinne des „proportionate universalism” sind zum Beispiel die Frühen Hilfen, die für alle angeboten werden, aber besonders von einkommensarmen Familien angenommen werden. Prinzipiell entlasten universelle Geld- und Dienstleistungen untere Einkommen in Relation zum Haushaltseinkommen stark, können unbürokratisch in Anspruch genommen werden, schützen die untere Mitte und wirken armutspräventiv, sind wichtig für die allgemeine Zustimmung zum Sozialstaat und stigmatisieren nicht.

In der Sozialstaatsliteratur wird meist alles, was nicht Geldleistung ist, unter „Sachleistung” subsumiert. Ich würde aber vorschlagen, Sach- von Dienstleistungen zu unterscheiden. Das hilft uns, bei den Instrumenten zu differenzieren. Soziale Dienstleistungen sind Pflegehilfen, Assistenz, Kinderbetreuung, therapeutische Hilfen, Lernangebote, Familienberatung, mobile Teams etc.

Sachleistungen hingegen umfassen im eigentlichen Sinne eben „Sachen” wie Lebensmittel, Wäsche, Hygieneartikel, Schulsachen etc. Bei leistbarem Wohnen oder öffentlichem Verkehr kann man auch von sozialer Infrastruktur sprechen. Aus der Forschung wissen wir, dass Investitionen in Dienstleistungen für Gesundheit und Bildung gegen Armut besonders wirkungsvoll sind.

Das Angebot und der Support durch soziale Dienstleistungen erhöhen in der Regel die Handlungsspielräume und Teilhabemöglichkeiten der Betroffenen.

Bei Sachleistungen sind die Effekte tendenziell umgekehrt. In bestimmten Fällen können Sachleistungen mit Gutscheinen oder die direkte Überweisung beispielsweise der Miete sinnvoll sein, etwa bei einer Suchterkrankung oder einer psychischen Krise als zu begründende Ausnahme. Wenn die „Sachleistungen” aber pauschal für alle angeordnet werden, daraus große Sondersysteme für Arme entstehen („poor services for poor people”) und permanente Bedürftigkeitskontrolle steigt („targeting”), dann folgen Stigmatisierung, weniger Selbstständigkeit und Almosenwirtschaft.

„Der Vergleich mit einer Zielscheibe sieht den Leistungsbezieher in keiner Weise als aktive Person, die für sich selbst sorgt, handelt und tätig ist. Das Bild verweist eher auf einen Almosenempfänger”, so Wirtschaftsnobelpreisträger und Armutsforscher Amartya Sen (1998). Pauschale Sonder-Sachleistungen für Arme in Sondersystemen erzeugen Entmündigung und Beschämung. In modernen Sozialstaaten begann man nach dem Krieg deshalb Schritt für Schritt mit der Einführung von Geldleistungen, basierend auf Grundrechten, flankiert von sozialen Dienstleistungen. Das ist in dieser Kombination auch am wirkungsvollsten und hilfreichsten.

4. Bilder der Armut: die Dualisierung sozialer Sicherheit

Armut ist gleichzeitig aufdringlich und unsichtbar, laut und verschämt. Den Bildern vom „tragischen Armen” stehen jene des „glücklichen Armen”, des „unechten Armen”, des „edlen Armen” gegenüber. Die Spaltung in „Würdige” und „Unwürdige” hat eine lange Tradition: Am Beginn der Neuzeit steht der Wunsch, dass die Obrigkeit dafür zu sorgen habe, dass die Armen verschwinden und die Armut unsichtbar werde. „Nur nichts verschwenden, am allerwenigsten an Arme, denn letztendlich sind diese selber schuld an ihrem Los. Der Neuzeit, die das große Lob der Arbeit singt, wird der Arme verdächtig”, so der Philosoph Konrad Paul Liessmann (1998). „Wenn jeder sein Glück seiner Leistung verdanken soll, wird der, der nicht leisten kann oder will, zum Außenseiter.”

Seit dem letzten Jahrhundert schon ist der Armutsdiskurs von zwei Vorbehalten durchsetzt: dem Verdacht, dass Armut nur Ausdruck von Arbeitsunwilligkeit sei, und dem Versuch, den Anblick von Armut aus den Zentren des öffentlichen Lebens zu verbannen. In Stadt wie Land. Resultate waren, wo es sich durchsetzen ließ, Arbeitszwang, Arbeitshäuser und die Stigmatisierung der Armen zu Sündenböcken am sozialen Rand der Gesellschaft. Der Umgang mit Armut war in den letzten Jahrhunderten „zwischen Galgen und Erbarmen” (Geremek 1991) angesiedelt.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte die Habsburgermonarchie mit dem Heimatgesetz von 1863 den rechtlichen Rahmen für ihre Armenversorgung. Das Heimatgesetz gewährte einem Bürger einer Gemeinde das Recht ungestörten Aufenthalts und Anspruch auf Unterstützung. Zuständig war die Gemeinde, in der man geboren oder als Frau verheiratet war. Eine Regelung, die im Industriezeitalter und der mobilen Suche nach Arbeit immer weniger die existentiellen Nöte der verarmten Bevölkerung abdecken konnte. Die Bedingungen, die aus strikter Anbindung an die Heimatgemeinde, Arbeitspflicht, Kontrolle, Entzug des Wahlrechts, Disziplinierung und dem Fehlen von Rechtsansprüchen bestanden, wurden mit dem Vagabundengesetz in den 1880er Jahren noch verschärft.

Hungersnöte und Ernährungskrisen waren nicht mehr die Hauptursache von Armut. Sie wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert durch die Probleme der modernen Form der Erwerbsarbeits- und Obdachlosigkeit abgelöst. Die hochqualifizierten Facharbeiter:innen waren kaum armutsgefährdet, „sehr wohl aber die übrigen ArbeiterInnen sowie die Kleinhäusler:innen und andere Unterschichten des ländlichen Bereichs. Die kleinen Handwerker:innen (und wohl auch die bäuerlichen Haushalte in benachteiligten Lagen oder mit kleiner Betriebsgröße) befanden sich in einer existenziell betrachtet diffusen sozialen Grauzone. Den Kern des Armenfürsorgeklientels stellten Witwen, Waisen, erwerbsunfähige alte, kranke und in irgendeiner Form behinderte Menschen”, analysiert Gerhard Melinz (2014: 847).

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die soziale Frage gesellschaftlich relevant. Die Vorstellung, dass Armut eine Frage von persönlichem Versagen und Fehlverhalten sei, war angesichts der ökonomischen Umstände kaum mehr aufrechtzuerhalten. Der Aufbau der ersten Sozialversicherungssysteme Ende der 1880er Jahre setzte den Beginn hin zu einer aktiven Wohlfahrtspolitik, während gleichzeitig das „Armenwesen” in seinem rechtlosen Almosencharakter verblieb.

Diese „Dualisierung sozialer Sicherheit” (Stelzer-Orthofer 2011: 195) spaltete sich auf in eine disziplinierende Armutspolitik und eine mit Rechtsanspruch begründete Arbeiterpolitik. Hier die Sicherung jener Lebensrisiken, die über Lohnarbeit bzw. Erwerbsarbeit mit Rechtsanspruch und Sozialversicherung abgefedert werden, dort die Absicherung übriger Risken in lediglich rudimentärer und abweisender Form. Diese Grundprinzipien und Haltungen haben die Sozialgesetze seither in unterschiedlichem Ausmaß geprägt – und beeinflussen bis heute die Ausgestaltung des untersten Netzes im Sozialstaat.

Mit der Entscheidung, im Armen keine verachtenswerte oder zu bemitleidende Person zu sehen, hat Soziologe Georg Simmel zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen entscheidenden Fortschritt im Reden und Denken über arme Leute erzielt. Simmel brachte die Frage der Bedürftigkeit mit der organisatorischen Ausgestaltung des Fürsorgesystems in Zusammenhang. Armutsdefinitionen bringen meist weniger zum Ausdruck, was ein Mensch braucht, als vielmehr, was die Gesellschaft ihm zuzugestehen bereit ist.

Literatur

Dawid, Evelyn (2023): Die Teuerung und das untere Einkommensdrittel: Wirkungen und Strategien. Eine Erhebung zur sozialen Lage aus Sicht von Betroffenen. Wien: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

EuroHealthNet (2012): The Right Start to a Healthy Life Levelling-up the Health Gradient Among Children, Young People and Families in the European Union – What Works? https://eurohealthnet.eu/wp-content/uploads/documents/Before%202016/121201_Projects_Gradient_Book.pdf (18.04.2025)

Eurostat (2024): Urban-rural Europe – income and living conditions, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/112339.pdf (18.04.2025)

Fuchs, Michael/Hollan, Katarina/Gasior, Katrin/Premrov, Tamara/Scoppetta, Anette (2019): Falling through the social safety net? The case of non-take-up in Austria, Policy Brief 2019/2. Vienna: European Centre.

Geremek, Bronislaw (1991): Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. München: dtv.

Haas, Sabine (2024): „Eine Politik der Salutogenese setzt das Verbot krankmachender Lebensbedingungen und Konsumpraktiken voraus“, in: Dimmel, Nikolaus/Heitzmann, Karin/Schenk, Martin/Stelzer-Orthofer, Christine (Hg.) Armut in der Krisengesellschaft. Handbuch Armut in Österreich III, Wien: Löcker, S. 241-263.

Land Salzburg (2022): Sozialbericht 2022,

24. Ausgabe. Salzburg: Amt der Salzburger Landesregierung Abteilung Soziales.

Liessmann, Konrad Paul (1998, Hg.): „Neue Armut, neuer Reichtum“, in: Schenk, Martin/Brandstätter, Albert/Summer, Sybille (Hg.), Reichtum in Österreich. Was Reichtümer vermögen, Wien: Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung, S.68-78.

Melinz, Gerhard (2014): „Vom Almosen zum Richtsatz. Etappen österreichischer Armenfürsorge-/Sozialhilfe(politik), 1863 bis zur Gegenwart“, in: Dimmel, Nikolaus /Schenk, Martin / Stelzer-Orthofer, Christine (Hg.) Handbuch Armut in Österreich. Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag, S. 845-862.

Sen, Amartya (1998): „Ausgrenzung und politische Ökonomie“, in: Voge, Wolfgang/Kazepov, Juri (Hg.) Armut in Europa, Wiesbaden: Chmielorz Verlag, S.234-247.

Schenk, Martin (2024): Brot und Rosen. Über Armut; oder den Unterschied zwischen Hungern und Fasten macht die Freiheit. Wien: Edition Konturen.

Simmel, Georg (1992): Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe Band 11, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 512-555.

Statistik Austria (2024): EU SILC 2023. Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Wien.

Stelzer-Orthofer, Christine (2011): „Paradigmenwechsel in der österreichischen Armutspolitik?“, in: Pfeil, Walter / Wöss, Josef (Hg.) Handbuch Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Wien: ÖGB-Verlag, S. 193-209.