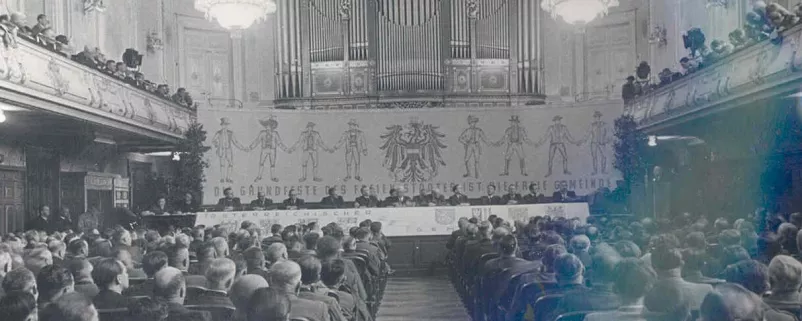

Von der Gründung des Gemeindebundes und von den ersten Gemeindetagen gibt es keine Bilder. Hier ein Foto vom vierten Gemeindetag, der in Graz stattfand.

70 Jahre Österreichischer Gemeindebund

Am 16. November 1947 wurde im Palais Todesco in der Wiener Kärntner Straße der „Österreichische Landgemeindenbund“ aus der Taufe gehoben. Aber diese eher trockene Feststellung wird einer der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten der Zweiten Republik nicht ganz gerecht.

1947 ist Österreich ein vierfach besetztes Land, vor allem in der sowjetischen Zone lastet der Druck der Besatzungsmacht schwer auf der Bevölkerung. In vielen Bereichen herrschen noch Mangel und Not, so müssen die ÖBB im Jänner vorübergehend wegen Kohlenmangel den Verkehr einstellen. Die verheerenden Kriegsschäden sind noch lange nicht beseitigt, auch die Ernährungssituation ist in vielen Gebieten noch prekär.

Es waren in der ersten Zeit nach dem Krieg vor allem die Gemeinden, die das Überleben der Menschen ermöglicht haben, vielfach ganz auf sich allein gestellt. Gerade die kleinen und mittleren Gemeinden haben in dieser schweren Zeit Großartiges geleistet. Aber diese Gemeinden verfügen über keine gemeinsame Stimme, über keine Interessenvertretung. Wie notwendig sie wäre, das zeigen die laufenden Verhandlungen über den ersten Finanzausgleich nach dem Krieg. Während der Österreichische Städtebund seit 1946 wieder „mitmischt“, können die kleinen und mittleren Gemeinden ihre Anliegen nicht einbringen.

Das soll nun anders werden. Seit April laufen Gespräche über die Gründung einer österreichweiten Interessenvertretung der Landgemeinden. Treibender Motor ist Minister a. D. Florian Födermayr aus Kronstorf bei Linz, der bereits 1936 den Oberösterreichischen Landgemeindebund gegründet hatte ( über die Landesgrenze hinaus gehende Intentionen fanden mit dem „Anschluss“ 1938 ein Ende).

Die Geburtsstunde des Gemeindebundes schlägt am 16. November. Im Palais Todesco in der Wiener Kärntner Straße kommen Delegierte bereits bestehender bzw. in Vorbereitung befindlicher kommunaler Landesverbände, Gemeindereferenten mehrerer Bundesländer und Vertreter des Kommunalpolitischen Referates der ÖVP-Bundesparteileitung zusammen.

Gegründet als „Österreichischer Landgemeindenbund“

Nach einer längeren Diskussion, ob zuerst alle Landesverbände aufgebaut oder gleich eine Dachorganisation gegründet werden soll, wird der Antrag angenommen, sofort den „Österreichischen Landgemeindenbund“ zu konstituieren. Personelle Entscheidungen werden vorerst zurückgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt arbeiten bereits überparteiliche Landes-Gemeindeverbände in Oberösterreich (Obmann Minister a. D. Födermayr), in Tirol (Obmann Bürgermeister Franz Kröll aus Mayrhofen) und Salzburg (geführt von einem Proponentenkomitee mit Bürgermeister NRAbg. Isidor Grießner aus Fusch an der Glocknerstraße an der Spitze).

In Niederösterreich haben sich Gemeindevertreterverbände der ÖVP (Obmann LAbg. Johann Waltner, Bürgermeister von Altenwörth a. d. Donau) und der SPÖ (Obmann Rudolf Wehrl, Bürgermeister von Wiener Neustadt) konstituiert. Ausschlaggebend für diese Gründungen zweier Verbände waren, wie später im Burgenland, die besonderen Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungszone.

Mit Jahresbeginn 1948 tritt der erste Finanzausgleich der Zweiten Republik in Kraft. Mit dem „Geburtsfehler“ des abgestuften Bevölkerungsschlüssels werden die kleinen und mittleren Gemeinden auch heute noch krass benachteiligt. Umso wichtiger war es, rasch eine wirkungsvolle Interessenvertretung der Landgemeinden zu schaffen.

Im Jänner 1948 beschloss ein Aktionskomitee den Namen „Österreichischer Gemeindebund“ anstelle des sperrigen Titels „Landgemeindenbund“ und legte fest, dass der Standort des Vereins am Sitz der Bundesregierung zu sein hat, in Wien. Im März 1948 wurde ein provisorischer Vorstand gewählt.

Auch "der alte Krainer" war Bürgermeister

An der Spitze standen der steirische Landesrat und spätere Landeshauptmann Josef Krainer, zu dieser Zeit auch Bürgermeister von Gasselsdorf im Bezirk Deutschlandsberg, seine Stellvertreter waren Johann Waltner (Niederösterreich) und Franz Kröll (Tirol). Zum Geschäftsführer wurde Regierungsrat Alfred Sponner gewählt. Auch ein eigenes Büro im 1. Wiener Gemeindebezirk, Wollzeile 9, wurde bezogen.

In den Ländern ging derweilen der Aufbau der Gemeindeverbands-Organisationen ebenfalls rasch voran. Sehr bald entwickelten sich alle diese kommunalen Interessensvertretungen zu effektiven Oranisationen, die die Gemeinden gegenüber den Ländern vertraten und das auch heute noch tun.

Lange Liste von Erfolgen

Seitdem hat sich viel verändert. Von einer kleinen Interessensvertretung hat sich der Österreichische Gemeindebund zu einer immer noch nicht großen, dafür aber umso gewichtigeren Organisation gewandelt, die die Interessen der Gemeinden gegenüber dem Staat mit Erfolg wahrnimmt.

Und so klein der Verband auch war, diese Erfolge können sich wirklich sehen lassen. 1962 erreichte der Gemeindebund mit der „Gemeindegesetznovelle“, mit der die kommunale Selbstverwaltung verfassungsmässig verankert wurde, eine seiner größten Sternstunden. Mit Fug und Recht konnte Gemeindebund-Präsident Grundemann-Falkenberg feststellen: „Seit 100 Jahren haben die Gemeinden noch nie so viel für ihre Existenz erreicht wie im Jahr 1962“.

Das Erkämpfen des Konsultationsmechnismus ist auch so eine Leistung, um die die österreichischen Gemeinden praktisch in ganz Europa beneidet werden. Er soll sicherstellen, dass die Gemeinden durch Entscheidungen einer anderen Gebietskörperschaft nicht übervorteilt werden und wurde 1998 von Nationalrat und den Landtagen beschlossen.