Preisvergleiche sind oft schwierig, da Kostenbestandteile oft unterschiedlich zugeordnet werden und verschiedene Fernwärmenetze sehr unterschiedliche Strukturen haben. Auch innerhalb einer Stadt können dadurch deutliche Preisunterschiede entstehen.

© Evgen - stock.adobe.com

Große Unterschiede bei Fernwärmepreisen in Österreichs Städten

Eine Transparenz-Plattform macht sichtbar, wie stark Preise bei der Fernwärmeversorgung variieren können. Die Analyse der Österreichischen Energieagentur zeigt Unterschiede zwischen den größten österreichischen Städten.

Die Leistbarkeit von Energie ist ein zentrales gesellschaftliches Thema. Gerade bei der Fernwärme, die viele österreichische Haushalte versorgt, war lange Zeit nur wenig Transparenz über die Tarife vorhanden. Mit der Energiepreiskrise hat sich der Bedarf nach Nachvollziehbarkeit deutlich verstärkt.

Seit 2023 schafft die Plattform www.waermepreise.at einen einheitlichen Überblick. Die dort veröffentlichten Informationen erfuhren zuletzt eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit. Die Österreichische Energieagentur möchte die Debatte um Fernwärmepreise mit einer Einordnung für die größeren Städte Österreichs ergänzen.

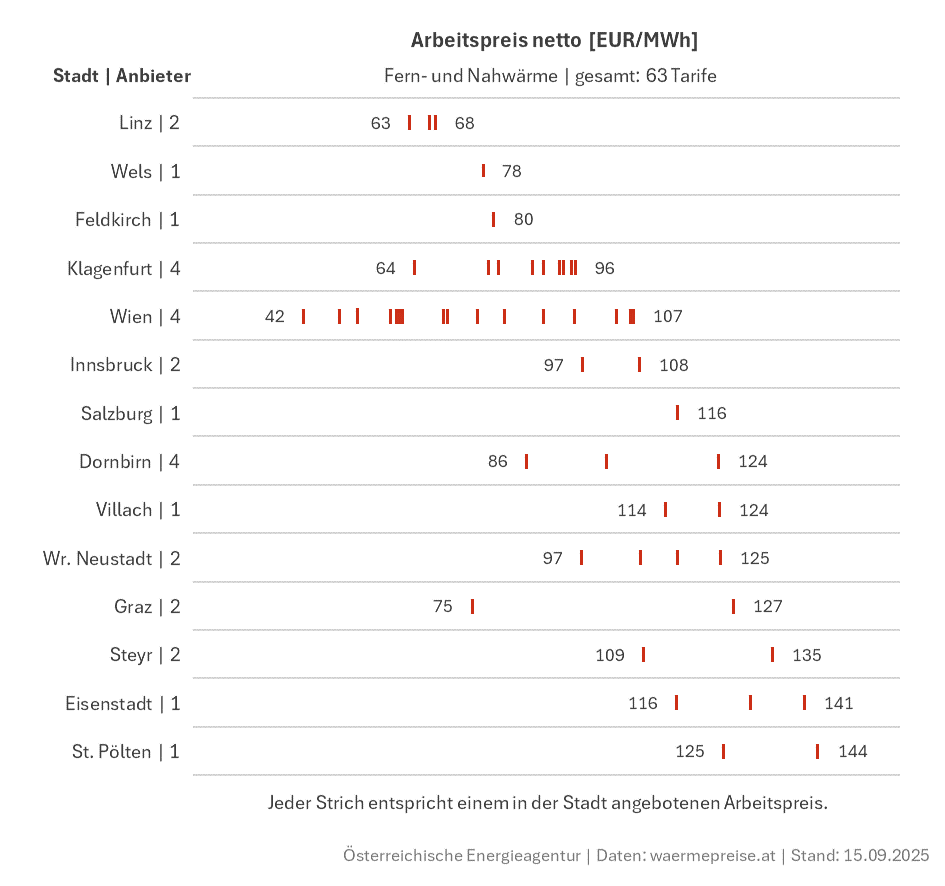

Arbeitspreise in Städten weisen hohe Unterschiede auf

Der Arbeitspreis ist der verbrauchsabhängige Teil des Tarifs. Es ist zu erwarten, dass er unter anderem Brennstoffkosten, CO₂-Kosten und weitere variable Kostenbestandteile umfasst. Die untenstehende Abbildung zeigt große Unterschiede von bis zu mehr als 200 Prozent zwischen den angebotenen Tarifen. Gründe dafür können insbesondere sein:

- unterschiedliche Energieträger mit abweichenden Beschaffungskosten,

- unterschiedliche Preisgestaltung: Einzelne Kostenbestandteile können entweder im Arbeitspreis oder im Grundpreis abgebildet werden. Wenn fixe Kosten im Arbeitspreis berücksichtigt werden, führt das vor allem bei kleinen Netzen zu überproportional hohen Arbeitspreisen.

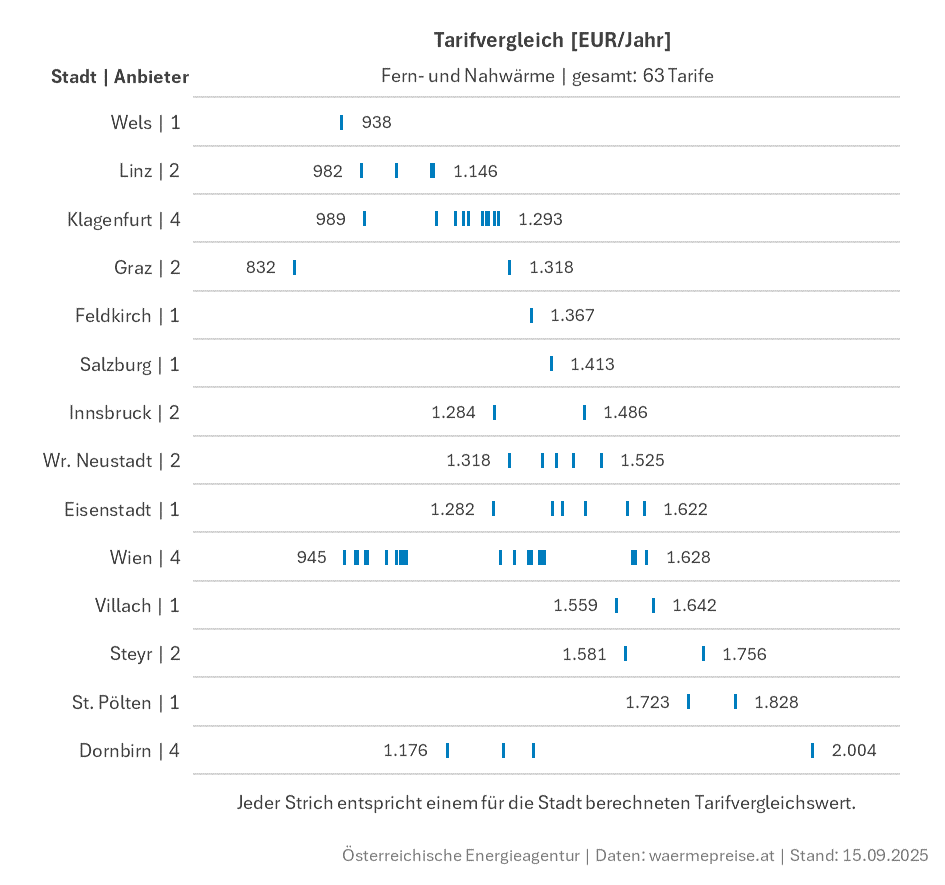

Tarifvergleich zeigt Einfluss des Grundpreises

Weil der Arbeitspreis nur einen Teil der Gesamtkosten darstellt, wird auf www.waermepreise.at zusätzlich die Kennzahl „Tarifvergleich“ ausgewiesen. Dieser Wert wird nicht von den meldenden Unternehmen, sondern von waermepreise.at basierend auf den einzelnen Meldungen berechnet.

Der Tarifvergleich wird für folgenden fiktiven Verbraucher gerechnet: 7.000 kWh Wärmeverbrauch pro Jahr, 75 m² Nutzfläche, 8 kW Anschlusswert. Berücksichtigt werden Arbeitspreis, Grund- oder Leistungspreis, Messpreis sowie 20 % Umsatzsteuer.

Auch der Tarifvergleich zeigt deutliche Unterschiede. Besonders stark wirkt hier die Höhe des Grund- oder Leistungspreises, in dem typischerweise fixe Kosten wie Netzbetrieb, Instandhaltung oder neue Kundenanschlüsse enthalten sind – und der unabhängig vom Verbrauch ist. Die Unterschiede im Grundpreis können unter anderem entstehen durch:

- die Anzahl der an das Netz angeschlossenen Verbraucher,

- die Größe und Dichte des Netzes,

- den Aufwand bei der Erweiterung des Netzes, v.a. hinsichtlich der Verlegung der Warmwasserleitungen in den Boden,

- Erneuerungsaufwand von Netzkomponenten (bspw. ältere Leitungen) oder Erneuerungen und Umbauten von Wärmekraftwerken,

- unterschiedliche Aufteilung von Kostenbestandteilen auf einzelne Tarifkomponenten.

Die großen Unterschiede im Arbeitspreis und im Tarifvergleich spiegeln sowohl unterschiedliche Bedingungen bei Erzeugung, Bau und Betrieb der Netze (inklusive Finanzierung) wider als auch die fehlende Einheitlichkeit in der Preisgestaltung. Unklar bleibt oft, welche Kosten in welchen Preisbestandteilen enthalten sind – etwa ob Ausgaben für Netzverdichtung im Grundpreis oder in den Anschlusskosten abgebildet werden.

Die Plattform waermepreise.at ist ein erster Schritt für mehr Transparenz im Wärmemarkt. Für eine bessere Vergleichbarkeit braucht es einen klaren Rahmen für die Zuordnung von Kostenbestandteilen, sowie Regeln für die Gestaltung der Arbeits- und Leistungspreise.

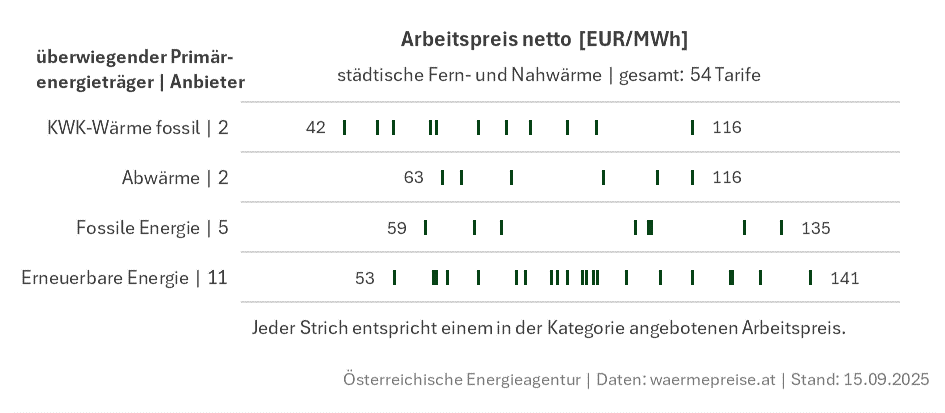

Einfluss der Wärmezusammensetzung auf die Arbeitspreise zeigt erwartbare Trend

Für 60 der 63 analysierten Tarife liegen Angaben zu den eingesetzten Primärenergieträgern vor. In 54 Fällen dominiert ein Energieträger mit mehr als 50 % Anteil. Aus der Auswertung dieser 54 Tarife ergeben sich folgende Schlüsse:

- Der Einsatz von Abwärme sowie Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung wirkt dämpfend auf den Arbeitspreis. Effiziente Nutzung von Energie kann also auch für Endkunden zu niedrigeren Preisen führen.

- Die höchsten Arbeitspreise erneuerbarer und fossiler Tarife liegen auf ähnlichem Niveau. Insgesamt sind die Arbeitspreise erneuerbarer Tarife jedoch meist niedriger als jene von Tarifen mit überwiegend fossilen Energieträgern.

Was diese Analyse zeigt – und was nicht

Die Daten zeigen eine große Spannbreite an Tarifen – sowohl zwischen Städten als auch innerhalb einzelner Städte. Für Endkund:innen macht das den Vergleich schwierig, da Kostenbestandteile oft unterschiedlich zugeordnet werden und verschiedene Fernwärmenetze sehr unterschiedliche Strukturen haben. Auch innerhalb einer Stadt können dadurch deutliche Preisunterschiede entstehen.

„Für mehr Transparenz braucht es zusätzliche Schritte“, sagt Christian Furtwängler, Leiter des Centers Volkswirtschaft, Konsument:innen und Preise der Österreichischen Energieagentur. „Wichtige Punkte sind bessere Informationen über die Verteilung der Kund:innen auf einzelne Tarife und eine klarere Abgrenzung, welche Tarifkomponenten welche Kosten umfassen. Mit der Plattform waermepreise.at ist aber bereits ein Meilenstein gesetzt: Knapp 1.000 Tarife sind heute öffentlich zugänglich – das ist ein wichtiger erster Schritt.“