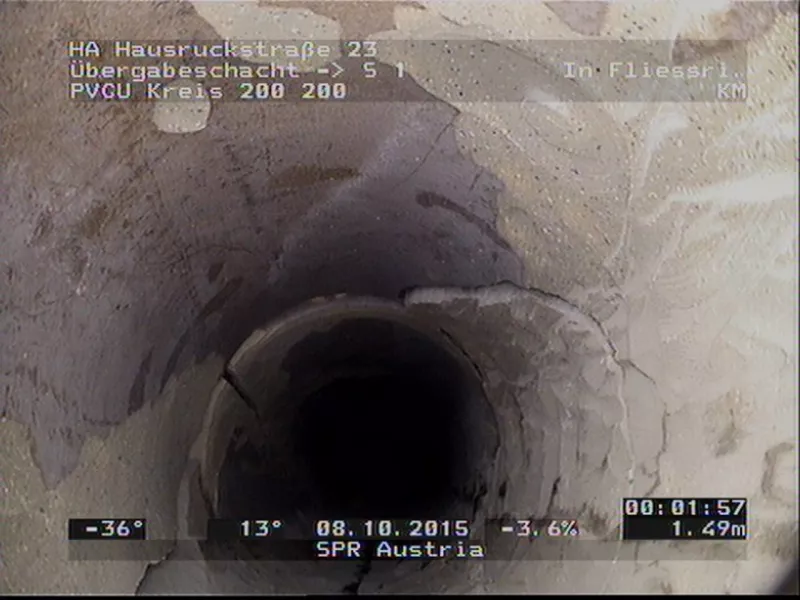

Blick auf den Abschluss eines Inliners. Ausgehärtet ersetzt das ein neues Rohr und spart eine Menge Geld.

Infrastruktur

„Die Kanalsanierung dauerte 15 Jahre“

Der Vöcklabrucker Zivilingenieur Stefan Hitzfelder gibt Auskunft, wie die Erneuerung des Kanalsystems in der Stadt abgelaufen ist, welche Techniken verwendet wurde und was alles getan wurde.

Wurde die neue Kanalisation in Vöcklabruck grabenlos verlegt?

Stefan Hitzfelder: Teilweise. Allerdings war das grabenlose Verfahren um etwa 70 Prozent günstiger. Vor allem im dichtverbauten Gebiet gibt es so viel unterirdische Infrastruktur, dass man bei offener Bauweise fast mit archäologischer Vorsicht graben muss. Das führt natürlich zu einer enormen Kostensteigerung.

Was waren die größten Herausforderungen bei dem Projekt?

Das waren vor allem die ganz alten, uns unbekannten Infrastrukturen. Im Nahbereich des alten Krankenhauses gab es einen etwa 600 Meter langer Abschnitt, bei dem wir einen Baufortschritt von teilweise weniger als einem Meter pro Tag hatten, weil dort so viel unter der Erde lag. Wir sind dort auf Leitungen gestoßen, bei denen unklar war, wem sie gehören und ob sie noch genutzt werden. Dazu kamen Infrastrukturen für Fernwärme, Gas, Wasser, Abwasser oder Strom. Bei Breitband-LWL verstehe ich nicht, warum da oft vier Rohre verschiedener Anbieter nebeneinander liegen.

Auch bei uns bekannten Infrastrukturen gab es teilweise keine genauen Aufzeichnungen.

Das wird wohl in ganz Österreich so sein …

Ja. Es hängt aber sehr davon ab, wie groß eine Gemeinde ist. In kleineren Gemeinden ist meist weniger unterirdische Infrastruktur vorhanden. Und je neuer die Infrastruktur ist, desto mehr Informationen und Dokumentation gibt es darüber.

Es wurde aber nicht die ganze Kanalisation in Vöcklabruck erneuert. Welches Ausmaß hatte die Sanierung?

Die komplette Kanalisation in Vöcklabruck ist rund 80 Kilometer lang. Wir haben zehn bis fünfzehn Kilometer saniert.

Wie lange dauerte die Sanierung? In dieser Zeit gab es ja mehrere Bürgermeister.

Insgesamt etwa 15 Jahre. Zwei Bürgermeister waren in ihrer Amtszeit damit befasst.

Hatten Sie intensiven Kontakt zu den Bürgermeistern oder waren andere Abteilungen damit befasst?

Im Normalfall ist bei solchen Projekten nicht der Bürgermeister unser Ansprechpartner, sondern die Bauabteilung der jeweiligen Gemeinde.

Welche Verfahren wurden in Vöcklabruck eingesetzt?

Alle drei große „Überschriften“, die es bei Sanierungen gibt: Reparatur, Renovierung und Sanierung durch Neubau.

Was ist der Unterschied zwischen Reparatur und Renovierung?

Eine Reparatur ist eine punktuelle Sanierung. Wenn z. B. eine Rohrverbindung undicht ist, muss man sie mittels Manschettentechnik, Kurzlinertechnik oder mit einem Roboter reparieren. Eine Renovierung ist, wenn eine gesamte Haltung – das ist die Verbindungsstrecke eines Kanals zwischen zwei Schächten – saniert wird. Eine Renovierung hat den gleichen Qualitätsanspruch wie ein neu errichteter Kanal. Das heißt, dass die technische Nutzungsdauer wieder bei etwa 60 Jahren liegen soll.

Wie lange eine Reparatur hält, ist abhängig vom Schaden und von der verwendeten Technologie. Es gibt in der Fachliteratur tatsächlich Zeitangaben über die mögliche Nutzungsdauer nach einer Reparatur oder Renovierung. Das ist aber ein rein finanzmathematischer Ansatz, wo es darum geht, in welcher Zeit eine Investition abgeschrieben werden kann. Es geht also nicht um die tatsächliche technische Nutzungsdauer. Diese überschreitet meistens die Abschreibungsdauer.

Ein Kanal kann also auch mehr als 60 Jahre genutzt werden …

Ja, natürlich. Und da ist es egal, ob es sich um einen neu errichteten oder einen sanierten Kanal handelt. Die Haltbarkeit hängt immer von der Qualität der Verlegung bzw. der Sanierung ab. Wenn das passt, kann der Kanal durchaus hundert Jahre genutzt werden.

Es wird aber nur der Hauptkanal saniert, nicht die Zuleitungen zu den einzelnen Häusern …

Ja, leider.

Wenn es zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze zu einem Rohrbruch kommt, ist das – wie ich aus eigener Erfahrung weiß – eine Streitfrage, wer „zuständig“ ist …

Ja, das ist oft so. Es hängt auch davon ab, in welchem Bundesland man ist. Von der Grundstücksgrenze bis zur Einmündung in den Hauptkanal gehört die Leitung ja dem Grundstücksbesitzer, obwohl sie meistens unter öffentlichem Grund, also unter der Straße, liegt.

Das ist nicht in jedem Bundesland gleich geregelt. In Oberösterreich ist beispielsweise der Schnittpunkt von Hauptkanal und Hauskanal die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Grund.

Es ist möglich und wird auch empfohlen, mit der Kanalordnung das Landesgesetz zu „overrulen“. Das heißt, der Netzbetreiber kann festlegen, dass der Privatkanal erst ab der Grundstücksgrenze der Privatperson gehört. Bis dahin ist der Kanal in der Verwaltungshoheit des Netzbetreibers. Das ist sinnvoll, weil man sonst als Hauseigentümer die private Anlage, die unter öffentlichem Grund liegt, sanieren müsste. Sonst müsste man ja bei einem Schaden als Privatperson die Straße oder den Gehsteig aufgraben.

Für den Netzbetreiber bedeutet das aber, dass er für wesentlich mehr Laufmeter zuständig ist …

Ja, aber die Netzbetreiber sind trotzdem froh, dass es diese Möglichkeit gibt.

In Österreich gibt es mindestens doppelt so viele Laufmeter Hauskanalanlagen, wie es öffentliche Kanalisation gibt. Die Hauskanäle werden aber oft nicht so professionell gebaut wie die öffentliche Kanalisation, die regelmäßig inspiziert und gewartet wird. Damit ist auch das Schadenspotenzial bei Hauskanälen wesentlich höher.

Ein Problem ist auch das Fremdwasser. Dieses entsteht unter anderem dadurch, dass Grundstücksbesitzer zum Beispiel Dachrinnen an den Schmutzwasserkanal anschließen. Fremdwasser ist also sauberes Wasser, das Kanalsysteme und Kläranlagen unnötig belastet und dadurch zusätzliche Kosten verursacht. So kann es dazu kommen, dass Kanäle zwar um teures Geld saniert werden, aber die Fremdwasserproblematik in der Kläranlage weiterhin besteht. Das ist natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit schwer zu erklären, warum dann so viel Geld ausgegeben wurde.

Dieses Problem kann eine Gemeinde aber durch eine Kanalsanierung nicht in den Griff bekommen?

Das ist ein juristisches Thema. Wenn der Netzbetreiber bei einem Schadensfall den Hauskanal mit einer Kamera untersucht, kann eine Besitzstörungsklage drohen. Die Betreiber in den großen Städten machen das aber trotzdem, um herauszufinden, ob jemand zum Beispiel die Dachrinne an den Schmutzwasserkanal angeschlossen hat.

Die großen Netzbetreiber haben das in Gesellschaften öffentlichen Rechts ausgelagert. Diese müssen sich keiner Wahl stellen und damit ist das ein rechtliches Problem, aber kein politisches. Letztlich sollte die Wasserversorgung und -entsorgung ja kein politischer Spielball sein, sondern ein Thema der Daseinsvorsorge.

Gerade die grabenlose Kanalsanierung ist leider politisch schwer zu „verkaufen“, weil man da eben nicht sieht, dass etwas gemacht wurde.

Wenn jemand ein altes Haus kauft und saniert, dann lässt er meistens die Kanalinfrastruktur unangetastet.

Meistens wird nicht einmal kontrolliert, ob der Hauskanal richtig angeschlossen ist oder wie der Zustand ist.

Glücklicherweise ist es ja in Österreich so, dass man immer sauberes Wasser zur Verfügung hat und dass Schmutzwasser entsorgt wird. Dass im Hintergrund extrem viel passieren muss, damit das so ist, ist vielen Menschen nicht bewusst. Daher ist es mir auch ein Anliegen, in Schulen zu gehen und Kinder im Sachunterricht über die Wasserversorgung und -entsorgung zu informieren. Am Ende der Stunde verstehen die Kinder, warum man mit Wasser sparsam umgehen soll und warum man bestimmte Dinge nicht in die Toilette leeren soll.

Ich werde aber auch von Bürgermeistern kontaktiert, die mich ersuchen, an Sitzungen des Bauausschusses teilzunehmen, um die Mitglieder zu informieren. Denn wenn man sich in der Materie nicht auskennt, dann hat man oft nur einen Kostenvoranschlag, den man aber nicht beurteilen kann. Ich bemühe mich dann, Entscheidungsgrundlagen zu liefern.

Das Land Oberösterreich bietet den Gemeinden an, eine Info-Veranstaltung zu machen, bei der Mitarbeiter einer darauf spezialisierten Agentur die Bürgerinnen und Bürger über Sanierungsmaßnahmen informieren. Das kostet im Vorhinein zwar etwas, wird aber zu jeweils fünfzig Prozent von Bund und Land gefördert, sodass es letztlich gratis ist. Und trotzdem wird das kaum in Anspruch genommen.

Was ist eigentlich der Vorteil einer grabenloser Bauweise?

Die grabenlose Ausführung kostet nicht nur deswegen weniger, weil man nicht graben muss, sondern weil man keine „Nebenschauplätze“ hat. Alleine, wenn man mit Öffi-Anbietern planen muss, wo der Verkehr umgeleitet wird und wo man provisorische Haltestellen macht, ist das sehr aufwendig. Das regt auch die Bevölkerung auf, wenn sich der Verkehr verlangsamt. Grabenloses Bauen staubt auch nicht und macht kaum Lärm.