Bei Kommunalwahlen wird oft anders abgestimmt als aus Landes- oder Bundesebene.

© Sangiao_Photography - stock.adobe.com

Die Gemeinden haben gewählt

Im (Spät-)Winter 2025 fanden in Österreich in drei Bundesländern Gemeindewahlen statt. Ende Jänner in 568 von 573 politisch selbständigen Orten des bevölkerungsreichsten Land Niederösterreich, im März überall in den 96 Ortschaften Vorarlbergs und in 284 von 285 Gemeinden der Steiermark.

Obwohl in Sankt Pölten sowie in Graz nicht gewählt wurde, gab es da auf kommunaler Ebene mehr als ein Drittel - rund 37 Prozent - so viele Wahlberechtigte wie bei Nationalratswahlen. Wobei die Vergleichsrechnung nicht ganz stimmt, weil ja auf Gemeindeebene mit Ausnahme Wiens auch vor Ort lebende EU-Staatsbürger zu den Wahlurnen schreiten oder ihre Briefwahlstimme abgeben dürfen.

Fast 1.000 Einzelwahlen oder gemeindeübergreifende Themen?

Sind das nun in Summe 948 getrennt voneinander zu sehende Wahlen, oder ist es zulässig nach generellen Trends zu forschen und verallgemeinernde Schlussfolgerungen zu ziehen? Dieser Frage versucht sich die ORF-Wahlforschung anzunähern, für welche jeweils über 800 wahlberechtigte Einwohner des Bundeslandes zu ihren Meinungen über die Gemeindepolitik sowie den Wahlmotiven befragt wurden.

Klarerweise lassen sich daraus keine Aussagen über Einzelgemeinden ableiten, doch wird die grundsätzliche Stimmungslage erfasst und es sind übergreifende Themenschwerpunkte sowie die Zufriedenheit mit der Politik in diesen Bereichen erkennbar. Letztlich gibt es zwei Kategorien von Themen:

- Es gibt Querschnittmaterien, die in mehr oder weniger allen gemeinden ein Thema sind, obwohl nicht immer seitens der Gemeindepolitik beeinflussbar. Dazu zählt zum Beispiel das Thema Teuerung und Preise als Frage der Leistbarkeit des Alltagslebens. Was kostet was?

- Hinzu kommen Themenausprägungen, die für jede Gemeinde gesondert untersucht werden müssten. Was haben die Wohnungspreise im nördlichen Waldviertel mit dem morgendlichen Pendlerstau in Langenzersdorf zu tun? Wenig bis nichts. Wo ist der Zusammenhang der Integration von ausländischen Kindern in einem Dornbirner Kindergarten mit der Tourismusplanung in Lech? Es gibt keinen. Wenn das Spital Bad Aussee zugesperrt werden soll, erschüttert das die Bevölkerung an der südsteirischen Weinstraße? Kaum. So gesehen gibt es in jeder Gemeinde andere Topthemen.

In wirtschaftlich schlechten Zeiten ist das die entscheidende Frage und als politikwissenschaftlichen Begriff nennt man das „Brot und Butter“-Themen. Das ist nicht wörtlich gemeint, aber sinngemäß. So zählen dazu etwa auch die Wohn- und Energiepreise in meiner Gemeinde. Doch Kindergärten oder Gesundheit mit dem Stichwort nächstgelegene Krankenhäuser und Pflege sind ein Thema, das sich nicht auf einzelne Orte beschränkt.

Vergleichsweise hohe Zufriedenheit mit der Gemeindepolitik

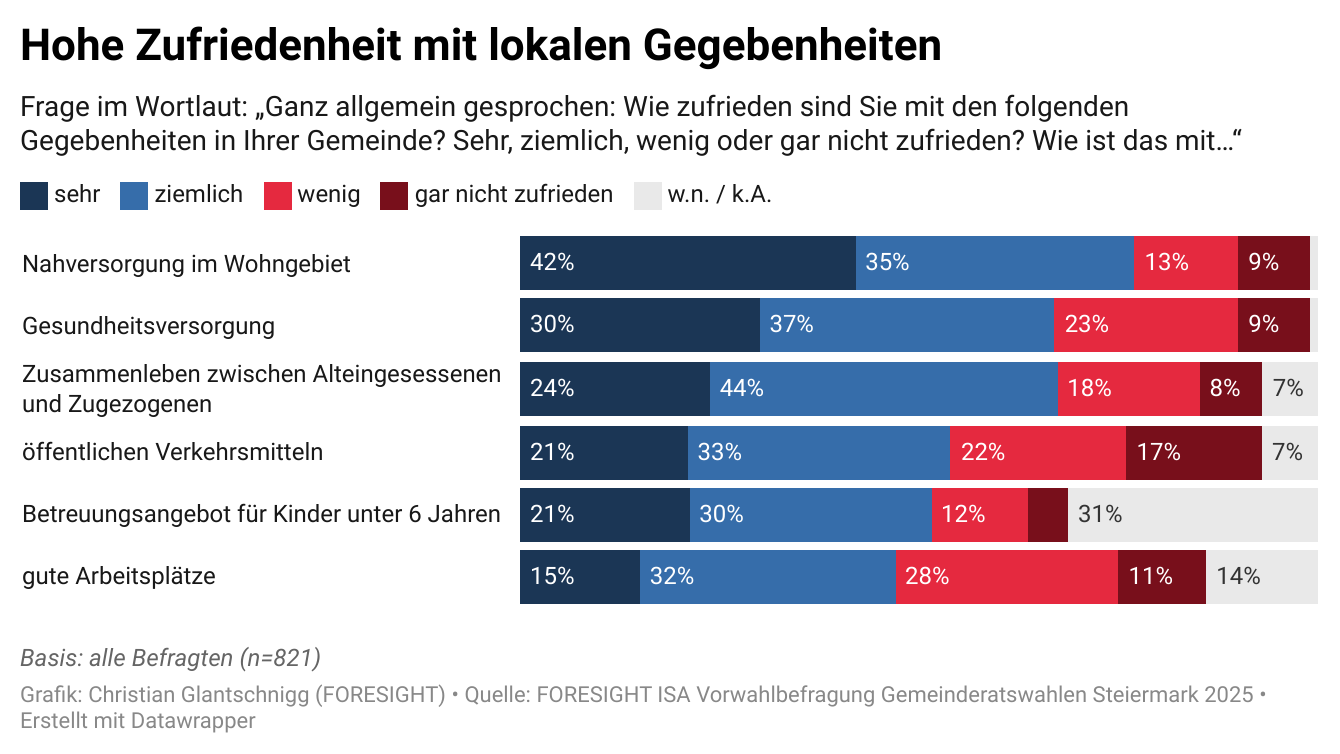

Es gibt eine gute Nachricht für Österreichs Gemeinden, oder mindestens für jene in den drei wählenden Bundesländern. Die Zufriedenheit mit der Gemeindepolitik in einzelnen Themenbereichen ist mehrheitlich hoch. Fasst man die Kategorien sehr zufrieden und ziemlich zufrieden anhand der jüngsten Wahlen in der Steiermark zusammen, so sind mehr als drei Viertel – 77 Prozent – mit der Nahversorgung zufrieden. Ungeachtet des Streitthemas Krankenhäuser im steirischen Landtagswahlkampf 2024 sind das auch mehr als zwei Drittel mit der Gesundheitsversorgung.

Etwas überraschend ist der ähnliche hohe Zufriedenheitswert mit dem Zusammenleben von Alteingesessenen und Zugezogenen. Mehrheitlich zufrieden ist man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – und letztlich gibt es auch bei der Kinderbetreuung nur wenige Unzufriedene, da zu diesem Thema naturgemäß viele Befragte ohne eigene (Enkel-)Kinder keine Meinung haben. Einziger Mangel ist das Fehlen guter Arbeitsplätze vor Ort, was in einem Pendlerland zu erwarten war.

Natürlich ist jedoch keineswegs alles Gold, was glänzt. Ausreißer nach unten ist in Vorarlberg das Thema leistbares Wohnen, da war weniger ein als ein Drittel mit der Situation in den Gemeinden zufrieden.

Die Zufriedenheit mit den lokalen Gegebenheiten ist selbstverständlich nicht bei allen Steirern gleich und variiert zum Teil nach dem Alter und dem Geschlecht der Wähler oder der Ländlichkeit des Wohnorts.

So zeigen sich etwa ältere Steirer ab 60 Jahren (74 Prozent) oder jene, die nach Definition der Statistik Austria in ländlichen Gemeinden leben (68 Prozent) im Durchschnitt zufriedener mit der Gesundheitsversorgung als Jüngere (65 Prozent bei den unter 35-Jährigen, 65 Prozent zwischen 35 und 59 Jahre) oder jene in städtischen Gemeinden (60 Prozent, allerdings ohne die Landeshauptstadt Graz).

Die Generation bis 34 Jahre ist hingegen zufriedener mit guten Arbeitsplätzen (56 Prozent) als jene zwischen 35 und 59 Jahren (46 Prozent) oder ab 60 Jahren (45 Jahre). Die Ländlichkeit der Wohngemeinde macht bei der Zufriedenheit mit Arbeitsplätzen kaum einen Unterschied.

Größere Zufriedenheit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es erwartungsgemäß in den städtischen Gemeinden der Steiermark (65 Prozent), in den ländlichen Gemeinden ist hingegen weniger als die Hälfte sehr oder ziemlich zufrieden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (47 Prozent). Einen besonders kritischen Blick auf die öffentlichen Verkehrsmittel hat auch die Altersgruppe der 35 bis 59-Jährigen, unter denen weniger als die Hälfte zufrieden mit dem Angebot ist (48 Prozent).

Das Zusammenleben in der Gemeinde wird weiters von Männern (71 Prozent) etwas besser beurteilt als von Frauen (64 Prozent). Das trifft auch auf die Kinderbetreuung in der Gemeinde zu; hier sind die Männer mit 54 Prozent etwas zufriedener als Frauen (49 Prozent). Stichwort Kinderbetreuung: Die Generation bis 35 Jahre, und damit jene die diese Angebote am häufigsten in Anspruch nehmen, ist hier mit 46 Prozent am unzufriedensten.

Die Altersgruppen der 35 bis 59-Jährigen (55 Prozent) sowie Steirer ab 60 Jahren (51 Prozent) zeigen sich hier zum Teil deutlich zufriedener, wobei insbesondere bei den über 60-Jährigen viele keine Antwort geben konnten oder wollten (42 Prozent „weiß nicht“-Antworten).

Positiventwicklung

Eine sehr banale und zugleich unglaublich wichtige Fragestellung in der Politik- und Wahlforschung ist, wie sich aus Sicht der (Wahl-)Bevölkerung die eigene Gemeinde entwickelt hat. Warum das so wichtig ist? Sehen mehr Leute eine Positiventwicklung, so werden Amtsinhaberparteien in der Regel (oder zumindest nach der Theorie) bestätigt. Wird hingegen zu einem großen Teil eine Negativentwicklung empfunden, werden diese häufiger abgewählt.

Nun haben die Gemeinderatswahlen 2025 Ergebnisse gebracht, in denen Bürgermeister – Frauen im Amt gibt es sehr wenige – und Amtsinhaberparteien zwar Stimmenprozente verloren haben, jedoch in sehr vielen Fällen bestätigt wurden. Einen wirklichen Umbruch gab es nur in vergleichsweise wenigen Gemeinden.

Die Erklärung dafür lässt sich anhand der Wahlforschungsdaten aus der Steiermark zeigen. 40 Prozent sahen eine Positiventwicklung ihrer Gemeinde, nur rund halb so viele (21 Prozent) eine solche des Landes. Auf Bundesebene waren es bei der Nationalratswahl 2024 gar nur 13 Prozent gewesen. Wird mitberücksichtigt, dass ein Drittel eine gleichbleibende Situation in ihrer Gemeinde empfindet, so erklärt das den entgegen mancher Erwartungen nicht stattgefundenen Umbruch.

Auch die Entwicklung der Gemeinde oder der Steiermark werden natürlich individuell unterschiedlich wahrgenommen, was sich zum Teil auch in entsprechenden Gruppenunterschieden zeigt. So sieht vor allem die Generation ab 60 Jahren eine positive Entwicklung der eigenen Gemeinde (48 Prozent) oder der Steiermark (28 Prozent). In der Altersgruppe bis 34 Jahre (36 Prozent positive Entwicklung der Gemeinde, 15 Prozent positive Entwicklung des Landes) und unter den 35 bis 59-Jährigen (33 Prozent bzw. 16 Prozent) sind beide Anteile deutlich niedriger und die Entwicklung wird häufiger als negativ eingestuft.

Die Ländlichkeit einer Gemeinde hat hingegen weniger Einfluss auf die Beurteilung der Gemeindeentwicklung; die Anteile der positiven Entwicklung sind für städtische Gemeinden (43 Prozent) und ländliche Gemeinden (39 Prozent) annähernd gleich. Entscheidender dürfte hier die Lage der Gemeinde sein: So ist der Anteil für eine positive Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren im politischen Bezirk Graz Umgebung (45 Prozent) und in der Weststeiermark (42 Prozent) höher als in der Obersteiermark (37 Prozent) oder der Oststeiermark (36 Prozent).

Das Geschlecht spielt bei der Frage nach der positiven Entwicklung der eigenen Gemeinde keine Rolle, Männer (39 Prozent) und Frauen (40 Prozent) beurteilen diese mehr oder weniger gleich. Hier liegt der Unterschied aber im Detail, denn Männer sehen häufiger als Frauen eine negative Entwicklung der Gemeinde (29 Prozent zu 21 Prozent). Die Unterschiede bei „weiß nicht“ und „keine Veränderung“ fallen hier wieder nur gering aus.

Eine Frage des Vertrauens

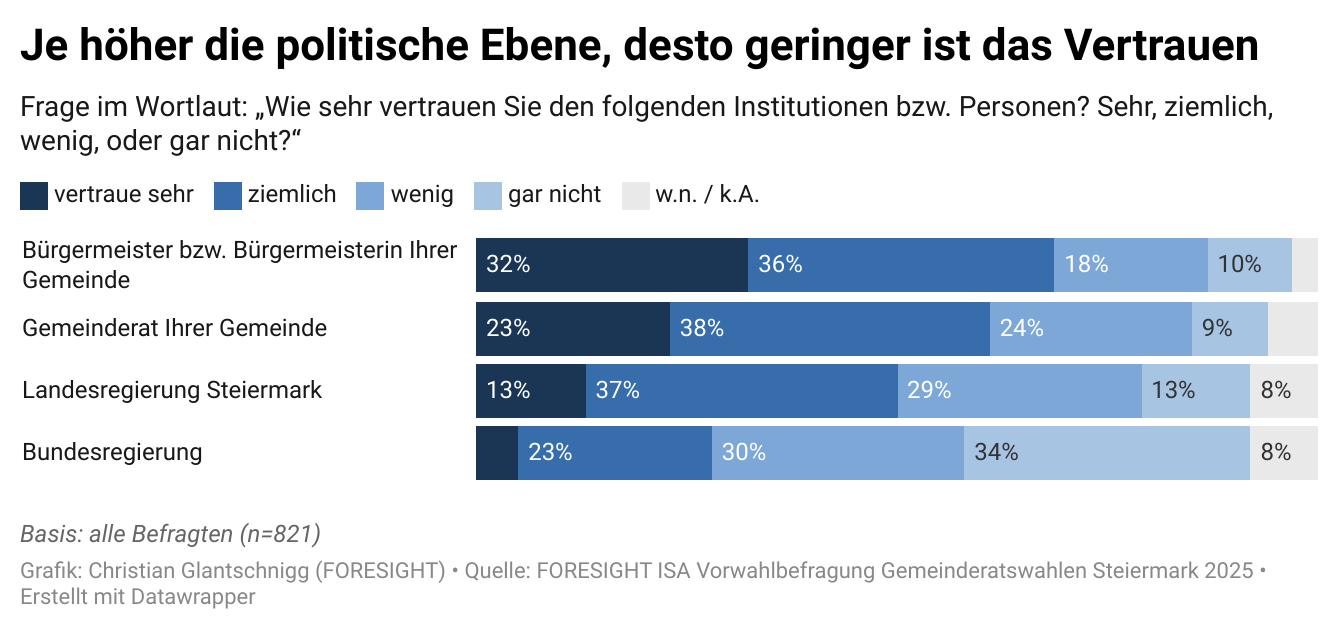

Das Image der Politik ist ja nicht immer besonders gut. Es heißt immer, in den Gemeinden ist die politische Welt noch in Ordnung, da kennt man sich und vertraut sich, stimmt das? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt es wie häufig im Leben und in der Politik auf die Vergleichsgröße an. Mehr als zwei Drittel der steirischen Wahlbevölkerung vertrauen der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister ihrer Gemeinde sehr oder ziemlich, knapp zwei Drittel tun das ihrem Gemeinderat.

Das sind keine Vertrauenswerte, die Gemeinden zu Inseln der Seligen machen. Doch sie sind viel besser als das der Landesregierung entgegen gebrachte Vertrauen, nämlich 40 Prozent. Meilenweit zurückliegend beim Vertrauen ist die Bundesregierung mit weniger als einem Drittel (29 Prozent) vertrauenden Personen und gar nur fünf Prozent sehr Vertrauenden. Aufgrund des steirischen Wahltermins am 23. März beziehen sich diese Zahlen auch bereits auf die seit Anfang März neue Regierung.

Dabei ist es wieder die Generation ab 60 Jahren, die eine besonders positive Einstellung –hier hohes Vertrauen in die Politik – zeigt: Sie vertraut dem Bürgermeister bzw. der Bürgermeisterin der eigenen Gemeinde (79 Prozent) und auch dem Gemeinderat (72 Prozent) deutlich häufiger als die jungen Steirer bis 34 Jahre (62 Prozent bzw. 51 Prozent) oder die mittlere Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahre (62 Prozent bzw. 57 Prozent). Das Geschlecht macht in dieser Frage erneut keinen Unterschied; Männer und Frauen vertrauen der Lokalpolitik mehr oder weniger gleichermaßen.

Einen Unterschied gibt es hingegen bei der Ländlichkeit der eigenen Gemeinde insofern, dass in ländlichen Gemeinden höheres Vertrauen in die Gemeindepolitik besteht. So sind es am Land 70 Prozent, die dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin vertrauen, in Bezug auf den Gemeinderat liegt der Anteil bei 62 Prozent.

In den städtischen Gemeinden der Steiermark liegen die Anteile der Vertrauenden bei 64 Prozent für den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und 58 Prozent für den Gemeinderat. Das Gesamtbild zeigt somit, dass mit steigender Nähe zwischen politischer Ebene und Bürgern auch das Vertrauen in die Politik steigt. Und dort, wo das Verhältnis besonders nahe ist, wie eben in den ländlichen Gemeinden, ist das Vertrauen auch nochmal eine Spur größer als in städtischen Gemeinden.

Direktwahl der Bürgermeister, ja oder nein?

Ein gewichtiger Unterschied der Wahlländer Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg ist ja, dass nur im Ländle Bürgermeister direkt gewählt wurden, und nicht etwa erst später in der Gemeindevertretung. Warum ist das so und welche Auswirkungen hat das? Bedeutet das, dass Personen da mehr im Mittelpunkt stehen als in anderen Wahlen?

Das Argument für die Direktwahl lautet, dass die Verbindung zwischen Wählenden und Gewählten höher ist, wenn ich eine Person wähle und nicht eine Partei- oder Bürgerliste ankreuze. Umgekehrt kann dadurch der Nachteil entstehen, dass direkt gewählte Bürgermeister keine Gemeinderatsmehrheit in der Volksvertretung hinter sich haben müssen. Das kann die Zusammenarbeit schwierig machen.

Regierung und Opposition

Gemeindewahlkämpfe sind auch spannend, weil die Rollen von Regierungsparteien und Opposition nicht immer schlüssig und in sich logisch sind. Natürlich muss die ÖVP als sich selbst so bezeichnende „Bürgermeisterpartei“ überall Amtsinhaberwahlkämpfe führen, auch wenn man in der Steiermark nicht mehr den Landeshauptmann stellt.

Das tut die FPÖ, welche zudem in Niederösterreich und Vorarlberg in einer Koalitionsregierung der Juniorpartner ist. Trotzdem tritt sie auf Gemeindeebene sehr oppositionell auf. Die SPÖ wiederum ist sowieso in einer Zwitterrolle. Sie hat es doch noch in die Bundesregierung geschafft, ist in den wählenden Bundesländern aber in Opposition und stellt zugleich relativ viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Fazit

Wählen die Leute eigentlich bei einer Landtagswahl und Nationalratswahl gleich bzw. ähnlich wie in den Gemeinden oder ganz anders? Gemeindewahlen sind anders. Der politikwissenschaftliche Begriff dafür wurde aus den USA übernommen und lautet „split ticket voting“.

Das beste Beispiel dafür sind die Ergebnisse der ÖVP in der Steiermark. Deren Listen erhielten bei den Gemeinderatswahlen 44 Prozent der Stimmen. Auf Landes- und Bundesebene waren es unter 30 Prozent. Da lag die FPÖ deutlich über der 30er-Marke, im Kommunalbereich schaffte sie hingegen nur 17 Prozent.

Und in Rottenmann waren es bei der Landtagswahl im Herbst 2024 63 Prozent für die Freiheitlichen, in der Gemeinderatswahl nur ein paar Monate später hingegen acht Prozent. Das beantwortet die eingangs gestellte Fazitfrage sehr klar. Ansonsten spiegelt das Zusammenrechnen der Ergebnisse einen Trend – Verluste der ÖVP und SPÖ sowie relative Gewinne der FPÖ –, ist aber aus politikwissenschaftlicher Sicht nicht ganz korrekt.

Weil es – in Vorarlberg besonders stark ausgeprägt, doch auch beispielsweise in Schladming als Mehrheitsliste – kandidierende Bürgerlisten gibt, die keiner traditionellen Partei zuordenbar sind. Für Parteipolitiker in Land und Bund sind Gemeinderatswahlen in ihrer Interpretation wiederum dankbar. Bei so vielen Parallelwahlen sucht sich einfach jeder seine Vorzeigegemeinden aus und feiert deren Ergebnisse. Was natürlich keine seriöse Interpretation der Resultate ist.

Ein Hoffnungsschimmer zu guter Letzt

Einerseits ist bei den Wahlen auf Gemeindeebene 2025 die Wahlbeteiligung tendenziell gestiegen. Das freilich von teils historischen Tiefständen als Ausgangsniveau und zudem auch geringer als bei Landtags- und Nationalratswahlen. Andererseits gelten die Zeiten als politisch schwierig, da ist es erfreulich, dass die Gemeinden eine positive Botschaft der Wahltage mitnehmen können.

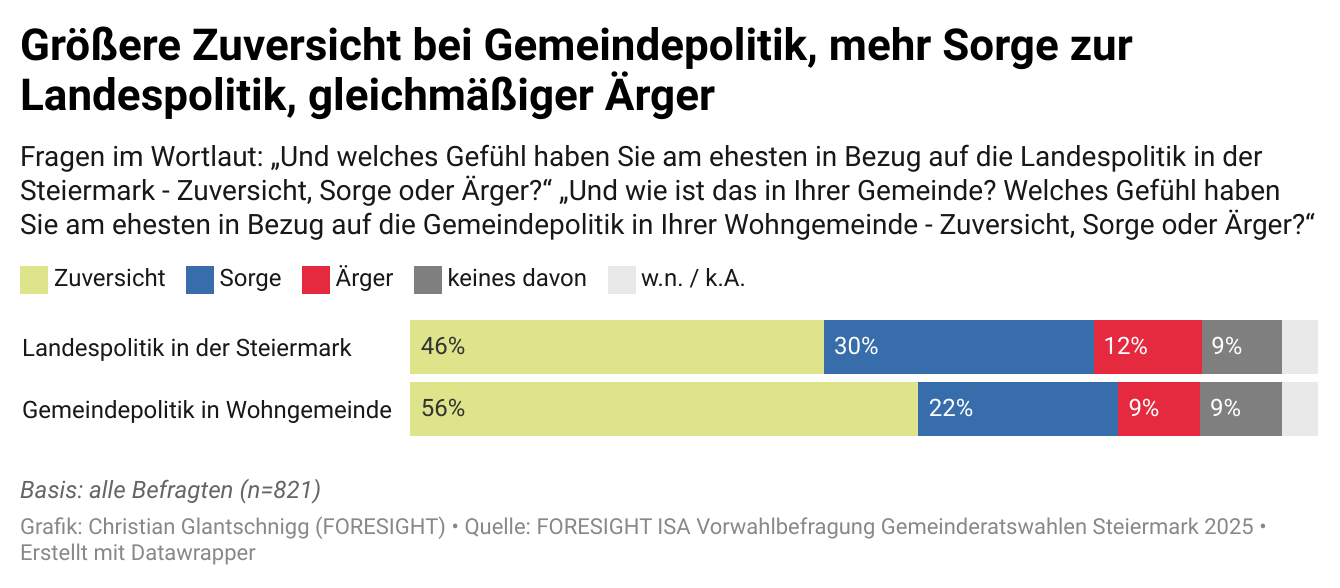

Als Gefühl dominiert in Bezug auf die Gemeindepolitik in der jeweiligen Wohngemeinde mehrheitlich – in der Steiermark bei 56 Prozent – Zuversicht, die Zahl der Besorgten ist (mit 22 Prozent in der Steiermark) deutlich geringer. Ärger empfindende Wutbürgerinnen und Wutbürger stellen mit weniger als zehn Prozent eine vergleichsweise kleine Minderheit dar.

Alle Befragungsdaten sind den Studien der Wahlforschung des ORF entnommen, siehe Wahlanalysen - FORESIGHT Research • Forecasts | Research | Insights .