Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Gemeinden eine zentrale Rolle bei der Klimaanpassung spielen, es aber Einzelpersonen braucht, um den Wandel anzustoßen.

© Parradee - stock.adobe.com

Wie sich Gemeinden an den Klimawandel anpassen können

Gemeinden sind das Rückgrat der praktischen Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien, weil sie unmittelbar von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und über spezifisches Wissen sowie Handlungsmöglichkeiten verfügen. Dennoch variiert das Engagement österreichischer Gemeinden in der Klimawandelanpassung stark. Was sind die Gründe für dieses Ungleichgewicht und welche Ansatzpunkte bieten sich?

Österreichische Gemeinden sind sehr unterschiedlich aktiv in der Klimawandelanpassung. Ursachen für geringe Aktivität sind oft fehlende personelle und finanzielle Ressourcen, Ungewissheit über Klimawandelszenarien und mangelndes politisches Engagement. Am Klimabündnis Österreich sowie an den Klima- und Energiemodellregionen (KEM) beteiligen sich bislang circa 50 Prozent aller Gemeinden, 30 Prozent sind Teil von Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!), während das e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden von 13 Prozent der österreichischen Gemeinden genutzt wird (Stand 01/2023, eigene Erhebungen).

Das Projekt ACCORD (Aligning risks and coping appraisals to kick off local climate action) untersucht die Gründe für unterschiedliche Klimaaktivitäten in Gemeinden und inwiefern ein gemeinsames Verständnis von Risiken und Bewältigungspotenzialen die lokale Klimaanpassung fördern kann.

Bislang wurde die Klimawandelanpassung in kleinen und mittelgroßen Gemeinden kaum wissenschaftlich untersucht. Deswegen begleitet ACCORD sechs Gemeinden in den Regionen Marchfeld und Römerland Carnuntum, die vor Herausforderungen wie zunehmenden Hitzetagen, Trockenperioden und Hochwasserereignissen stehen.

Das Projekt kombiniert Ansätze der Klima-Governance-Forschung und der Schutzmotivationstheorie. Die Governance-Perspektive beleuchtet, wie zwischen verschiedenen politischen Ebenen und Akteur:innen effektive Klimaanpassungsstrategien entwickelt werden können. Die Schutzmotivationstheorie erklärt, dass Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden, wenn Bedrohungen als ernsthaft und Bewältigungsoptionen als effektiv wahrgenommen werden. Dieses Konzept wird auf Gemeindeebene angewendet, um zu untersuchen, wie ein gemeinsames Verständnis von Bedrohungen und Bewältigungsstrategien die lokalen Anpassungskapazitäten stärken kann.

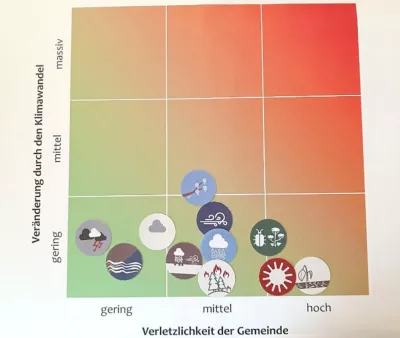

In den untersuchten Gemeinden wurde gemeinsam mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) ein Vorsorge-Check für Naturgefahren durchgeführt, um aktuelle Risiken und Schutzmaßnahmen zu evaluieren. Außerdem wurden Gemeinderatsprotokolle und Lokalzeitungen analysiert sowie lokale Entscheidungsträger, Umweltschutzgruppen und Bürgerinnen und Bürger befragt.

Die untersuchten Gemeinden sind unterschiedlich weit in ihren Klimaaktivitäten fortgeschritten. Vorreitergemeinden haben ein stärkeres Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ergreifen aktiv Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen.

Diese Gemeinden zeichnen sich durch ein starkes soziales Netzwerk und ein klimaaktives Selbstverständnis aus, was die Umsetzung von Maßnahmen erleichtert.

Weniger klimaaktive Gemeinden hingegen erleben ebenso Hitze und Trockenheit, schätzen die Folgen vor Ort jedoch als geringer ein. In diesen Gemeinden herrscht ein widersprüchliches Bild über die Notwendigkeit und Effektivität von Maßnahmen zur Klimaanpassung und es fehlt oft an sozialem Zusammenhalt und handlungsstarken Koalitionen von engagierten Personen. Wo also können Gemeinden, die klimaaktiv werden möchten, ansetzen?

Bürgerinnen und Bürger als Pioniere und Kümmerer

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Gemeinden eine zentrale Rolle bei der Klimaanpassung spielen, es aber Einzelpersonen braucht, um den Wandel anzustoßen. Diese Frauen oder Männer leisten entscheidende Pionier- und Überzeugungsarbeit. Sie können im Gemeindeamt sitzen oder aus der Bevölkerung kommen.

In vielen Gemeinden sind es Bürgermeister:innen, Amtsleiter:innen oder engagierte Umwelt-Gemeinderät:innen, die erste Schritte eigeninitiativ setzen. Sie treiben den Beitritt zu Programmen wie KLAR!, KEM, e5 oder anderen Initiativen wie „Natur im Garten“ voran, knüpfen erste Kontakte zu Personen außerhalb der Gemeinde und suchen sich Verbündete im Ort. Solche Einzelakteur:innen sind oft der Funke, der das Feuer des aktiven Klimahandelns entfacht.

Auch Privatpersonen können Vorreiter sein. Sie gründen beispielsweise einen Verein mit dem Ziel, den lokalen Umwelt- oder Klimaschutz zu fördern. Diese Initiativen können sich auf spezifische Maßnahmen konzentrieren, wie die Pflanzung von Bäumen oder die Gestaltung und Betreuung eines bestimmten Platzes oder Gebiets in der Gemeinde.

Solche Pionier:innen können auch durch eigene Projekte, etwa das erste Gründach in der Gemeinde, Vorbilder sein, andere inspirieren und Vorurteile abbauen. Unternehmer:innen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch Bio-Landwirt:innen, die sich intensiv mit Saatgut, Bodennutzung und Klimaanpassung beschäftigen, oder Geschäftsmodelle mit nachhaltiger Direktvermarktung können starke Akzente im lokalen Klimaschutz setzen.

Nachdem die Pionier:innen die ersten Schritte eingeleitet haben, ist kontinuierliches Engagement erforderlich. Hier kommen die Kümmerer ins Spiel. Sie halten das Thema präsent, pflegen Kontakte, organisieren Veranstaltungen und fördern die Beteiligung der Bevölkerung.

Die Aufgaben der Kümmerer können auf mehrere Schultern verteilt werden, um die Belastung für Einzelpersonen zu reduzieren und gleichzeitig breit gefächerte Personalressourcen und Kompetenzen aufzubauen. Kümmerer treiben die schrittweise Erweiterung der „Governance Capacities“ voran – den Aufbau von Organisationen, die Erweiterung von Netzwerken und die Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen. Durch ihre Arbeit wird aus dem anfänglichen Impuls der Pionier:innen ein kontinuierlicher Prozess des gemeinsamen Lernens und Handelns.

Gemeinsame Werte und Visionen

Klimaaktive Gemeinden haben eine starke gemeinsame Wertebasis, soziales Kapital durch Zusammenhalt und Gemeindeleben sowie kollektive Wirksamkeitsüberzeugungen, dass sie gemeinsam aktiv und erfolgreich sein können. Wenn alle an einem Strang ziehen, entsteht Vertrauen und Zuversicht, dass weiteres aktives Handeln gelingen kann. Gemeinsame Visionen und Ziele werden dann besser verfolgt und umgesetzt.

Ökologische Werte sind in klimaaktiven Gemeinden stark in der Bevölkerung verankert. Parallele Problemfelder wie Baulandwidmungen in Grünland, Flächenversiegelung, Leerstände und Individualverkehr sind in allen Gemeinden präsent. Kombinatorische Lösungen wie ein Radweg mit Grünstreifen und Ruheplätzen können die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen und die lokalen „Governance Capacities“ steigern.

Ängste und Bedenken gegenüber Veränderungen, wie die Sorge vor Schädlingsbefall bei Komposthaufen oder Fassadenbegrünung, können durch Aufklärung und Beteiligung überwunden werden. Vorreiter:innen, die bereits Maßnahmen umgesetzt haben, dienen als positive Beispiele im Ort. Sind Nachbargemeinden bereits aktiver in ihrem Klimahandeln, lohnt auch ein Blick und Erfahrungsaustausch über Gemeindegrenzen hinweg. Projekte und Aktionen, die langfristig angelegt sind, stärken das Vertrauen und die Bereitschaft zur Mitwirkung.

Funktionierende lokale Strukturen

Für kleinere Gemeinden ist entscheidend, lokale Strukturen aufrechtzuerhalten. Nahversorger, Verkehrsinfrastruktur für Rad und Öffis, ein aktives Vereinsleben und parteiübergreifende Zusammenarbeit sind zentrale Elemente einer gesunden Sozialstruktur.

Fehlen diese Rahmenbedingungen, treten Klimathemen oft in den Hintergrund und Pionier:innen und Kümmerer finden keinen Resonanzraum für ihre Ideen. Synergien zu nutzen ist entscheidend.

Bei Infrastrukturprojekten sollte stets auch an Klimaschutz und Klimawandelanpassung gedacht werden. Ganzheitliche Lösungen erfordern mehr Kooperation, bieten dafür aber Mehrwert. Multifunktionale Lösungen, die Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden einbeziehen, sind dabei besonders effektiv. Vorreitergemeinden pflegen ihre Kooperationen, stehen in kontinuierlichem Austausch, schauen sich Best Practices anderer Gemeinden an und adaptieren vielversprechende Ansätze für ihre eigenen Bedürfnisse.

Fazit

Der Weg zur Klimawandelanpassung beginnt in den Gemeinden. Es braucht engagierte Einzelpersonen, die den ersten Schritt machen, und eine starke Gemeinschaft, die diese Bemühungen unterstützt und weiterführt. Durch gemeinsame Werte, funktionierende soziale Strukturen und Kooperationen können Gemeinden ihre „Governance Capacities“ stärken und effektiv auf den Klimawandel reagieren. Da Gemeinden bei Klimaaktivitäten auf sehr unterschiedlichen Stufen stehen, sollte jeder einzelne Schritt auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ressourcen abgestimmt werden, um eine breite Beteiligung und Akzeptanz in der Gemeindepolitik und der Bevölkerung zu erreichen.

Das Projekt ACCORD (Aligning risks and coping appraisals to kick off local climate action)

Methodisch folgt ACCORD einem vergleichenden Fallstudienansatz: Zwei ähnliche Regionen wurden ausgewählt (Marchfeld und Römerland Carnuntum, Niederösterreich), die (i) repräsentativ sind für Agrar- und Industrieregionen im östlichen Teil Österreichs und (ii) durch kleine bis mittelgroße Gemeinden gekennzeichnet sind, was für Österreich im Allgemeinen repräsentativ ist.