Durch das Pfand werden große Mengen an Wertstoffen direkt über den Handel zurückgeführt.

© ZIHE - stock.adobe.com

Deutschland

Erfahrungen mit dem Einwegpfand

Die Einführung eines Einwegpfandsystems für Plastikflaschen und Getränkedosen in Deutschland hat sich als effektive Maßnahme zur Reduzierung von Umweltverschmutzung und zur Förderung des Recyclings erwiesen. Wir haben uns angesehen, wie deutsche Kommunen davon profitieren.

Seit 2003 sind dünnwandige PET-Flaschen sowie Aluminiumdosen pfandpflichtig, seit 2005 beträgt das Pfand pro Verpackung einheitlich 0,25 Euro. Die Erfolge dieses Systems sind messbar: Im Jahr 2021 lag die Rückgabequote von Einwegpfandgut bei über 98 Prozent.

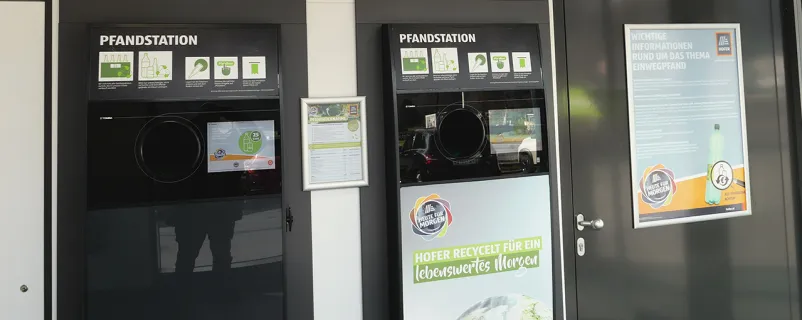

Das deutsche Rücknahmesystem wird zentral von der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) koordiniert. Der Einzelhandel ist verpflichtet, bepfandete Verpackungen zurückzunehmen, wobei kleine Verkaufsstellen mit einer Fläche unter 200 Quadratmetern nur solche Verpackungen annehmen müssen, die sie auch selbst im Sortiment führen.

Die DPG finanziert sich über Teilnahmeentgelte der beteiligten Unternehmen. Das System hat sich nicht nur als wirksam in der Abfallvermeidung erwiesen, sondern auch breite Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden.

Das Einwegpfand und seine Auswirkungen auf Gemeinden

Die Einführung des Pfandsystems hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen. Eine der sichtbarsten Veränderungen war die deutliche Reduktion der Vermüllung im öffentlichen Raum. Städte und Gemeinden berichten, dass sich das Straßenbild verbessert hat und weniger Plastikflaschen oder Dosen in Grünanlagen, auf Gehwegen oder in Flüssen entsorgt werden. Dies führte zu einer spürbaren Entlastung der kommunalen Reinigungsdienste, die weniger Ressourcen für die Müllbeseitigung aufwenden müssen.

Ein weiterer Effekt zeigte sich bei den bestehenden kommunalen Sammelsystemen. Durch das Pfand werden große Mengen an Wertstoffen direkt über den Handel zurückgeführt, wodurch die Mengen im Gelben Sack oder der Gelben Tonne zurückgingen. Während dies ökologisch sinnvoll ist, hat es wirtschaftliche Auswirkungen auf die dualen Entsorgungssysteme, die durch eine geringere Menge an verwertbarem Material Einnahmeverluste verzeichnen.

Einige kommunale Wertstoffhöfe haben darauf reagiert und bieten zusätzliche Rückgabemöglichkeiten an, insbesondere dort, wo eine flächendeckende Nahversorgung mit Rücknahmeautomaten nicht gegeben ist. Dies verbessert den Bürgerservice und trägt zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Verpackungen bei.

Nicht zuletzt unterstützt das System die Recycling- und Klimaziele der Gemeinden. Die hohe Rücklaufquote sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe gezielt im Kreislauf gehalten und für die Produktion neuer Verpackungen wiederverwendet werden. Dies hilft nicht nur den nationalen Klimazielen, sondern wirkt sich auch positiv auf lokale Umweltstrategien aus.

Lehren für Österreichs Gemeinden

Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass ein durchdachtes Einwegpfandsystem nicht nur die Umwelt entlastet, sondern auch positive Effekte auf die kommunale Ebene hat.

Die Herausforderungen liegen in der praktischen Umsetzung: Die richtige Infrastruktur für die Rückgabe, eine gerechte Lastenverteilung zwischen Handel und kommunaler Abfallwirtschaft sowie eine transparente Finanzierung der Sammelsysteme sind zentrale Fragen, die es in Österreich zu beachten gilt. Gemeinden könnten insbesondere davon profitieren, dass sich die Vermüllung in Parks, Flusslandschaften oder auf öffentlichen Plätzen verringert und Reinigungskosten gesenkt werden. Gleichzeitig wird es wichtig sein, bestehende Sammelsysteme mit dem neuen Pfandmodell in Einklang zu bringen, um finanzielle Nachteile für kommunale Entsorger zu vermeiden.

Mit dem Start des Einwegpfands in Österreich im Jahr 2025 wird sich zeigen, ob das System ähnlich hohe Rückgabequoten erzielen kann wie in Deutschland und welche Effekte es konkret für Gemeinden mit sich bringt. Ein Blick über die Grenze zeigt jedoch: Wenn das System richtig umgesetzt wird, profitieren Umwelt, Bürger und kommunale Verwaltungen gleichermaßen.