© Halfpoint - stock.adobe.com

Pflege-Gespräche

Die Zukunft der Pflege - Warm, satt, sauber ist nicht genug

In der Pflege sind neue intelligente Versorgungskonzepte sind dringend notwendig, denn die bisherigen Strukturen stoßen an ihre Grenzen. Unter dem Titel „Demografischer Wandel – Vorsorge und Pflege – eine Standortbestimmung“ trafen sich rund 100 Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis, um über den Status quo der Pflege in Österreich zu diskutieren.

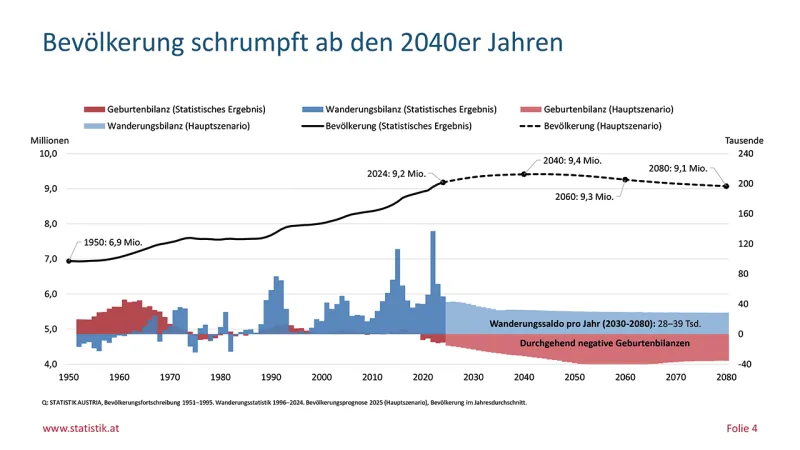

Bis 2035 wird der Anteil der über 65-Jährigen in Österreich auf über 25 Prozent steigen. Bereits im September 2025 durchbrach die Zahl der Pflegegeldbezieher erstmals die halbe Million – Tendenz stark steigend. Prognosen gehen von über 700.000 Pflegebedürftigen bis 2050 aus. Besonders brisant: Die Bevölkerung wird ab 2040 zu schrumpfen beginnen, während sie gleichzeitig massiv altert.

Wie Stephan Marik-Lebeck von der Statistik Austria in seinem Eröffnungsvortrag darlegte, befindet sich Österreich derzeit noch in einer „Erholungsphase“. Ab 2027 beginnt eine deutlich stärkere Wachstumsphase der Pflegebedürftigkeit, wenn die Nachkriegsgeneration ins pflegebedürftige Alter kommt. Der Höhepunkt wird ab 2042 mit dem Eintritt der Babyboomer erwartet – mit „richtig kräftigen Wachstumsraten“, wie der Demografie-Experte betonte.

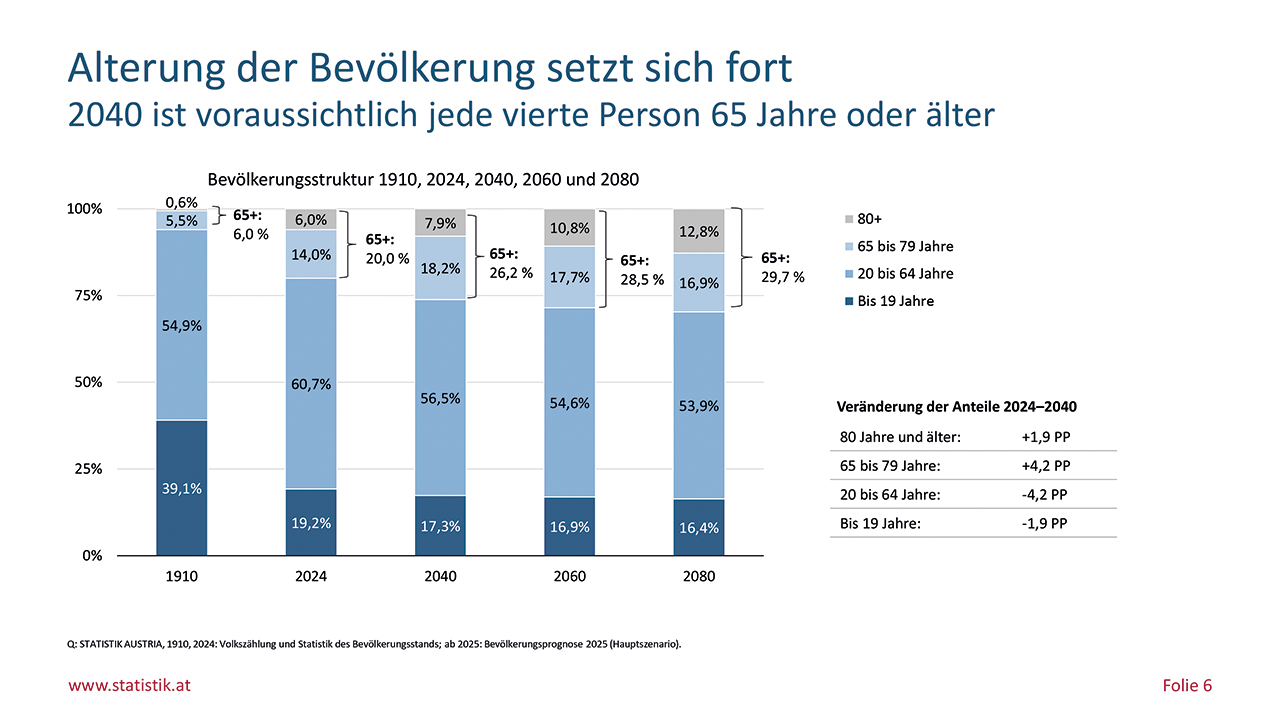

Besonders dramatisch ist die Entwicklung der Altersstruktur. Machten die über 65-Jährigen 1910 nur 6 Prozent der Bevölkerung aus, sind es heute bereits 20 Prozent. „Wir rechnen für 2040 mit einem Anstieg auf über ein Viertel – dann sind es 26 Prozent – und 2080 rechnen wir mit 30 Prozent.“ Noch bemerkenswerter: Der Anteil der über 80-Jährigen wird von derzeit 6 auf 8 und langfristig auf 13 Prozent steigen. „Das spannt den Bogen wieder zum heutigen Thema, weil natürlich für hochaltrige Personen sich auch vielfältige Fragen in der gesundheitlichen Versorgung und Pflege stellen“, erklärt Marik-Lebeck.

Regional wird sich diese Entwicklung sehr unterschiedlich gestalten. Wien hat als Ziel internationaler Zuwanderung eine Sonderstellung, während in den Flächenbundesländern teils deutliche Schrumpfungsprozesse zu erwarten sind.

Die typischen Krankheitsbilder der älteren Bevölkerung – Bluthochdruck, chronische Rückenschmerzen, Arthrose, erhöhte Cholesterinwerte – werden entsprechend zunehmen. Bei Demenz liegt der Anteil in der Altersgruppe 75+ laut Spitalsentlassungsstatistik bei etwa 6 Prozent, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte.

Gemeinden als zentrale Akteure

Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, machte gleich zu Beginn die Dimension der Aufgabe deutlich: „Wir alle wissen, dass Demografie und dieses Thema Überalterung – oder glücklicherweise älter werden dürfen –, dass letztendlich sehr vieles davon auf der kommunalen Ebene aufschlagen und zu bewältigen sein wird und in Kooperation, in Partnerschaft mit vielen Partnern umzusetzen sein wird.“ Denn die Gemeinden sehen es als ihre DNA, das Leben der Menschen „von der Wiege bis zur Bahre“ zu organisieren und bestmöglich zu gestalten.

Die erste von drei geplanten Veranstaltungen zum Thema Pflege widmete sich bewusst der Standortbestimmung – der Aufnahme der Ist-Situation.

Die aktuelle Versorgungssituation

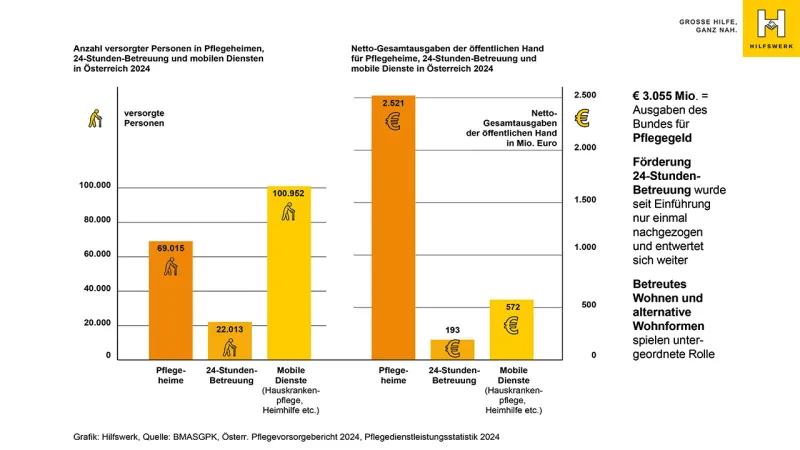

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, legte in ihrem Statusbericht die Ungleichgewichte im österreichischen Pflegesystem offen. Während 85 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause leben – davon 58 Prozent ausschließlich durch Angehörige betreut –, fließen die öffentlichen Mittel überproportional in den stationären Bereich. „Ich warne davor, das so weiterlaufen zu lassen“, appellierte Anselm. „Wir müssen hier gezielt und vernünftig steuern.“

Massive regionale Unterschiede

Ein weiteres Problem ist die extreme Heterogenität der Versorgung zwischen den Bundesländern. Je nach Region gibt es völlig unterschiedliche Ausstattungen mit Pflegeheimplätzen und mobilen Diensten – historisch gewachsen, aber ohne klare strategische Steuerung. Die privaten Zuzahlungen für dieselbe Pflegeleistung können sich zwischen Bundesländern verdoppeln, wie Ulrike Famira-Mühlberger vom WIFO darlegte. „Das ist aus ökonomischer Sicht nicht erklärbar“, kritisierte die Ökonomin.

Digitalisierung als Hoffnungsträger

Ein Leuchtturmprojekt präsentierte Robert Ritter-Kalisch von den Seniorenzentren Linz. Mit dem ersten volldigitalen Pflegeheim Österreichs zeigt Linz, wie Technologie die Pflege revolutionieren kann. KI-gestützte Spracherkennung für die Dokumentation, Sensoren zur Sturzerkennung, automatische Blutzuckermessung und Telemedizin-Systeme entlasten nicht nur das Personal, sondern erhöhen auch die Sicherheit der Bewohner. Bereits jetzt können 40 Prozent der Krankenhausfahrten vermieden werden. „Diese Technologien haben enormes Potenzial für zu Hause lebende Senioren“, betonte Ritter-Kalisch. Und das mit einfachen Mitteln: Standard-Smartphones genügen für viele Anwendungen.

Die Realität der mobilen Pflege: Verschwendete Ressourcen

Christoph Gleirscher vom Hilfswerk Niederösterreich erklärte: „Wir verschwenden Ressourcen und verhindern konstruktives Zusammenspiel.“ Mit 49 Sozialstationen und 2.000 Mitarbeiter:innen könnte sein Unternehmen 20 Prozent mehr Menschen betreuen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. „Das Problem ist nicht die Pflege an sich – es sind die Rahmenbedingungen“, so sein Fazit.

Die Systeme sind fragmentiert, Zuständigkeiten sind unklar, die Bürokratie ist lähmend. Ein Beispiel: Pflegepersonal mit Hochschulabschluss muss eine Dreiviertelstunde warten, bis eine Assistentin – nicht der Arzt – etwas unterschreibt. „Wir steuern nicht Ergebnisqualität, nicht Patientenzufriedenheit, nicht Effizienz“, kritisierte Gleirscher. Stattdessen werden Budgets verwaltet, ohne dass ein Feedback-Loop zwischen den verschiedenen öffentlichen Körperschaften existiert.

24-Stunden-Betreuung: Ein Erfolgsmodell am Limit

Günther Huber von der Fachgruppe Personenbetreuung der Wirtschaftskammer machte auf ein fundamentales Problem aufmerksam: Die Förderung für die 24-Stunden-Betreuung ist die einzige Sozialleistung in Österreich, die nicht valorisiert wird – seit 2007 ist sie unverändert bei 800 Euro pro Monat, während die Kosten explodiert sind. „Damals konnten sich Mindestpensionisten die 24-Stunden-Betreuung beinahe leisten. Heute sind wir meilenweit davon entfernt.“

Dabei funktioniert das System grundsätzlich gut – rund 70.000 Betreuungskräfte, fast ausschließlich aus Osteuropa, ermöglichen 25.000 Menschen ein Leben zu Hause. Doch die finanzielle Schieflage wird zum Problem, wenn 80 Prozent der Österreicher den Wunsch haben, zu Hause alt zu werden.

Die vergessenen Helden: Pflegende Angehörige

Ein eindringliches Plädoyer kam von Karin Ebner, Leiterin zweier Tageszentren in Niederösterreich. „Schaut wirklich auf die Qualität“, appellierte sie. „Derzeit geht es nur um warm, satt, sauber.“ Ihre Botschaft: Pflege ist mehr als körperliche Versorgung – es geht auch um seelische Betreuung.

Tageszentren können pflegende Angehörige entlasten, brauchen aber gute Netzwerke und vor allem Mobilität. Hier zeigt sich ein weiteres Problem: In ländlichen Regionen müssen Senioren erst einmal zu solchen Einrichtungen gebracht werden – eine logistische Herausforderung, die kreative Lösungen wie ehrenamtlich betriebene E-Mobilitätsdienste erfordert.

Die finanzielle Dimension: Ein Generationenvertrag unter Druck

Ulrike Famira-Mühlberger vom WIFO zeigte in Langfristprognosen, dass die Herausforderung nicht vorübergehend ist. „Das ist keine kurze Phase, durch die wir irgendwie durchkommen müssen“, warnte sie. „Es braucht politische Gestaltung.“

Die derzeitigen 3,4 Milliarden Euro für Pflegegeld und 5,2 Milliarden für Pflegedienstleistungen sind erst der Anfang. Hinzu kommen indirekte Kosten: Viele pflegende Angehörige reduzieren ihre Arbeitszeit, dem Staat entgehen Steuer- und Beitragseinnahmen. Und: Die Generation der Babyboomer, die in 20 bis 30 Jahren gepflegt werden müsste, ist völlig anders sozialisiert – besser gebildet, länger erwerbstätig, weniger bereit zur informellen Pflege.

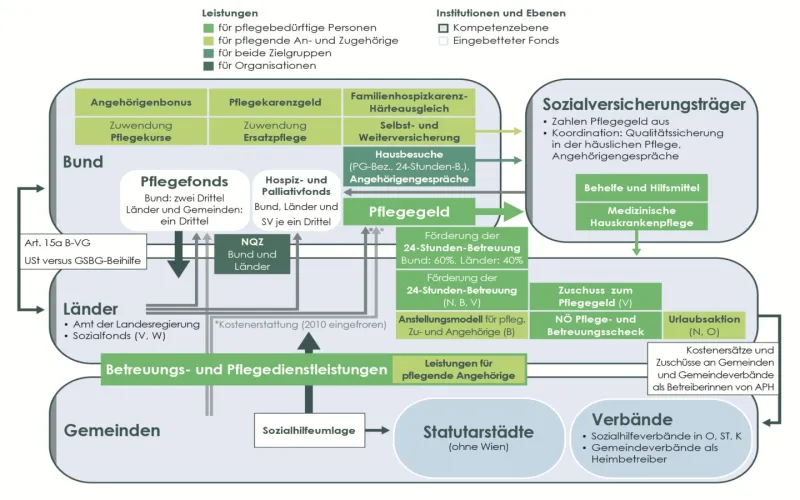

Ein weiteres Problem: Die Finanzierungsströme im Pflegebereich sind hochkomplex und ineffizient. Der Rechnungshof zählte 2011 bereits 18 verschiedene Finanzierungsströme hinter einem einzigen Pflegeheimplatz. „Hier liegt wirklich Potenzial drin“, so Famira-Mühlberger.

Oberösterreich als Vorreiter: Die Betreuungsarchitektur 2040

Cornelia Altreiter-Windsteiger von der oberösterreichischen Landesregierung präsentierte mit der „Betreuungsarchitektur 2040“ einen umfassenden strategischen Ansatz. Eine ihrer Botschaften: „Die Demografie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kann nicht nur dem Sozial- und Gesundheitsbereich überlassen werden.“

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, wieder alles zu reglementieren“, warnte Altreiter-Windsteiger. „Wir müssen mutig sein und Dinge zulassen.“ Ihre Hoffnung liegt auch im autonomen Fahren, das Mobilitätsprobleme im ländlichen Raum lösen könnte.

Wissenschaftliche Perspektiven: Multimorbidität statt Organ-Orientierung

Professor Franz Kolland von der Karl Landsteiner Privatuniversität setzte wichtige inhaltliche Akzente. „Wenn wir auf das Alter schauen, ist nicht Single-Morbidität das Thema, sondern Multimorbidität.“ Die traditionelle Organe-Orientierung der Medizin greife zu kurz – nur die mangelhaft ausgebaute Geriatrie habe hier die richtige Perspektive.

Kolland plädierte für terminologische Präzision: Die Pflegestufen 1-3 sollten „Betreuungsgeld“ heißen, erst ab Stufe 4 „Pflegegeld“ – „weil in den Stufen 1, 2, 3 wird nicht gepflegt, da wird betreut“. Besonders eindringlich warnte er vor einem neuen Phänomen: Angststörungen im Alter. „Das wird ein Zukunftstreiber sein“, prophezeite er. „Die Psychiatrie wendet sich dem nicht zu. Wir wissen dazu gar nichts.“

Sein Plädoyer: rehabilitative Übergangspflege statt bloßer Kurzzeitpflege, Caring Communities in den Gemeinden und konsequente Integration von betreutem Wohnen in die Pflegeversorgung.

Die zentrale Botschaft: Jetzt handeln

Die Pflege-Gespräche am 19. November 2025 machten unmissverständlich klar: Österreichs Gemeinden stehen vor ihrer größten sozialpolitischen Herausforderung der kommenden Jahrzehnte. Mit über 500.000 Pflegegeldbezieher:innen heute und prognostizierten 700.000 bis 2050 bei gleichzeitig schrumpfender und alternder Bevölkerung ab 2040 ist dies keine vorübergehende Phase, sondern eine strukturelle Transformation, die politische Gestaltung erfordert.

Die Expertenrunde identifizierte fünf Handlungsfelder: erstens die Entflechtung komplexer Finanzierungsströme und Schaffung klarer Zuständigkeiten; zweitens massive Investitionen in mobile Dienste statt einseitiger Fokus auf stationäre Pflege; drittens Digitalisierung als Chance für Effizienz und Qualität; viertens ganzheitliche Prävention als Strategie; und fünftens stärkere Einbindung der Gemeinden mit ihrem Informationsvorteil.

Kritische Stimmen mahnen zur Vorsicht

Aus dem Plenum kamen berechtigte Einwände gegen übermäßigen Optimismus bezüglich informeller Pflege. Bei sinkenden Geburtenzahlen und zunehmender Vereinsamung sei die Hoffnung auf Nachbarschaftshilfe unrealistisch. Besonders bei der 24-Stunden-Betreuung wurde vor Deregulierung ohne ausreichende Qualitätssicherung gewarnt – professionelle Begleitung bleibe unverzichtbar

Ausblick: Die nächsten Schritte

Diese erste Standortbestimmung bildet die Basis für zwei weitere Veranstaltungen, die konkrete Lösungsansätze entwickeln sollen. Der Gemeindebund wird ein Positionspapier erarbeiten, das die heute gewonnenen Erkenntnisse bündelt. Die dringendsten offenen Fragen bleiben: Wie gelingt die Neuverhandlung des Generationenvertrags? Welche konkreten Schritte führen zu mehr Eigenverantwortung zwischen 65 und 75 Jahren? Und wie können Gemeinden als zentrale Akteure gestärkt werden, ohne mit der Aufgabe alleingelassen zu werden?

Öffentliche Finanzierung der Leistungen in der Langzeitpflege

Das System zeigt erhebliche Ungleichheiten, wie Ulrike Famira-Mühlberger vom WIFO aufzeigte: Die privaten Zuzahlungen für identische mobile Pflegeleistungen variieren zwischen den Bundesländern drastisch – von 330 Euro in Salzburg bis 706 Euro in Niederösterreich (bei einer Musterperson mit Pflegestufe 4). Diese Diskrepanzen sind ökonomisch nicht erklärbar, da alle Bürger dieselben Steuern zahlen.

Die Finanzierungsströme zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Sozialversicherungsträgern und verschiedenen Fonds sind hochkomplex und intransparent – eine Entflechtung wird dringend empfohlen. Angesichts steigender Pflegekosten bis 2050 stellt sich die Frage nach einer Neuverhandlung des Generationenvertrags.