© Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Schülerlotsen gesucht

Seit über 60 Jahren sorgen Erwachsenen- und Schülerlotsen freiwillig und unentgeltlich dafür, dass Kinder sicher zur Schule kommen. Neue Lotsen werden gesucht. Eine Website informiert Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Gemeinden über alle Aspekte des Themas.

Am 13. November 1964 traten in Salzburg erstmals 14 sogenannte „Nothelfer“ ihren Dienst an – sie gelten als die ersten Schülerlotsen Österreichs. Die aktuelle Zahl der Schüler- und Erwachsenenlots:innen wird zwar nicht zentral erfasst, doch es ist davon auszugehen, dass sich heute rund 6.000 Freiwillige im ganzen Land für mehr Sicherheit am Schulweg einsetzen.

Schüler- und Erwachsenenlotsen

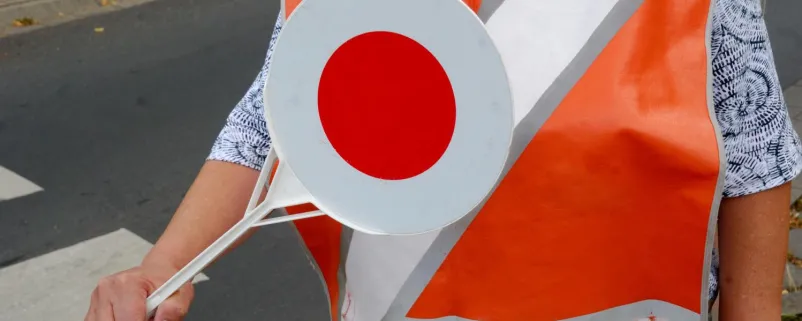

Ihr täglicher Einsatz folgt dabei einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: Schülerlotsen – meist Jugendliche ab der 7. Schulstufe – sorgen dafür, dass jüngere Schülerinnen und Schüler sicher den Schutzweg überqueren können. Um sich selbst nicht zu gefährden, betreten sie die Fahrbahn erst, wenn die Fahrzeuge angehalten haben. Erwachsenenlots:innen – auch bekannt als Schulwegpolizei oder Schulweglotsen – sichern neben Schutzwegen auch andere Übergänge. Im Unterschied zu Schülerlotsen dürfen sie den Verkehr mithilfe eines Signalstabs auch aktiv auf der Fahrbahn anhalten.

Bundespolizeidirektor Michael Takács: „Was einst als Pilotversuch begonnen hat, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Schulwegsicherung und eine wichtige Unterstützung der Polizei, wenn es um den Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmenden geht. Umso mehr verdient es höchste Anerkennung, dass sich junge Menschen und Erwachsene Tag für Tag freiwillig für die Sicherheit anderer engagieren.“

Die Bedeutung der Schülerlotsen heute

Der Einsatz von Lotsinnen und Lotsen ist auch heute von großer Bedeutung, denn die Gefahren im Straßenverkehr sind in den letzten 60 Jahren nicht weniger geworden: Immer mehr Kinder gehen vom Smartphone abgelenkt über die Straße und erschreckend viele Fahrzeuglenker*innen halten sich im Ortsgebiet nicht ans Tempolimit. Zudem machen neue Mobilitätsformen wie E-Scooter, E-Mopeds, aber auch das weit verbreitete „Elterntaxi“ direkt vor den Schultoren den Straßenverkehr zunehmend komplexer.

Die Auswertung der Daten von Innenministerium und Statistik Austria durch das KFV zeigt, dass Kinder nach wie vor am Schulweg verunfallen. Im Jahr 2024 ereigneten sich österreichweit 419 Verkehrsunfälle, bei denen 451 Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren am Schulweg verletzt wurden – 42 davon schwer, Todesopfer gab es glücklicherweise im Vorjahr keine.

Der größte Anteil der verletzten Kinder war zu Fuß unterwegs (35 %). Besonders erschreckend: Auch am Schutzweg, wo Kinder eigentlich besonders geschützt sein sollten, kommt es immer wieder zu Unfällen. Im Jahr 2024 verunglückten 80 Kinder auf einem Zebrastreifen, wobei lediglich ein Viertel dieser Unfälle von Schüler*innen selbst verursacht wurde (26 %). Die häufigste Unfallursache auf Seiten der Unfallgegner*innen bei Schutzwegunfällen ist Vorrangverletzung/Rotlichtmissachtung (73 %), gefolgt von Unachtsamkeit/Ablenkung (12%).

Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV erklärt dazu: „Es ist wichtig, Kinder durch regelmäßiges Schulwegtraining auf potenzielle Gefahren vorzubereiten – und gleichzeitig bei den Erwachsenen das Bewusstsein für die besondere Situation vor Schulen zu schärfen. Erwachsenen- und Schülerlots*innen leisten hier einen entscheidenden Beitrag: Sie sind nicht nur wichtige Begleiter*innen für Jüngere, sondern auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass besondere Rücksicht geboten ist. Sie sind unverzichtbare Alltagsheld*innen.“

Neue Informationsplattform rund um die Schulwegsicherung

Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, Regelungen und Zuständigkeiten bei der Schulwegsicherung zu beachten. In Vorarlberg kann man beispielsweise bereits ab 10 Jahren Schülerlots:in werden, in Wien erst ab 14. Auch bei Erwachsenenlots*innen gibt es regionale Unterschiede – etwa in Bezug auf die notwendigen Deutschkenntnisse oder einen Führerschein der Klasse B als Voraussetzung.

Um Übersicht zu schaffen, haben das KFV und die AUVA gemeinsam mit der BMI-Initiative „Gemeinsam Sicher“ die neue digitale Plattform www.schulwegsicherung.at entwickelt, die Schulungsvideos und viele weitere relevante Informationen – auch bundeslandspezifische – erstmals kompakt und praxisnah bündelt. Sie richtet sich an Schulkinder, Eltern, Elternvereine, Lehrkräfte, Gemeinden sowie an die Exekutive.

So wird man Schüler- oder Erwachsenenlotse

Zwar weist jedes Bundesland organisatorische Besonderheiten einer Schulwegsicherung auf – ein grundlegender Ablauf hat sich aber dennoch österreichweit etabliert: Personen, die eine Schulwegsicherung initiieren möchten, wenden sich an die Schulleitung, den Kindergarten oder Hort. Diese melden dann die potenziell gefährliche Querungsstelle bei der zuständigen Behörde. Das kann je nach Straße die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft, das Magistrat oder die Landespolizeidirektion sein. Im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens wird dann geprüft, ob ein Lotsendienst erforderlich ist. Danach schlagen Schulen oder Kindergärten interessierte Schüler*innen vor, Erwachsene können sich auch direkt bei den Schulen oder der Polizei melden. Die formelle Bestellung der Lots*innen übernimmt jedoch die Behörde.

Anschließend findet eine Einschulung, meist durch einen Verkehrserziehenden der Polizei, am künftigen Einsatzort statt. Sie vermittelt neben theoretischen Inhalten auch praktische Aspekte, wie das richtige Verhalten im Straßenverkehr als Lots*in und den Einsatz des Signalstabs. Zuletzt stellt die Behörde einen Ausweis sowie eine gut wahrnehmbare Schutzausrüstung kostenlos bereit, damit Lots*innen gut vorbereitet und sicher in ihre verantwortungsvolle Aufgabe starten können.