Kostentreiber und Standortvorteile

Ein gerechter Finanzausgleich sichert die Finanzierung kommunaler Basisaufgaben in allen Gemeinden – unabhängig von ihrer Einwohnerzahl.

Die österreichischen Gemeinden sind mit der Herausforderung konfrontiert, dass sie einerseits mehr Aufgaben (sowohl unmittelbar für den Bürger als auch innerhalb der Verwaltung) wahrnehmen müssen und folglich ihre Ausgaben steigen, andererseits ihr Handlungsspielraum durch Regelungen auf EU- und Bundesebene enger wird. Dies führt zu einem Balanceakt zwischen notwendiger Flexibilität (in der Aufgabenwahrnehmung) und hinderlicher Starrheit (in der Aufgabenfinanzierung).

Studie über die Entwicklung der Ausgaben

Eine aktuelle Studie der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit dem Institut für Verwaltungsmanagement zeigt anhand einer Zeitreihe von 1990 bis 2014 die Entwicklung der Ausgaben der Gemeinden (ohne Wien) für ausgewählte Aufgabenbereiche. Mit einem Anstieg von 95 Prozent haben sich die Ausgaben seit 1990 beinahe verdoppelt. Durchschnittlich stiegen die Belastungen pro Jahr um vier Prozent. Die Ausgaben der kleinsten Gemeinden (bis 1000 Einwohner) wuchsen überdurchschnittlich stark (über fünf Prozent).

Dabei wird der Großteil der Gemeindebudgets für kommunale Basisaufgaben aufgebracht: Aufgaben, die jede einzelne Gemeinde gemäß den rechtlichen Mindesterfordernissen an Quantität und Qualität wahrnehmen muss. Die Definition von kommunalen Basisaufgaben wurde im Rahmen eines Studienprojekts (Promberger/Mayr/Ohnewas [2015]) im Vorjahr erarbeitet und publiziert. Zu diesen verpflichtenden Aufgaben zählen unter anderem die Verwaltung, das Feuerwehrwesen und gesetzliche Aufgaben im Bildungsbereich, aber auch Aufgaben, für die eine Mitfinanzierungspflicht (zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialbereich) besteht.

Ausgaben für Soziales steigen am stärksten

Am stärksten sind die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt gestiegen: Während 1990 die Pro-Kopf-Ausgaben 58 Euro betrugen, sind diese im Jahr 2014 auf 298 Euro angewachsen. Die Gemeinden waren daher mit einer durchschnittlichen Ausgabensteigerung von 17,3 Prozent pro Jahr konfrontiert. Der Großteil der Ausgaben wird durch die Sozialhilfeumlage in Form von Beiträgen an die Länder, Fonds oder Sozialhilfeverbände verursacht, da diese eine Vielzahl an Leistungen (Mindestsicherung, Behindertenhilfe, Jugendwohlfahrt etc.) erbringen. Die Gemeinden tragen zwar eine große Finanzierungslast, haben jedoch kaum Einflussmöglichkeiten. Zu beachten ist weiters, dass die Analyse nur Daten bis 2014 und damit noch nicht die durch die Flüchtlingskrise zu erwartenden deutlichen Kostensteigerungen im Bereich der Mindestsicherung beinhaltet, die derzeit nur von Ländern und Gemeinden finanziert wird.

Starke Steigerung bei Kindergärten

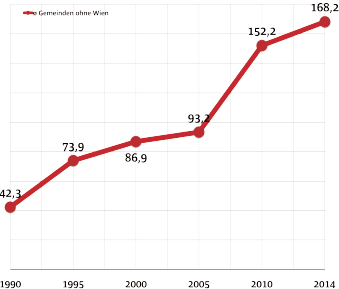

Neben den Sozialausgaben sind die Ausgaben für die vorschulische Erziehung mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 12,4 Prozent pro Jahr am stärksten gestiegen. Dazu zählen insbesondere die Kindergärten. Bereits während den 1990er-Jahren haben sich die Pro-Kopf-Ausgaben von 42 Euro auf 87 Euro mehr als verdoppelt, im Vergleich mit dem Jahr 2014 haben sich diese beinahe vervierfacht (168 Euro pro Einwohner). Gründe für diese Ausgabenentwicklung sind neben dem laufenden Ausbau des Angebots vor allem auch die von Bundesseite mehr und mehr erhöhten Qualitätsstandards.

Wie die Ausgabenentwicklung zeigt, stellt die Finanzierung der kommunalen Basisaufgaben die Gemeinden vor immer größer werdende Herausforderungen. Dadurch haben Gemeinden nur wenig Gestaltungsspielraum für andere Aufgabenbereiche. Vor allem kleinere Gemeinden haben kaum die (finanzielle) Möglichkeit, Zusatzaufgaben zu erbringen.

Große profitieren

Im Gegensatz dazu profitieren Großgemeinden und Städte von zentralörtlichen Standortvorteilen, die ihnen größere Handlungsspielräume verschaffen. Im Rahmen der bereits genannten Studie wurde dieser Aspekt anhand des Fallbeispiels Oberösterreich beleuchtet: Zum einen begünstigt der Finanzausgleich die Stadt Linz im Vergleich zu den oberösterreichischen Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Zum anderen finanzieren Bund und Land zentralörtliche Einrichtungen in der Stadt Linz in Höhe von 269 Millionen Euro beziehungsweise 1389 Euro pro Einwohner. An die kleineren Gemeinden fließen kaum solche Mittel. Einrichtungen wie Universitäten, Museen und Theater generieren Wertschöpfungseffekte, von denen vor allem die Landeshauptstadt profitiert (positive Effekte auf den lokalen Arbeitsmarkt, die Standortattraktivität etc). Dies schlägt sich schließlich auch im Gemeindehaushalt der Stadt Linz in Form von höheren Einnahmen aus kommunalen Abgaben nieder.

FAG berücksichtigt Standortvorteile kaum

Der derzeitige Finanzausgleich berücksichtigt diese Standortvorteile der Großgemeinden und Städte kaum. Die Umverteilung der Finanzmittel anhand des abgestuften Bevölkerungsschlüssels geht davon aus, dass die Ausgaben pro Einwohner mit steigender Bevölkerungszahl überproportional zunehmen. Dadurch werden andere wesentliche Einflüsse ausgeblendet. Vor allem bei ausgabenintensiven Aufgabenbereichen wie dem Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich beeinflussen demografische Faktoren die Höhe der Ausgaben. Am Beispiel Kultur lässt sich erkennen, dass selbst innerhalb eines Aufgabengebietes unterschiedliche Faktoren Einfluss haben können. Während die Ausgaben für Musikschulen von der Anzahl der Kinder abhängig sind, werden die Ausgaben für Ortsbildpflege durch politische Schwerpunktsetzung bestimmt. Ein gerechter Finanzausgleich berücksichtigt die unterschiedlichen Anforderungen und sichert die Finanzierung der kommunalen Basisaufgaben in allen Gemeinden – unabhängig von ihrer Einwohnerzahl.