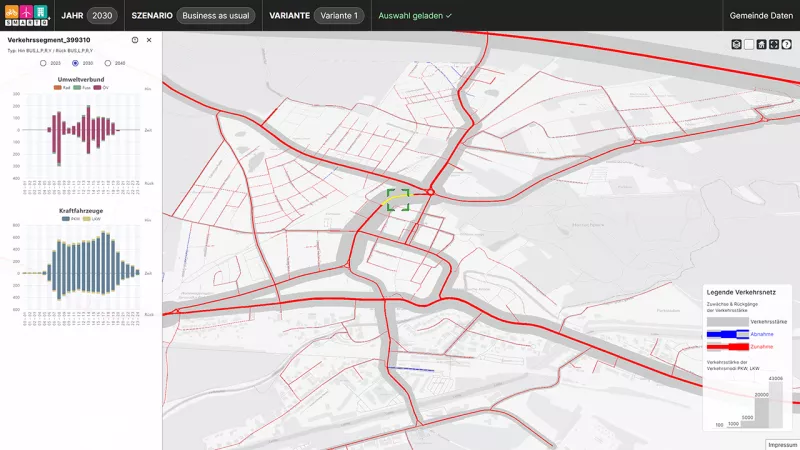

Ein Fokus des Projekts lag auf der Visualisierung, in der die Modell- und Vorhersageergebnisse in Form eines interaktiven 3D-Modells der Pilotstadt Bruck/Leitha in einem intuitiven Entscheidungshilfetool präsentiert wurden.

© Macrovector - stock.adobe.com

Kommunale Planung

Digitaler Zwilling ermöglicht smarte Planung

Das Projekt SmartQ+ macht vor, wie Städte und Gemeinden smarter werden

können. In einer bisher einzigartigen Herangehensweise wurden Verkehrs- und Energiesimulationen gekoppelt, um konkrete Antworten auf drängende Fragen der Quartiersplanung zu geben. Dank modernster Technologien konnten Wohn- und Gewerbeentwicklungen, Infrastrukturmaßnahmen sowie Mobilitätsverhalten bis ins Detail analysiert und für politische Entscheidungen aufbereitet werden.

von Stefan Bindreiter / Simon Hinterseer / Karin Mottl / Emanuel Selz /Sabine Sint / Yosun Şişman / Ralf Roggenbauer

Im FFG-Projekt „SmartQ+ Bruck/Leitha“ (Potenziale der Quartiersentwicklungsplanung auf dem Weg zum Plus-Energie-Quartier) wurde eine erstmalige Verknüpfung von Verkehrs- und Energiesimulationsmodellen für die kommunale Planung ermöglicht, um (Energie-)Einsparungspotenziale in der Siedlungsentwicklung zu erkennen.

Damit wurden Auswirkungen von Planungsvorhaben auf die Mobilitätsnachfrage und das Energienetz einer Gemeinde in einer interaktiven Visualisierung sichtbar gemacht. Das Projekt verfolgte das Ziel, zwei domänenspezifische Simulationen in einem Stadtmodell für eine ganze (Klein-)Stadt zu verknüpfen, um Aussagen über die „Energieeffizienz“ von Siedlungsstrukturen zu ermöglichen.

Das Projektkonsortium setzte sich aus einer interdisziplinären Partnerschaft von Verkehrsplaner:innen (yverkehrsplanung GmbH) und Energieplaner:innen (Energiepark Bruck/Leitha) sowie Bauphysiker:innen, Informatiker:innen, Architekt:innen und Raumplaner:innen der TU Wien (Forschungsbereiche Bauphysik und Raumplanung) zusammen.

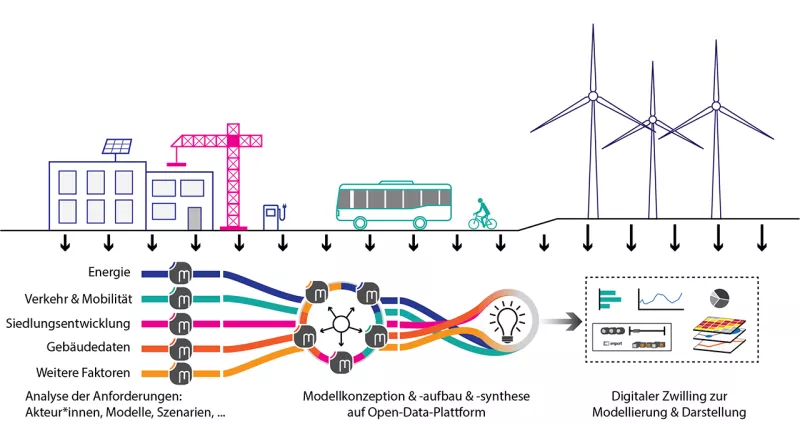

Das Team verknüpfte Verkehrsnachfragemodelle mit Energiesimulationen, um kleinräumige Phänomene (Mobilitätsverhalten, Energieverbräuche) auf lokaler Ebene abbilden zu können. Zu diesem Zweck wurden Prognosemodelle für die Mobilität, das Energienetz und den Gebäudebestand entwickelt und angewendet und über ein offenes Datenmodell verknüpft (Bednar et al., 2020).

Ein Fokus des Projekts lag dabei auf der Visualisierung, in der die Modell- und Vorhersageergebnisse in Form eines interaktiven 3D-Modells der Pilotstadt Bruck/Leitha in einem intuitiven Entscheidungshilfetool präsentiert wurden.

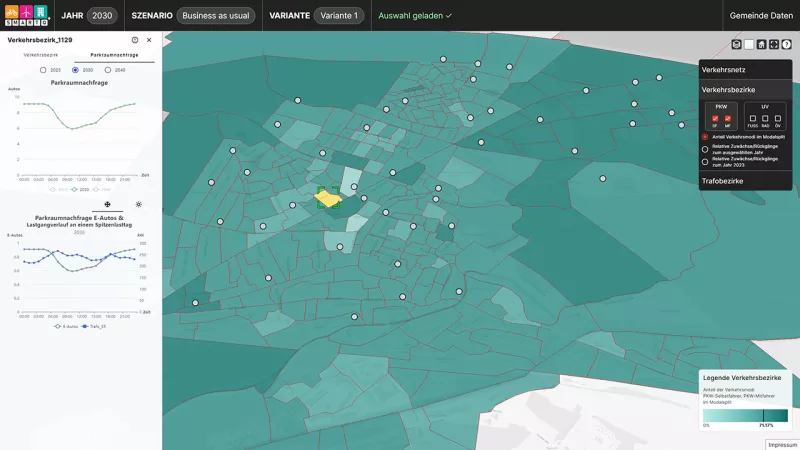

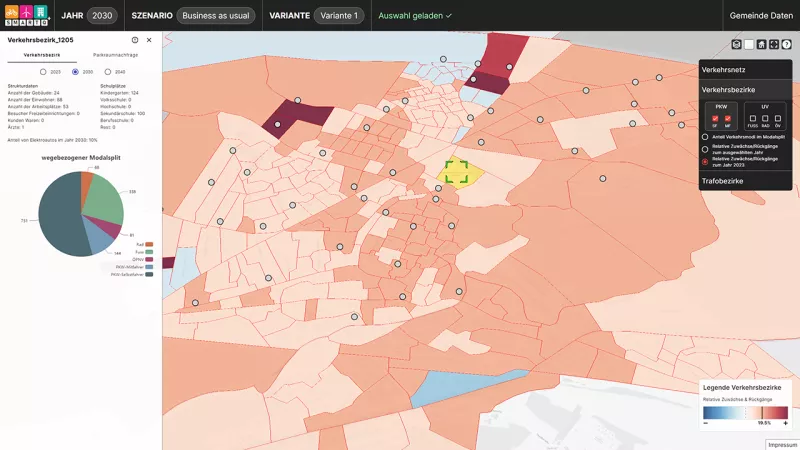

Dabei wurde untersucht, wie die Verknüpfung des Verkehrsnachfragemodells und der Energiesimulation gelingen und verständlich in einer interaktiven Datenvisualisierung dargestellt werden kann. Es wurden Verkehrsstrecken, Verkehrsbezirke und Trafobezirke analysiert, wobei ein Fokus auf die E-Mobilität (Elektrofahrzeuge) gelegt wurde, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Verkehrs- wie auch auf die Energiesimulation hat.

Weiters bilden Gebäude ein „verbindendes“ Element zwischen den Verkehrs- und Trafobezirken, die sich in Lage und Form nicht gleichen: Ein Gebäude ist eindeutig jeweils nur einem Verkehrsbezirk und einem Trafobezirk zugeordnet und diese Zuordnung wird am Modell visualisiert. Es entstand ein webbasiertes Proof-of-Concept-Tool mit interaktiven 2D- und 3D-Karten, Diagrammen und Darstellungen.

Simulationsvarianten, Szenarien und Fragestellungen

Im Rahmen des Projekts wurden für die Gemeinde verschiedene räumliche Maßnahmen simuliert, um die Entwicklungen für die Jahre 2030 und 2040 zu prognostizieren. Der Referenzzeitraum ist das Jahr 2023, auch als Nullfall bezeichnet. Zu den simulierten Maßnahmen zählen sieben Wohnbauprojekte, neun Gewerbeentwicklungen, zwei neue Standorte für Bildungseinrichtungen sowie Veränderungen im Rad- und Straßennetz und die Einführung einer neuen Bahnhaltestelle. Diese Maßnahmen dienen der Siedlungserweiterung im Bereich Wohnbau, Gewerbe und Bildungseinrichtungen.

Um die Auswirkungen dieser Maßnahmen zu bewerten, wurden sie in verschiedene Simulationsvarianten zusammengefasst und innerhalb von zwei Rahmenszenarien untersucht: dem „Business as usual“-Szenario und dem „NÖ Klima-Plus“-Szenario.

Die Datengrundlage basierte auf hochaufgelösten Verkehrsbezirken, um aktive Mobilität abbilden zu können, Routbares Verkehrsnetz, Strukturdaten je Verkehrsbezirk (Einwohnerzahl pro Personengruppe, Anzahl der Arbeitsplätze, Schulplätze etc.), Strukturdaten je Gebäude (Baualter, Heizungssysteme, Nutzungen, etc.), Gebäudegeometrien und Trafostationen (Lage, Ausstattung Trafos).

Im Bereich Gebäude/Energie/Trafos konzentrierten sich die Untersuchungen auf die Vorhersage von Energieverbräuchen je Trafostation und die Einschätzung der Energieeffizienz nach Trafobezirken. Dabei wurde unter anderem auch der Einfluss von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf die lokale Energieversorgung bewertet.

Im Bereich Verkehr wurden verschiedene Szenarien und Varianten simuliert und mit dem Nullfall, dem Referenzjahr 2023, verglichen. Diese Analysen umfassten die Verkehrsstärke auf einzelnen Straßenabschnitten, den wegebezogenen Modalsplit und die Nachfrage nach KFZ-Parkraum pro Stunde an einem durchschnittlichen Tag. Auch der kumulierte verkehrsleistungsbezogene Modalsplit wurde für jedes Szenario und jede Variante untersucht, wobei der Anteil von Elektroautos pro Stunde ebenfalls berücksichtigt wurde.

Für den Bereich der E-Mobilität wurde insbesondere die Wirkung der Ladeinfrastruktur auf das Mobilitätsverhalten analysiert. Dabei ging es darum, zu verstehen, wie die Verfügbarkeit von Ladestationen den Einsatz von Elektrofahrzeugen beeinflusst und welche infrastrukturellen Anforderungen für eine nachhaltige Mobilität erforderlich sind.

Interaktive Datenvisualisierung

Verkehrsnetz: Im Verkehrsnetz können, wie in der Abbildung unten ersichtlich, die Verkehrsstärken für das simulierte Jahr/Szenario/Variante im Verkehrsnetz für unterschiedliche Verkehrsmodi (KFZ, ÖV, Rad, Fuß) und auch die Zu-/Abnahme im Vergleich zum Referenzjahr bzw. im Vergleich zum Prognose-Nullfall dargestellt werden. Klickt man eine Kante im Netz an, kann man die Verkehrsstärken im Tagesverlauf ansehen.

Verkehrsbezirke

Die Verkehrsbezirke zeigen in der Karte den Anteil eines Verkehrsmodus am wegebezogenen Modalsplit bzw. die Veränderung des Anteils sowie die Parkraumnachfrage zwischen 0– 24h bzw. die Strukturdaten im angeklickten Verkehrsbezirk.

Trafostationen und zugeordnete Gebäude

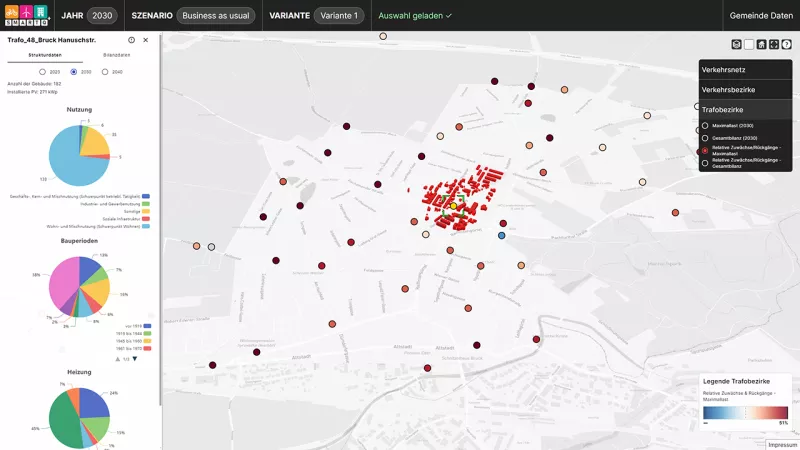

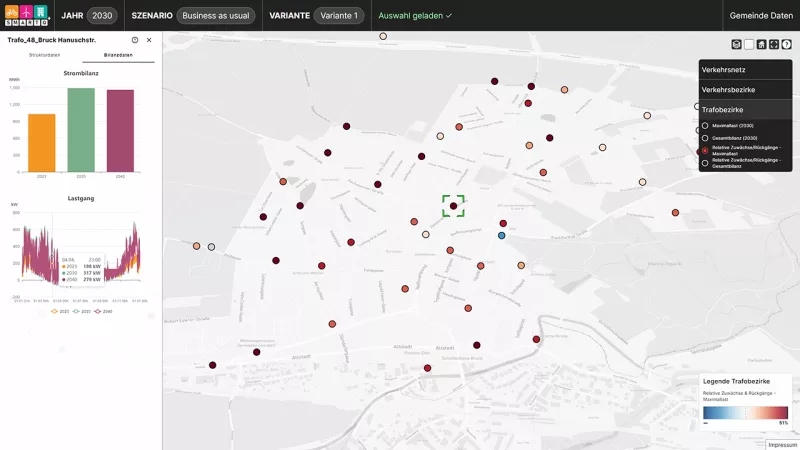

Auf Trafoebene können in der Karte die Maximallast bzw. der Gesamtverbrauch sowie die Veränderung der Maximallast bzw. des Gesamtverbrauchs im Vergleich zum Referenzjahr dargestellt werden (siehe Abbildung 5 und Abbildung 6). Auf Objektebene werden die Informationen zu den zugeordneten Gebäuden (Baujahr, Nutzung, Heizung) und die Verbrauchsdaten (Gesamtstromverbrauch und Lastgang über die Simulationsjahre) dargestellt.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Das Projekt SmartQ+ und der entwickelte digitale Zwilling von Bruck an der Leitha werden von Gemeindevertretern der Stadt und Experten als wertvoller Beitrag zur kommunalen Planungspraxis angesehen, insbesondere im Bereich der Energie- und Raumplanung. Die Visualisierung von Simulationsszenarien ermöglicht eine verständliche Kommunikation komplexer Zusammenhänge und unterstützt die Entscheidungsfindung bei der Stadtentwicklung.

Trotz des positiven Feedbacks besteht Bedarf an Weiterentwicklungen wie der Möglichkeit zur selbstständigen Szenariendefinition und der automatisierten Datenaktualisierung.

Das Projekt zeigt das Potenzial digitaler Zwillinge für die Planung von energieeffizienten Stadtquartieren auf und bietet Anknüpfungspunkte für die regionale Zusammenarbeit in Bereichen wie Energieeffizienz, Sektorkopplung und Infrastrukturplanung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SmartQ+ einen vielversprechenden Ansatz verfolgt, um die Herausforderungen der Energieraumplanung in Gemeinden zu bewältigen und die Akzeptanz für nachhaltige Stadtentwicklung zu erhöhen.

Die Autor:innen und wo sie zu finden sind

DI Stefan Bindreiter, Yosun Şişman BSc und Lukas Rast BSc vom Raumsimulationslabor, Institut für Raumplanung, TU Wien. Das Institut war verantwortlich für die Projektleitung. Das Hauptaugenmerk lag bei der Entwicklung der interaktiven Visualisierung der Ausgangslage und Simulationsergebnissen als Proof-of-Concept für die Szenarienevaluierung und Modellanwendung:

DI Sabine Sint und Simon Hinterseer MSc vom Forschungsbereich Bauphysik des Instituts für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie von Professor Thomas Bednar an der TU Wien oblag vor allem die Erarbeitung und Kalibrierung der bauphysikalischen Datenmodelle als Grundlage der Simulationen des Gebäudebestandes.

DI Emanuel Selz von der yVerkehrsplanung GmbH war an Recherche, Sammlung und Aufbereitung von Mobilitätsdaten beteiligt und trug hauptsächlich zur Konzeption und Entwicklung wie auch zur Bewertung von Verkehrsnachfragemodellen bei.

DI Karin Mottl, DI Ralf Roggenbauer vom Energiepark Bruck/Leitha agierten als Schnittstelle zum regionalen Use-Cases und damit zur Einbindung und Koordination mit den lokalen Stakeholdern.

Kontakt Projektleitung:

Stefan Bindreiter, TU Wien

stefan.bindreiter@tuwien.ac.at 0699 12040165