© Nuthawut - stock.adobe.com

Gemeindetag

Gerüchte im Dorf: Wie man Fake News souverän kontert

Ob anonymer Social-Media-Post oder Stammtischparole – Falschmeldungen machen gerade vor Gemeinden nicht halt. Die österreichische Journalistin Ingrid Brodnig erklärt bei der FLGÖ-Fachtagung am Gemeindetag, wie Bürgermeister und Gemeindemandatare gezielt gegen Desinformation vorgehen, ohne Öl ins Feuer zu gießen – und wie man mit kluger Kommunikation sogar Vertrauen zurückgewinnt.

Jeder kennt das: Ein Gerücht schwirrt herum – mal behauptet der lokale Kanal, Sie hätten das Freibad „privat gekauft“, mal postet ein anonymer Social-Media-Account, Sie würden heimlich Geld von jemandem kassieren. Bevor man in Versuchung gerät, laut „Fake News“ zu rufen, hilft oft nur eines: Ruhe bewahren und klug reagieren.

Warum gerade Kommunalpolitiker so leicht ins Visier geraten, erklärte die österreichische Journalistin und Buchautorin Ingrid Brodnig bereits mehrfach. Emotionen seien der Treibstoff für Falschinformationen – Menschen teilen Inhalte, die sie wütend machen, und hinterfragen dabei selten die Faktenlage. Besonders tückisch sei dabei der sogenannte „Third-Person-Effekt“: Wir halten andere für leichter manipulierbar als uns selbst. Laut einer Studie glauben nur vier von zehn Österreichern, dass sie selbst auf Falschmeldungen hereinfallen könnten, aber acht von zehn meinen, andere seien besonders anfällig (www.eurac.edu/de/blogs/).

Wie Desinformation verbreitet wird

Brodnig beschreibt wiederkehrende Strategien, mit denen Desinformation verbreitet wird: „Self-sealing arguments“ (die gegenteilige Argumente per Definition ausschließen), „Cherry-Picking“ (das Rosinenpicken einzelner Fakten), „Technobabble“ (komplizierte, aber inhaltsleere Begriffe), „Loaded Questions“ (Fragen, die bereits eine Unterstellung enthalten) und „Themen-Hopping“ (ständiger Themenwechsel, um den Kern zu verschleiern). Alles zielt darauf ab, Stimmung zu machen, nicht auf sachliche Aufklärung, wie sie erst im Jänner dieses Jahren bei einer Tagung der Kärntner Wirtschaft erklärte.

Konstruktiv bleiben

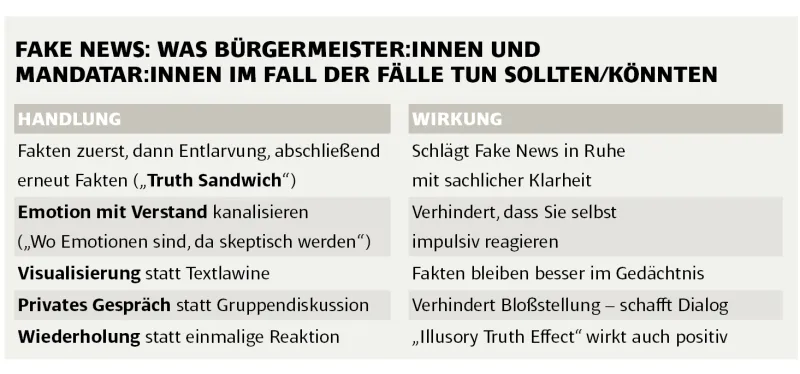

Wie aber sollen Sie reagieren, wenn Sie Ziel einer solchen Kampagne werden? Brodnig rät, nicht nur auf negative Kommentare zu reagieren, sondern auch konstruktive Antworten zu stärken – so erreichen Sie jene, die noch nicht fest an die falsche Darstellung glauben. Als wirksam hat sich außerdem das sogenannte „Truth-Sandwich“ erwiesen: Zuerst nennt man die Fakten, dann kurz die Falschinformation und deren Entkräftung und zum Schluss nochmals die korrekte Information. Wiederholung ist hier kein Fehler, sondern ein Werkzeug – der sogenannte „Illusory Truth Effect“ sorgt nämlich dafür, dass sich Aussagen durch Wiederholung im Gedächtnis verankern.

In der Praxis heißt das: Emotionen zügeln, Skepsis fördern. „Immer wenn Emotionen hochkochen, lieber zweimal prüfen“, sagt Brodnig im Interview mit wien.gv.at: Zeigen Sie Kompetenz, ohne zu moralisieren – Menschen reagieren eher positiv, wenn sie sich nicht belehrt fühlen. Manchmal ist ein persönliches Gespräch effektiver als eine öffentliche Diskussion, um Gesichtsverlust zu vermeiden.

Stellen Sie eher Fragen als Vorwürfe: „Woher stammt die Info?“ oder „Warum glaubst du, dass das stimmt?“ Das kann Zweifel säen, ohne gleich in einen Schlagabtausch zu geraten. Und nutzen Sie Visualisierungen – Menschen merken sich Bilder leichter als lange Texte.

Wie man's macht

Ein Beispiel: In einer Gemeinde kursierte online die Behauptung, der Bürgermeister habe Windräder in einer Nachbargemeinde abbauen lassen, um einem Investor einen Gefallen zu tun. Der Bürgermeister reagierte nach Brodnigs Empfehlung: Zunächst analysierte er, ob es sich um ernst gemeinte Kritik oder einen reinen Provokationsversuch handelte. Dann folgte eine sachliche Stellungnahme – zuerst die Fakten („Die Gemeinde hat keine Windräder demontiert – hier die Dokumentation“), dann die Entkräftung („Die Behauptung stammt aus einem anonymen, nicht überprüfbaren Posting“), zum Abschluss erneut die korrekte Information („Wir stehen jederzeit für Fragen offen – Transparenz ist unser Standard“).

Begleitet wurde dies von einer leicht verständlichen Grafik, die den offiziellen Ablauf bei Infrastrukturprojekten erklärte. Die Botschaft wurde mehrfach wiederholt – im Newsletter, auf Social Media, in der Gemeindestube –, bis das Gerücht verpuffte.

Wer diesen Ansatz verfolgt, gewinnt nicht nur die Deutungshoheit zurück, sondern kann sogar Vertrauen aufbauen. Gute Kommunikation entschärft Missverständnisse, bevor sie sich festsetzen. Und manchmal hilft es, über die Gerüchte zu schmunzeln – oft verschwinden sie genauso schnell, wie sie gekommen sind.

Die Bundesfachtagung des FLGÖ, des Fachverbands leitender Gemeindebediensteter Österreichs, findet am Donnerstag, 2. Oktober um 14 Uhr in der Halle 2 Süd bei der Kommunalmesse anlässlich des Bundesfachtags statt. Teilnehmen und diskutieren werden u. a. Franz Haugensteiner, Obmann a.D. des FLGÖ. Reinhard Haider, FLGÖ-Obmann, und Johannes Pressl, Präsident des Gemeindebundes.